Como estruturar um Programa de Compliance compatível com as exigências da Petrobras?

Empresas que devem se preocupar com as exigências da Petrobras

A Petrobras possui um procedimento de Due Diligence de Integridade (DDI) para avaliar o risco de integridade ao qual a companhia pode estar exposta no relacionamento com seus fornecedores, parceiros e outras contrapartes com as quais se relaciona. Em razão disso, as empresas que desejam realizar operações comerciais e se tornar parceiras da Petrobras precisam estar cientes de que a companhia mantém rigorosos padrões de integridade e conformidade.

Esses requisitos se aplicam a todos os envolvidos em processos negociais com a estatal — licitações, pré-qualificações, contratações diretas, bem como àqueles que venham a celebrar contratos, convênios, termos de cooperação ou outros instrumentos decorrentes desses processos. Nesse contexto, compreender e atender aos critérios estabelecidos pela Petrobras é fundamental para conquistar e manter uma relação comercial sustentável e transparente.

Como funciona o Due Diligence de Integridade (DDI) da Petrobras?

A Petrobras adota o Due Diligence de Integridade como instrumento de avaliação da integridade de seus parceiros comerciais. Trata-se de um processo criterioso de análise de riscos, que busca identificar possíveis vulnerabilidades éticas e de conformidade na atuação das empresas que pretendem se relacionar com a companhia.

Com base nos resultados dessa análise, é calculado o Grau de Risco de Integridade (GRI), que classifica os fornecedores em baixo, médio ou alto risco. Essa classificação decorre da ponderação entre os fatores de risco identificados durante a DDI e as evidências apresentadas pela empresa quanto à existência, implementação e efetividade de seu Programa de Integridade. Dessa forma, quanto mais estruturado e funcional for o programa de compliance da empresa, menor será seu GRI.

Empresas com GRI baixo ou médio podem avançar nos processos negociais com a Petrobras, enquanto aquelas classificadas com GRI alto enfrentam severas restrições, pois a exposição ao risco de integridade é considerada inaceitável.

Exigências do DDI

A seguir, estão detalhadas as principais exigências avaliadas pela Petrobras em seu Due Diligence de Integridade e consideradas na definição do Grau de Risco de Integridade:

• Comprometimento da Alta Direção

O apoio da alta direção ao Programa de Integridade deve ser contínuo e demonstrado de forma concreta. Isso inclui o engajamento ativo da Alta Administração na supervisão das ações de compliance, a destinação de recursos adequados para sua execução e a manifestação pública e periódica do compromisso com a integridade. Esse envolvimento é o ponto de partida para consolidar uma cultura organizacional ética.

• Desenvolvimento de Código de Conduta e Políticas de Integridade

A empresa deve possuir Código de Ética e/ou Conduta que expresse seus valores e princípios relacionados à ética e à integridade, além de demais políticas de integridade que complementam o programa. Esses documentos devem proibir práticas de fraude e corrupção, definir condutas permitidas e vedadas, bem como prever medidas disciplinares em caso de violação. Também devem incluir políticas de conflito de interesses e políticas de brindes, presentes e hospitalidades, sendo acessível ao público externo, preferencialmente no site institucional.

• Programa de Treinamento e Ações de Comunicação

É essencial implementar treinamentos periódicos voltados à disseminação de condutas éticas e ao conhecimento dos procedimentos internos. Esses treinamentos devem alcançar todos os níveis da organização e gerar evidências documentais de execução, assegurando que os colaboradores compreendam e apliquem os princípios do Programa de Integridade.

• Gestão de Riscos de Integridade

O Programa de Integridade deve ser elaborado e atualizado com base em análises periódicas de riscos. Isso envolve identificar, avaliar e monitorar riscos relacionados à integridade, garantindo que os controles internos sejam constantemente aprimorados. Dessa forma, a gestão de riscos eficaz é um instrumento de prevenção e de resposta rápida a possíveis irregularidades.

• Instância Interna com Independência e Autoridade

A empresa deve possuir uma estrutura interna responsável pelo Programa de Integridade, com atribuições formalizadas em documento aprovado pela alta direção. Essa instância precisa ter autonomia decisória, recursos financeiros adequados e independência funcional, de modo que possa atuar sem sofrer interferências, retaliações ou controle sobre as medidas que adotar.

• Canais de Denúncia

Devem existir canais de denúncia acessíveis a empregados e terceiros, amplamente divulgados e preferencialmente disponíveis no site da empresa. Esses canais devem garantir confidencialidade, anonimato e proteção ao denunciante, incentivando o relato seguro de irregularidades e fortalecendo a confiança nas práticas internas.

• Procedimentos Internos de Investigação e Sanções

É necessário possuir procedimentos formais de investigação para apurar casos de fraude e corrupção, previstos no Programa de Integridade e no regime disciplinar. As apurações devem ser conduzidas de forma clara, imparcial e ágil, assegurando a responsabilização dos envolvidos e a interrupção imediata de irregularidades.

• Due Diligence de Integridade sobre Fornecedores e Parceiros

A empresa deve aplicar seus próprios procedimentos de due diligence em relação a fornecedores, parceiros e demais contrapartes. Isso inclui verificar o histórico de envolvimento em atos de corrupção, realizar consultas a bancos de dados governamentais, e avaliar a reputação desses terceiros.

Exigências adicionais

Além dos critérios tradicionais de integridade, a Petrobras estabelece como requisito o compromisso público com o respeito, a conscientização e a promoção dos Direitos Humanos. Ao selecionar seus parceiros comerciais, a companhia busca não apenas eficiência técnica e segurança operacional, mas também empresas comprometidas com a ética, a dignidade das pessoas, a responsabilidade social e o respeito ao meio ambiente.

O fornecedor deve declarar, em seu Código de Conduta, o compromisso formal com os Direitos Humanos, refletindo-o em políticas e procedimentos internos voltados à conscientização e promoção desses valores. O Programa de Integridade deve contemplar medidas concretas de prevenção ao trabalho análogo à escravidão, erradicação do trabalho infantil e da exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como ações de combate ao assédio moral ou sexual e à discriminação em todas as suas formas.

As empresas devem ainda demonstrar práticas que assegurem a liberdade de associação e negociação coletiva, além de promover a diversidade, a equidade e a inclusão. Todas essas iniciativas precisam ser efetivamente implementadas, com registros e evidências de execução, acompanhadas de ações de comunicação e treinamentos periódicos para consolidar a cultura de respeito e integridade.

Em complemento, a Petrobras exige atenção especial à proteção de dados pessoais e à segurança da informação. O fornecedor deve possuir políticas, diretrizes e procedimentos específicos destinados à preservação da privacidade e à segurança de dados, garantindo a conformidade com a legislação vigente. O Código de Conduta também deve reforçar o compromisso com o cumprimento rigoroso das normas de segurança da informação, assegurando a integridade e a confidencialidade das informações tratadas pela organização.

Conclusão

Para as empresas que desejam estabelecer relações comerciais com a Petrobras, estruturar um Programa de Compliance robusto e efetivo é uma exigência inegociável. Não basta possuir políticas e códigos bem redigidos — é essencial comprovar sua aplicação prática e eficácia real.

Um programa de integridade consistente, apoiado pela alta direção e evidenciado por resultados concretos, reduz o Grau de Risco de Integridade e amplia significativamente as chances de sucesso nos processos negociais com a Petrobras, promovendo relações comerciais éticas, sustentáveis e de longo prazo.

O escritório Schiefler Advocacia atua com excelência em Direito Empresarial e Compliance Anticorrupção, oferecendo soluções sob medida para adequação às exigências da Petrobras. Reconhecido pelos anuários Análise Advocacia e detentor do selo DNA USP de qualidade acadêmica, o escritório combina rigor técnico com linguagem clara e práticas eficazes, garantindo segurança jurídica e geração de valor.

Estamos prontos para apoiar sua empresa na implementação de programas de compliance robustos, com evidências concretas e efetividade, assegurando que cada etapa do processo atenda plenamente aos padrões de integridade e governança exigidos pela Petrobras.

Read More

A Administração Pública não pagou: o que pode ser feito?

Quem fornece bens ou serviços ao Poder Público espera, em contrapartida, receber os pagamentos de forma regular e tempestiva. Na prática, porém, isso nem sempre ocorre. Os contratos administrativos estão sujeitos a atrasos ou mesmo ao inadimplemento por parte da Administração. Nesses casos, a empresa contratada continua responsável por cumprir suas obrigações, com o consequente pagamento de custos operacionais e tributos, mesmo sem ter recebido o valor contratualmente devido. Diante da omissão estatal, muitas recorrem ao Judiciário para pleitear o adimplemento.

Diante desse cenário, o Código de Processo Civil prevê três vias principais para a judicialização da cobrança: (i) a ação de execução de título extrajudicial, voltada à coerção imediata da dívida; (ii) a ação monitória, que confere maior celeridade às cobranças baseadas em prova escrita sem eficácia de título executivo; e (iii) a ação de cobrança pelo procedimento comum, destinada à constituição judicial do crédito ainda não formalizado. Contudo, uma escolha processual inadequada pode acarretar um litígio moroso que, mesmo ao final, submeterá o crédito ao regime de precatórios, prolongando por anos a espera pelo pagamento.

Nesse sentido, além dessas vias tradicionais, este artigo examinará uma estratégia alternativa de grande relevância: o mandado de segurança focado na garantia da ordem cronológica de pagamentos. Como veremos, este instrumento pode, em determinados contextos, ser a chave para acelerar o recebimento e até mesmo afastar a temida fila dos precatórios.

A ação de execução de título extrajudicial

Fundada em título que representa obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a ação de execução se constitui como o meio mais célere e eficaz de cobrança judicial.

Um título executivo extrajudicial é, em essência, um documento definido em lei como prova inequívoca de que alguém deve pagar determinado valor a outrem, autorizando a cobrança judicial sem a necessidade de um processo de conhecimento prévio (ou seja, sem depender de uma sentença que reconheça a existência da dívida).

Em outras palavras, quando já se possui um documento que a lei reconhece como título executivo, é possível “pular” a etapa de discussão sobre a existência do débito e partir diretamente para a fase de execução forçada do crédito.

No âmbito dos contratos administrativos, é possível que o instrumento contratual celebrado com a Administração Pública seja considerado título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Ainda que ausente contrato formal assinado, ou mesmo quando o contrato preveja a execução de serviços sob demanda (hipótese em que o instrumento contratual, por si só, não bastaria para comprovar a efetiva prestação), outros documentos podem, em determinadas situações, possuir eficácia executiva.

É o caso, por exemplo, de ordens de fornecimento, notas de empenho e notas fiscais assinadas e carimbadas pelo órgão público, ou seja, comprovantes de que o bem ou serviço foi entregue e aceito pela Administração. Tais elementos documentais, quando evidenciam a contratação, a execução e a inadimplência do ente público, têm sido reconhecidos pela jurisprudência como aptos a embasar a propositura de ação de execução.

A esse respeito, a Lei nº 4.320/1964 dispõe em seu art. 58 que o empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Assim, a emissão da nota de empenho, documento corriqueiramente expedido no curso da contratação pública, configura o reconhecimento formal da obrigação por parte do ente público, que passa a responder pelo adimplemento do valor correspondente. A inadimplência, nessa hipótese, poderia ensejar o enriquecimento sem causa da Administração, o que justifica a via executiva.

A ação de execução, portanto, mostra-se recomendada quando a empresa dispõe de documentação incontroversa apta a caracterizar título executivo extrajudicial. Trata-se de meio processual mais célere e eficiente, que transfere à Administração o ônus da defesa.

A via executiva é especialmente vantajosa nos casos em que há contrato formal bem instruído ou, mesmo na sua ausência, quando há conjunto probatório idôneo. Ainda assim, deve-se ponderar a possibilidade de oposição de embargos à execução, bem como os efeitos do regime de precatórios para o pagamento de valores superiores ao limite das requisições de pequeno valor (RPV), ainda que a execução seja julgada procedente.

A ação monitória

A ação monitória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que se posiciona estrategicamente entre a morosidade do procedimento comum e a agilidade da execução. Conforme o art. 700 do CPC, é a via adequada para o credor que possuir prova escrita da obrigação, mas que, por não atender a todas as formalidades legais, carece de eficácia de título executivo. Tal prova escrita pode abranger um vasto rol de documentos, como trocas de e-mails que configurem confissão de dívida, orçamentos aprovados ou até mesmo cheques prescritos, cuja admissibilidade é pacificada pela Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

O procedimento inicia-se com a expedição de um mandado monitório, ordenando que o devedor cumpra a obrigação no prazo de 15 dias. A celeridade e a eficácia da ação residem na bifurcação de consequências que decorrem da conduta do réu:

- Inércia ou ausência de defesa: caso o devedor não efetue o pagamento nem apresente defesa (embargos monitórios), o mandado inicial converte-se, de pleno direito, em título executivo judicial, conforme o §2º do art. 701 do CPC. Com isso, dispensa-se toda a fase de conhecimento, e o credor pode dar início imediato ao cumprimento de sentença.

- Apresentação de defesa: se o devedor opuser embargos monitórios, o procedimento se converterá ao rito comum. Nesse cenário, abrir-se-á a fase de instrução para um debate aprofundado sobre o mérito da dívida, como prevê o §4º do art. 702 do CPC. Ainda assim, a investida inicial já cumpriu o papel de provocar o devedor a se manifestar judicialmente.

É importante destacar que a propositura de ação monitória em face da Fazenda Pública é plenamente compatível com o regime procedimental aplicável à execução contra o ente público, O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula nº 339, segundo a qual “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

No mesmo sentido, o §6º do artigo 700 do CPC dispõe, de forma expressa, que a ação monitória pode ser ajuizada contra a Fazenda Pública. Concluída a fase cognitiva — com ou sem a oposição de embargos — e constituído o título executivo judicial, inicia-se a etapa executiva nos moldes fixados pelo ordenamento (art. 534 do CPC), culminando, quando for o caso, na expedição de precatório, conforme dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.

Portanto, não há qualquer óbice legal à utilização da ação monitória como meio legítimo para a cobrança de valores devidos por entes públicos, desde que presentes os requisitos legais, especialmente a prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da obrigação.

A ação de cobrança pelo procedimento comum

Quando o credor não dispõe de título executivo nem de prova escrita que fundamente uma ação monitória, a via adequada é a ação de cobrança pelo procedimento comum (art. 318 do CPC). Na ação de cobrança, a empresa apresentará ao Judiciário a sua versão: que firmou contrato, forneceu bens ou prestou serviços para a Administração, que cumpriu suas obrigações, mas que o órgão público não realizou o pagamento devido.

Seu objetivo é, primeiramente, obter uma sentença judicial que reconheça a existência da dívida, constituindo, assim, um título executivo judicial. Este procedimento é caracterizado por uma fase de cognição exauriente, na qual o magistrado analisa a fundo a relação jurídica que originou o débito. Permite-se, para tanto, uma ampla dilação probatória, com a produção de todas as provas em direito admitidas — como a documental, a testemunhal e a pericial — para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

Em comparação com as outras vias, a ação de cobrança comum é mais demorada, pois cada passo do processo de conhecimento precisa ser percorrido. No entanto, é a via mais abrangente – qualquer situação de inadimplência pode ser resolvida por ela, independentemente de haver ou não documentos, de a dívida estar ou não formalizada. A empresa terá a oportunidade de produzir todos os tipos de prova permitidos e de responder a todas as alegações da Fazenda. Essa abrangência faz da ação comum uma espécie de “plano B”, padrão quando todas as outras vias não se aplicam bem.

Com o trânsito em julgado, a sentença condenatória finalmente se converte em um título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC. A partir desse momento, caso o devedor não realize o pagamento voluntário, o credor está autorizado a instaurar a fase subsequente: o cumprimento de sentença. Regido a partir do art. 523 do CPC, este procedimento segue um rito análogo ao da execução, permitindo a utilização de medidas de coerção patrimonial (como a penhora de bens e valores) para a satisfação forçada do crédito agora judicialmente reconhecido.

Mandado de Segurança

Além das tradicionais ações de cobrança, existe uma via alternativa que pode ser útil em determinadas situações de inadimplência do poder público: o mandado de segurança visando o respeito à ordem cronológica de pagamentos pela Administração.

O mandado de segurança é uma ação constitucional, de rito célere, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal de autoridade pública. No caso, o direito líquido e certo invocado é exatamente o direito de que os pagamentos sejam feitos em conformidade coma ordem cronológica de apresentação das faturas, conforme assegurado pela lei. A autoridade coatora geralmente seria o ordenador de despesas ou secretário de finanças do órgão que está ignorando a ordem cronológica.

Essa estratégia ganhou destaque e pode ser especialmente vantajosa quando o órgão público até reconhece a dívida, mas simplesmente não a paga e, pior, continua pagando outros credores que vieram depois na fila. Nesses casos, o problema deixa de ser apenas cobrar o pagamento e passa a ser também corrigir uma ilegalidade administrativa – a quebra da ordem legal de pagamentos.

Tanto a antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993, art. 5º) quanto a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021, art. 141) dispõem que a Administração Pública deve observar a ordem cronológica de exigibilidade no pagamento de suas obrigações contratuais.

Como bem sintetiza o jurista Marçal Justen Filho: “A Administração não pode pagar antes obrigação que adquiriu exigibilidade posteriormente”. Em outras palavras, para cada fonte de recurso e categoria contratual, os débitos devem ser quitados na sequência em que se tornarem exigíveis, admitindo-se exceções apenas em hipóteses devidamente justificadas por relevante razão de interesse público, formalmente motivadas e publicadas.

Nesse contexto, tem-se difundido a seguinte indagação: por que não utilizar o Poder Judiciário para compelir a Administração ao respeito à ordem cronológica legalmente imposta, em vez de apenas pleitear judicialmente o pagamento do valor devido? Com efeito, quando a inadimplência decorre da quebra deliberada da ordem de pagamento (e não da ausência de recursos), o problema não é propriamente a existência da dívida, mas a sua preterição injustificada. Assim, em vez de requerer diretamente “pague-se”, o credor pode postular: “cumpra-se a ordem”.

Essa distinção é juridicamente relevante. O mandado de segurança, nessa hipótese, não se presta à cobrança de valores — o que seria vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal —, mas sim à correção de um procedimento administrativo ilegal. O pedido consiste na observância da ordem cronológica de pagamentos, sendo sua consequência natural o adimplemento do crédito quando atingida sua posição regular na fila. Se, no momento da concessão da segurança, houver recursos sendo utilizados para quitar obrigações contratuais, o crédito do impetrante deverá ser incluído na posição correta, alcançando precedência em relação àqueles pagamentos realizados de forma indevida.

Nesse sentido, a grande vantagem prática do mandado de segurança está na celeridade. O rito é mais enxuto e permite medida liminar para fazer cessar de imediato a quebra da ordem (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Sob esse prisma, o MS não atrai o regime de precatórios, porque não veicula condenação ao pagamento de quantia certa, mas ordem de fazer para que a Administração observe a sequência legal. Diante disso, a correção do procedimento reposiciona o crédito do impetrante e, havendo desembolsos em curso para a mesma fonte/categoria, viabiliza o adimplemento administrativo quando alcançada a posição correta da fila, sem necessidade de expedir RPV ou precatório.

Trata-se, pois, de medida voltada à proteção da legalidade administrativa e da isonomia entre credores, e não de substituição da via executiva por meio mandamental. A finalidade é assegurar que a Administração cumpra a norma cogente que rege a destinação de recursos públicos nos contratos administrativos, promovendo o pagamento devido no momento próprio, de acordo com a ordem estabelecida em lei.

Considerações finais

A análise das vias processuais a cobrança de créditos contra o Poder Público, quais sejam a (i) a execução de título extrajudicial; (ii) a ação monitória; (iii) a ação de cobrança; ou (iv) o mandado de segurança, demonstra que não há uma solução única para a cobrança de créditos contra o Poder Público. A escolha mais eficaz dependerá sempre de uma análise estratégica que pondere celeridade, segurança jurídica e risco financeiro.

Importa ressaltar que, por força do art. 785 do CPC, a posse de um título executivo extrajudicial confere ao credor uma faculdade. Assim, não está ele obrigado a propor a execução, sendo-lhe permitido, a seu critério, instaurar o processo de conhecimento para obter um título executivo judicial, buscando, por exemplo, maior segurança jurídica.

A execução é a via mais potente quando se tem um título incontroverso. A monitória oferece um atalho inteligente para quem possui prova escrita, mas sem força executiva. A ação de cobrança é a via residual, mais lenta, porém indispensável para casos complexos. E o mandado de segurança, focado na ordem cronológica, surge como uma alternativa tática para contornar a morosidade e, por vezes, o próprio regime de precatórios, com a vantagem de não haver condenação em honorários em caso de insucesso.

Portanto, a decisão sobre qual caminho seguir transcende a simples escolha de um procedimento; trata-se de traçar a melhor estratégia. Essa definição exige o suporte de uma assessoria jurídica especializada para analisar a documentação disponível, o valor do crédito, a urgência no recebimento e o perfil do ente devedor. A melhor alternativa será sempre aquela que otimiza as chances de êxito no menor tempo e com o menor risco.

Em caso de dúvidas ou para aprofundar aspectos específicos, entre em contato através do nosso e-mail contato@schiefler.adv.br, que um dos nossos advogados especialistas na área poderá lhe atender.

Read More

Sancionada lei que exige planejamento para uso de equipamentos médicos no SUS

Foi sancionada em 16 de setembro a Lei nº 15.210/2025, que altera a Lei de Licitações para incluir novos requisitos na compra de equipamentos médicos para o Sistema Único de Saúde (SUS). A nova norma tem como objetivo principal garantir que os aparelhos adquiridos pelo poder público sejam efetivamente utilizados, combatendo o desperdício de recursos com equipamentos de alto custo que, por falta de planejamento e estrutura, acabam sem uso nas unidades de saúde.

A partir de agora, os processos licitatórios para a aquisição desses equipamentos deverão, obrigatoriamente, incluir a demonstração da capacidade já instalada para a sua operação ou, alternativamente, um plano que assegure as condições necessárias para o seu futuro funcionamento. Essa exigência se aplica a todas as compras cujo valor ultrapasse o limite legal para dispensa de licitação.

O texto final da lei, no entanto, é mais enxuto que o projeto original. O Presidente da República vetou quatro pontos que criavam obrigações adicionais, como a exigência de contratação de manutenção por cinco anos e cronogramas específicos de treinamento. A justificativa para o veto foi que tais exigências poderiam aumentar excessivamente a complexidade das licitações e prejudicar a aquisição de equipamentos por municípios com menor capacidade administrativa.

Está em busca de advocacia especializada em Licitações Públicas e Contratos Administrativos? Conheça o escritório Schiefler Advocacia, com atuação nacional, ampla experiência em casos relevantes e uma equipe técnica de excelência. Entre em contato.

Read More

Critério de desempate valoriza igualdade de gênero em licitações

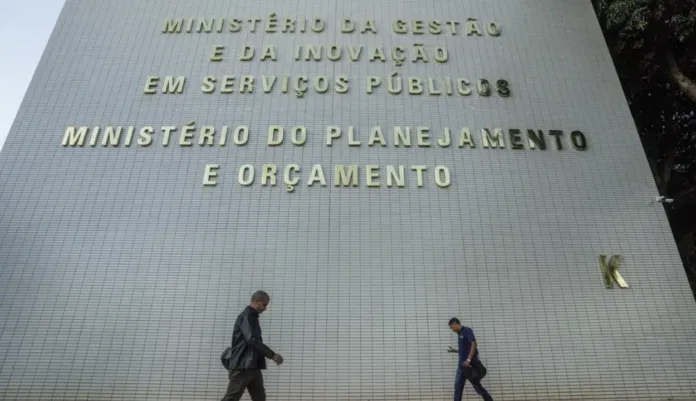

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, em 19 de setembro, a Instrução Normativa nº 382/2025, que detalha os procedimentos para a aplicação de um importante critério de desempate em licitações federais. A norma regulamenta uma previsão já contida na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e no Decreto nº 11.430/2023, estabelecendo que, em caso de empate entre duas ou mais propostas, terá preferência a empresa que comprovar a adoção de práticas de promoção da equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho.

A instrução normativa define um sistema de classificação para as ações de equidade, dividindo-as em categorias hierárquicas: Ouro, Prata e Bronze. Para se qualificar, as empresas podem comprovar a posse de selos específicos, como o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério das Mulheres (categoria Ouro), a publicação de relatórios de transparência salarial ou a adesão a programas como o Empresa Cidadã (categorias Prata e Bronze).

O licitante deverá informar o nível de suas iniciativas no momento de cadastrar a proposta, e, ao final da fase de lances, o sistema utilizará essa classificação para ordenar as propostas empatadas, com a categoria “Ouro” prevalecendo sobre as demais. A norma, que se aplica a órgãos federais e a entes que utilizam recursos da União, entrará em vigor 90 dias após sua publicação, prazo concedido para que os órgãos públicos adaptem seus editais e as empresas possam se adequar.

Está em busca de advocacia especializada em Direito Administrativo? Conheça o escritório Schiefler Advocacia, com atuação nacional, ampla experiência em casos relevantes e uma equipe técnica de excelência. Entre em contato.

Read More

Ampliação de jornada reduzida para serviços terceirizados na Administração Pública

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) ampliou a lista de categorias profissionais em contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra que têm direito à jornada de trabalho reduzida de 44 para 40 horas semanais. A medida foi formalizada pela Instrução Normativa nº 381/2025, publicada em 19 de setembro, e aprofunda a política de valorização desses trabalhadores na Administração Pública Federal.

A nova norma inclui seis novas categorias de serviços no benefício: limpeza e conservação, copeiros e garçons, recepcionistas, arquivistas e museólogos, técnicos em biblioteconomia e bibliotecários. A expansão alcançará cerca de 12.700 novos trabalhadores, elevando o total de beneficiados pela redução de jornada para aproximadamente 19 mil profissionais em todo o país.

Os órgãos e entidades federais que possuem contratos em vigor com essas categorias deverão ajustá-los por meio de termos aditivos, para os quais a Seges/MGI e a Advocacia-Geral da União (AGU) disponibilizarão modelos padronizados. O prazo final para essa adequação contratual é 31 de março de 2026. Esta ação complementa outras iniciativas recentes, como a garantia de pagamentos mínimos e a reserva de vagas para mulheres em situação de violência, reforçando as diretrizes de proteção e dignidade aos trabalhadores terceirizados, conforme previsto no Decreto nº 12.174/2024.

Está em busca de advocacia especializada em Direito Administrativo? Conheça o escritório Schiefler Advocacia, com atuação nacional, ampla experiência em casos relevantes e uma equipe técnica de excelência. Entre em contato.

Read MoreEDITAL DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2025

PARA SE INSCREVER, CLIQUE AQUI.

O escritório Schiefler Advocacia anuncia a abertura de seu Processo Seletivo Unificado de Advogado(a) Pleno e Júnior e Estagiário(a).

Estamos em busca de talentos que estejam construindo sua carreira profissional na área de Direito Administrativo e possuam interesse em seguir a carreira da advocacia.

O ESCRITÓRIO

Fundado em 2016, o escritório Schiefler Advocacia é reconhecido nacionalmente pela qualidade técnica de seu corpo de advogados e pela cultura de formação e projeção de novos profissionais. A partir de uma combinação entre ampla experiência prática e sólida formação acadêmica, o escritório tem por valores basilares a excelência técnica, o compromisso absoluto com as causas assumidas, a dedicação intensa ao atendimento dos clientes, o uso das melhores tecnologias, a ética profissional e a humildade para o aprendizado e o relacionamento humano.

Nascido com o DNA digital, o escritório Schiefler Advocacia atualmente possui abrangência nacional, com causas administrativas e judiciais em quase todos os Estados e no Distrito Federal. Além das cidades sedes de São Paulo (SP) e Florianópolis (SC), nossa estrutura de trabalho remoto permite que tenhamos colaboradores em Brasília (DF) e nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Sergipe e Ceará.

A nossa atuação em Direito Administrativo é abrangente, consolidada e reconhecida, sendo desenvolvida sob a coordenação dos advogados Gustavo Schiefler, Eduardo Schiefler e Walter Marquezan Augusto. Em especial, a advocacia consultiva e contenciosa em Contratações Públicas, nos mais diversos setores, como tecnologia, publicidade e propaganda, construção civil, infraestrutura (em especial, óleo e gás), saúde e educação. O Escritório também possui uma equipe especializada e oferece serviços de excelência em Direito Empresarial, Direito Societário, Planejamento Patrimonial e Compliance Corporativo e Anticorrupção.

Nossa missão é desenvolver soluções jurídicas com excelência técnica para o atendimento integral das necessidades de nossos clientes. Sabemos que o nosso sucesso profissional depende do cultivo desses valores. Por isso, formamos uma equipe de profissionais talentosos, éticos e absolutamente comprometidos, que não poupam esforços para entregar os melhores resultados.

Em nosso escritório, você encontrará uma cultura meritocrática de trabalho em equipe, apreço pela inovação, ética profissional, excelência técnica e incentivo ao desenvolvimento de cada colaborador.

NOSSOS DIFERENCIAIS

- Vivenciar a advocacia: oportunidade de participar de todas as atividades que envolvem o exercício da advocacia, incluindo contato direto com clientes, elaboração de peças jurídicas, definição de estratégias processuais, pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias.

- Plano de Carreira estruturado: o nosso escritório possui um Plano de Carreira estruturado, dividido em 4 níveis para estagiários(as) e 12 níveis para advogados(as), todos com critérios objetivos e claros para progressão. No segmento da advocacia, além da remuneração fixa é oportunizado o recebimento de remuneração variável (bônus) e prêmios em caso de prospecções ou atuações extraordinárias.

- Atuação de relevância nacional: oportunidade de atuar em casos de todas as regiões do País e de importância em nível nacional, com profissionais formados por diversas instituições de ensino jurídico brasileiras, tais como USP, FGV, UnB, UFSC, UFBA, UFES, UFU, FURG, entre outras, e com formações em instituições internacionais (Harvard Law School, Max-Planck Institute, etc.).

- Incentivo ao aprendizado e à formação acadêmica: cultura que incentiva e facilita a formação de todos os colaboradores, com disponibilidade de acesso à biblioteca virtual e incentivo à formação acadêmica.

- Trabalho remoto e flexibilidade de horários: nossa estrutura de trabalho remoto confere a possibilidade de trabalhar de onde você quiser, com horários flexíveis a serem combinados com o escritório. O estágio possui carga horária mínima de vinte e cinco horas semanais. O trabalho de advogado exige dedicação integral, mas com flexibilidade para adequação de horários.

PERFIL DESEJADO E FAIXAS DE REMUNERAÇÃO

O presente Processo Seletivo visa à contratação de Advogados(as) (Júnior e Pleno) e Estagiários(as) para atuarem na área de Direito Administrativo do Escritório. São requisitos:

Advogado(a) Pleno:

- Mínimo de 3 (três) anos de experiência profissional comprovada na área de Direito Administrativo, preferencialmente com atuação em licitações e contratações públicas; neste cálculo não serão contabilizados os anos de experiência em estágios jurídicos;

- Desejável: pós-graduação stricto ou lato sensu na área de Direito Administrativo ou área afim, em Instituição de Ensino de referência nacional;

- Desejável: relato de atuação decisiva para a obtenção de êxitos em casos administrativos ou judiciais;

- Interesse profissional em seguir a carreira da advocacia;

- Inscrição ativa na OAB;

- Faixa de remuneração, a depender do perfil:

- Remuneração fixa: de R$ 7.500,00 a R$ 9.000,00;

- Remuneração Variável: até 4 remunerações fixas por trimestre;

- Valor total potencial: R$21.000,00/mês

- Possibilidade de prêmios (bônus extraordinário) em caso de atuações ou prospecções extraordinárias.

Advogado(a) Júnior:

- Desejável: experiência comprovada na área de Direito Administrativo, preferencialmente com atuação em licitações e contratações públicas;

- Desejável: inscrição ou interesse em pós-graduação stricto ou lato sensu na área de Direito Administrativo ou área afim, em Instituição de Ensino de referência nacional;

- Interesse profissional em seguir carreira da advocacia;

- Inscrição ativa na OAB;

- Faixa de remuneração, a depender do perfil:

- Remuneração fixa: de R$ 4.000,00 a R$ 5.500,00

- Remuneração variável : até 2 remunerações fixas por trimestre;

- Valor total potencial: R$9.166,67/mês.

- Possibilidade de prêmios (bônus extraordinário) em caso de atuações ou prospecções extraordinárias.

Estagiários(as):

- Estar matriculado em Curso de Direito, preferencialmente em Instituição de Ensino de relevância nacional;

- Ter disponibilidade para carga horária mínima de 25 (vinte e cinco) horas semanais;

- Interesse na área de Direito Administrativo;

- Interesse profissional em seguir carreira da advocacia;

- Faixa de remuneração, a depender do semestre da graduação:

- Remuneração: de R$ 1.700,00 a R$ 2.000,00

Para todos os profissionais, são características almejadas:

- Ambições profissionais, financeiras e acadêmicas elevadas.

- Habilidades técnicas, relacionais, criativas e/ou negociais elevadas.

- Ética profissional como pressuposto de atuação.

- Humildade para o aprendizado e o recebimento de feedbacks.

- Cuidado no trato humano e interpessoal.

- Comprometimento com as responsabilidades assumidas.

- Organização pessoal básica para desempenhar atividades remotas.

- Comunicação clara e direta no ambiente de trabalho.

- Proatividade para a sugestão de melhorias e apontamento de falhas.

- Sinceridade, bom senso e transparência.

- Apreço e familiaridade com as tecnologias.

- Curiosidade pelo conhecimento.

- Aversão a injustiças.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 03 de agosto de 2025, por meio do formulário disponível no seguinte link: https://forms.gle/P9vgX7fjZfkmwuff8.

Só serão consideradas as inscrições que incluam a resposta a todos os itens do formulário e o envio de currículo, comprovação de experiência profissional (quando necessário) e histórico escolar. Os documentos devem ser anexados no campo apropriado na etapa final do formulário indicado acima.

Quaisquer dúvidas acerca do processo seletivo poderão ser dirimidas por e-mail encaminhado a administrativo@schiefler.adv.br, com o assunto: “Dúvida – Processo seletivo – [NOME COMPLETO]”.

O PROCESSO SELETIVO

- O processo seletivo será desenvolvido de forma totalmente remota, dividindo-se em duas etapas:

- Preenchimento de formulário de inscrição e teste de conhecimentos jurídicos em Direito Administrativo;

- Entrevista

- O preenchimento do formulário de inscrição, assim como o envio dos documentos (currículo, histórico escolar e comprovação de experiência) devem ser feitos até o fim do período de inscrição, na etapa final do formulário indicado.

- O currículo deve contemplar todas as experiências profissionais e acadêmicas;

- O histórico escolar deve conter as notas obtidas durante a graduação no curso de Direito e pós graduação, quando houver;

- A comprovação de experiência profissional para Advogado Pleno pode ser feita por documentos idôneos do último local de trabalho (sejam carta de recomendação, contrato social ou de trabalho, declarações ou peças jurídicas protocoladas/entregues).

- O formulário de inscrição é composto de quatro partes:

- i) informações pessoais e de perfil;

- ii) 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha sobre Direito Administrativo;

- iii) 2 (duas) questões dissertativas sobre Licitações e Contratos Públicos;

- iv) campo para anexar arquivos (currículo, histórico escolar e comprovação de experiência);

- Os candidatos(as) selecionados(as) para a segunda etapa (entrevistas) serão comunicados por telefone, whatsapp ou e-mail, oportunidade em que será agendado um horário para a videochamada.

- Os candidatos não classificados serão comunicados por e-mail.

São Paulo (SP), 21 de julho de 2025.

Read MoreSe o campo geral das licitações e contratações públicas pode(e deve) se modificar com as interpretações sobre a Lei nº 14.133/2021, é possível que o microssistema especial das estatais também possa sofrer uma influência reflexa - abrindo-se aqui, possivelmente, o espaço para a aplicação subsidiária ou para analogia nos casos de lacunas a serem preenchidas na aplicação.

Com a publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, promulgada no dia 1º de abril de 2021 sob o número 14.133, significativas mudanças são realizadas neste campo do direito administrativo brasileiro, em todos os âmbitos das Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, positivando entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, mas também trazendo inovações práticas que deverão ser levadas em consideração pelos gestores públicos e pelos particulares interessados em contratar com o Poder Público (confira aqui as três novidades que você precisa conhecer sobre a Lei nº 14.133/2021).

Dada a sua vasta abrangência, é legítimo que surja a dúvida se o novo diploma se aplica às estatais e, em caso afirmativo, de que modo afetaria suas licitações e seus contratos administrativos.

Antes de se buscar a resposta, é preciso entender o que são as chamadas estatais e a que regime jurídico estão submetidas no direito administrativo pátrio. Atualmente, a expressão [empresas] estatais é utilizada na doutrina para se referir de modo geral a qualquer das entidades empresariais regidas pela Lei nº 13.303/2016. Conforme o caput do seu art. 1º, estas entidades são as empresas públicas e as sociedade de economia mista e suas subsidiárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Não é por outra razão que a Lei nº 13.303/2016 é a chamada de Lei das Estatais e, desde a sua promulgação, tem regido, na condição de estatuto especial, as licitações e os contratos administrativos realizados por essas entidades.

Assim, considerando a preexistência do regime jurídico específico da Lei nº 13.303/2016, a Lei nº 14.133/2021 oferece à questão que serve de título a este artigo uma resposta preliminar já no seu art. 1º, § 1º, o qual determina que “Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.”

O fato de a nova Lei de Licitações ter distinguido o regime jurídico das estatais encontra, de certo modo, explicação no caráter da Lei nº 13.303/2016. Como se percebe, a Lei das Estatais é especial, isto é, prescreve regime próprio de licitações e contratos para estas entidades, que já se sobrepunha ao regime tradicional de licitações, anteriormente baseado na Lei nº 8.666/93 (normas para licitações e contratos administrativos), na Lei nº 10.520/02 (modalidade pregão) e na Lei nº 12.462/12 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC). A nova Lei de Licitações, neste sentido, respeitou a especialidade da Lei nº 13.303/2016.

Contudo, em que pese o seu caráter especial, a Lei das Estatais prevê, explicitamente, três casos de aplicação de dispositivos normativos que devem ser encontrados alhures. Com efeito, o art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016 estabelece que:

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

[…]IV – adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Por meio do artigo e inciso supracitados, a Lei das Estatais determina que, para a aquisição de bens e serviços comuns, deve-se adotar preferencialmente o pregão como modalidade de licitação. Contudo, destaca-se o entendimento doutrinário predominante segundo o qual a adoção da modalidade pregão pelas estatais se limita aos aspectos procedimentais, não excluindo a observância da Lei nº 13.303/2016 no que diz respeito aos demais aspectos substanciais do rito licitatório e do contrato.

Ao revogar expressamente a Lei nº 10.520/2002 (após decorridos dois anos da sua publicação oficial), a nova Lei de Licitações substitui a Lei do Pregão na regência desta modalidade, determinando, pelo comando do seu art. 189, que a Lei nº 14.133/2021 seja aplicada às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666/1993, à Lei nº 10.520/2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011. Como consequência, sendo o caso da adoção do pregão como modalidade de licitação pelas estatais, o regime a ser aplicado será o da nova Lei de Licitações. Essa circunstância faz surgir a questão de saber qual será o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o alcance da sua aplicabilidade, isto é, permanecerá limitado ao procedimento? Tal questão, provavelmente, será objeto de debates nos tribunais.

O segundo caso em que se vê mitigada a especialidade da Lei das Estatais é o previsto no seu art. 55, inciso III, que determina a adoção de critérios de desempate estabelecidos na Lei nº 8.666/1993. Veja-se:

Art. 55. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

[…]III – os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Como a Lei nº 8.666/1993 também será revogada pela nova Lei de Licitações após decorridos dois anos da sua publicação oficial, os seus critérios de desempate se tornarão inaplicáveis e serão tacitamente substituídos pelos que são estabelecidos no § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021. Esta substituição promoverá algumas mudanças, notadamente em razão dos incisos I e IV do referido parágrafo, a saber: dar-se-á preferência para empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize (inciso I); e para empresas que comprovem a prática de mitigação relativa à Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, nos termos da Lei nº 12.187/2009 (inciso IV). Além disso, o inciso V do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que assegurava preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, não é reproduzido na nova Lei de Licitações como critério de desempate, mas como exigência da fase de habilitação (art. 63, inciso IV).

A terceira remissão da Lei das Estatais encontra-se em seu art. 41, segundo o qual “Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.

Resta averiguar, então, o efeito do disposto no art. 178 Lei nº 14.133/2021. Este artigo acrescenta ao Código Penal os artigos 337-E a 337-P, sob o Capítulo II-B – Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos, transferindo para o códex próprio os dispositivos penais que integravam a Lei nº 8.666/1993, porquanto revogou expressa e imediatamente os seus artigos 89 a 108. Como consequência, o regime disciplinar penal aplicável à Lei das Estatais se encontra doravante no Código Penal, perdendo efeito o art. 41 da Lei nº 13.303/2016, o qual determinava a aplicação às licitações e contratos regidos por esta lei das normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666/1993. A mudança, porém, não se limita a este aspecto formal, pois este regime disciplinar sofreu algumas alterações de natureza material.

Isto se evidencia pela comparação dos novos tipos penais criados no Código Penal pela Lei nº 14.133/2021 com os correspondentes dispositivos revogados na Lei nº 8.666/1993, que revela, à primeira vista, uma continuidade normativo-típica, porém, com alterações nos preceitos secundários, mediante cominações mais gravosas e a substituição do regime de detenção pelo de reclusão.

A mudança mais vistosa consiste, portanto, no aumento do rigor punitivo, que tem consequências relevantes. Vejamos, por exemplo, os novos artigos 337-E e 337-L do Código Penal. Eles correspondem respectivamente aos revogados artigos 89 e 96 da Lei nº 8.666/1993, e previam penas de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa, e de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa, respectivamente. Além de promoverem mudanças na tipificação para ampliar a sua abrangência, os novos artigos mudaram a sua cominação, não somente substituindo a detenção pela reclusão, mas também majorando em um ano o tempo mínimo da pena de privação de liberdade, que passou a ser, para ambos os tipos penais, 4 (quatro) anos.

As consequências são relevantes. Em primeiro lugar, verifica-se o recrudescimento da punição, pois a pena de reclusão é reservada para condenações mais severas, sendo geralmente cumprida em estabelecimentos de segurança média ou máxima, permitindo o início do seu cumprimento em regime fechado. Em segundo lugar, com o aumento da pena mínima para 4 (quatro) anos, os artigos 337-E e 337-L impedem a celebração de acordos de não persecução penal, uma vez que o art. 28-A do Código de Processo Penal autoriza o Ministério Público a propor tal medida despenalizadora apenas em casos de “prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.

Outra alteração digna de atenção no regime disciplinar penal doravante aplicável automaticamente a todas as licitações e contratos administrativos afeta diretamente o sistema de cálculo das multas cominadas. De fato, revogou-se o art. 99 da Lei nº 8.666/1993, que determinava o pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base devia corresponder ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Estes índices, porém, estavam limitados pelo disposto no parágrafo 1º, não podendo ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Já o novo art. 337-P do Código Penal estabelece que a multa cominada aos crimes em licitações e contratos administrativos seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código, mantendo-se o limiar de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, sem, contudo, estipular um teto próprio, aplicando-se, porém, o limite máximo previsto no art. 49 do Códex Criminal.

Nem tudo, porém, é releitura do sistema disciplinar penal precedente. Há um tipo penal completamente novo, introduzido pelo artigo 337-O, que visa coibir a frustração do caráter competitivo da licitação ou da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Atente-se para o dispositivo do § 2º, que determina que a pena prevista no caput do artigo se aplica em dobro se o crime for praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem.

Estas considerações nos permitem afirmar, por fim, que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos afeta as estatais, pelo menos, de três modos. Em primeiro lugar, sendo o caso da adoção do pregão como modalidade de licitação pelas estatais, a lei de regência para este procedimento passa a ser a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Em segundo lugar, os critérios de desempate que devem ser observados nos procedimentos licitatórios das empresas estatais estabelecidos § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 serão substituídos pelos do § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, com inovações referentes ao local de estabelecimento das concorrentes e à observância da Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. E em terceiro lugar, o sistema disciplinar penal aplicável às estatais, que antes da publicação da Lei nº 14.133/2021, se encontravam, com remissão expressa, na Lei nº 8.666/1993, a partir de 1º de abril de 2021 se integram ao Código Penal, aplicando-se indiscriminadamente às licitações e contratos administrativos, pouco importando o seu regime jurídico. Além dessa alteração de cunho formal, verifica-se que, do ponto de vista material, ao proceder à sua transferência para o Código Penal, a Lei nº 14.133/2021 promoveu, de modo geral, um endurecimento do regime disciplinar penal, buscando, ao que tudo indica, responder a um anseio social de combate à corrupção.

Embora essas sejam as três únicas remissões expressas da Lei das Estatais aos antigos diplomas gerais de licitações, há que se ponderar que sendo a Lei nº 14.133/2021 um novo diploma geral, todo o léxico de licitações e contratações públicas passa a encontrar um novo fundamento legal “de base” neste mais recente diploma. Assim, há que se cogitar que a interpretação da Lei das Estatais poderá sofrer influência das interpretações futuras da Lei nº 14.133/2021. Em outras palavras, se o campo geral das licitações e contratações públicas pode (e deve) se modificar com as interpretações sobre a Lei nº 14.133/2021, é possível que o microssistema especial das estatais também possa sofrer uma influência reflexa – abrindo-se aqui, possivelmente, o espaço para a aplicação subsidiária ou para analogia nos casos de lacunas a serem preenchidas na aplicação.

Afora essas três modificações que possuem previsão de eficácia ou imediata ou para daqui a dois anos, portanto, resta ainda saber se e como a nova Lei de Licitações influenciará o regime especial de licitações e contratações das estatais. Essas, no entanto, são questões que serão respondidas pela doutrina, pelos tribunais e pelos operadores do Direito em geral – todos no seu devido tempo.

Read MoreA nova Lei de Licitações surge como um verdadeiro Código Nacional de Contratações Públicas e dedicou o Capítulo XII ao tema dos meios alternativos de resolução de controvérsias, entre seus artigos 151 a 154.

O ano de 2021 começou movimentado no mundo do Direito Administrativo. Depois de tanta espera – afinal, o projeto da nova Lei de Licitações teve seu início em 1995 -, a notícia de que a Lei nº 14.133/2021 seria sancionada no dia 01/04/2021 mais parecia uma daquelas costumeiras pegadinhas do dia da mentira. Por sorte, não era. Publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a Lei nº 14.133/2021 surge como um verdadeiro Código Nacional de Contratações Públicas, isso porque unifica, em um único instrumento normativo, diversas regras constantes em diplomas legais e infralegais que serviam para regulamentar os procedimentos licitatórios e os contratos administrativos.

De todo modo, e embora se reconheçam seus méritos, para muitos administrativistas a nova Lei de Licitações deixou a desejar. Reproduz o mesmo DNA burocrático e demasiadamente formalista da Lei nº 8.666/93, e chega a soar, em alguns momentos, muito mais uma atualização da antiga Lei do que propriamente uma nova Lei de Licitações.

No que se refere aos meios alternativos de resolução de controvérsias, a nova Lei de Licitações dedicou o Capítulo XII ao tema, entre seus artigos 151 a 154. De maneira geral, não apresenta nenhuma grande inovação. Reproduz instrumentos tradicionais de autocomposição e heterocomposição no âmbito privado e já previstos em outras regulamentações administrativas. Ainda assim, é inegável o seu mérito ao positivar, enfim, uma cláusula geral autorizativa dos meios alternativos de resolução de controvérsias, deixando expressamente previsto que a administração pública pode valer-se desses mecanismos.

No seu artigo 151 a Lei nº 14.133/2021 menciona alguns dos meios alternativos de resolução de controvérsias que poderão ser utilizados:

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

Como se pode perceber, a Lei nº 14.133/2021 exemplificou os seguintes mecanismos de resolução de conflitos: a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas (dispute boards) e – tema deste breve artigo de opinião – a arbitragem. A grande questão é que sobre este último mecanismo, a arbitragem, a nova Lei de Licitações o previu de maneira genérica, sendo insuficiente em vários aspectos e perdendo a chance de regulamentar inúmeros pontos importantes.

A Lei nº 14.133/2021, no parágrafo único do artigo 151, no artigo 152 e no artigo 154, trata o tema da arbitragem nos seguintes termos:

Art. 151 […]

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.

Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade.

[…]

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes.

Da redação acima, conclui-se que a Lei nº 14.133/2021 enfrenta, em resumo, três temas atinentes à arbitragem no âmbito da Administração Pública: (i) a questão da arbitrabilidade objetiva e dos direitos disponíveis; (ii) o princípio da publicidade vinculado ao procedimento arbitral; e (iii) a necessidade de que a arbitragem seja de direito. Ocorre que se trata de previsões insuficientes para a procedimentalização desses aspectos. Como já adianta o título deste artigo, muito mais do que dizer, no que se refere ao tema da arbitragem, a Lei nº 14.133/2021 infelizmente se destaca por aquilo que silenciou.

Nesse ponto são válidas as reflexões realizadas por mim ao abordar a Nova Lei de Licitações, quando esta ainda era o Projeto de Lei nº 4253/2020 do Senado Federal. Naquela ocasião destaquei:

Apesar de o Projeto de Lei nº 4253/2020 trazer que as questões passíveis de serem resolvidas serão as que envolvem direitos patrimoniais disponíveis e, até mesmo, ilustrar algumas dessas situações, não apresenta qualquer definição mais específica do que deve ser considerado como um “direito disponível”. Da mesma forma, embora o Projeto de Lei nº 4253/2020 destaque que a arbitragem observará o princípio da publicidade, não apresenta qualquer indicativo de que maneira essa publicidade deve se dar na prática. O ponto envolvendo a escolha dos árbitros segue o mesmo caminho. Ainda que o projeto da nova lei de licitações apresente que precisam ser observados critérios “isonômicos”, “técnicos” e “transparentes”, não se tem qualquer explicação adicional do que o Legislador entende por um processo de escolha com essas características[1].

Sem qualquer pretensão de exaurir o tema, mas sim possibilitar discussões sobre o assunto, neste breve texto faz-se um exercício oposto ao usual: pontua-se abaixo não aquilo que a nova Lei de Licitações disse sobre a Arbitragem, mas sim o que ela não disse (mas deveria ter dito).

A Lei nº 14.133/2021 não especificou quais as matérias que se enquadram dentro da categoria de direitos disponíveis. Embora preveja no parágrafo único do seu artigo 151 que “Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações”, chegando a exemplificar algumas matérias passíveis de serem resolvidas pela via arbitral, essa exemplificação é insuficiente. Ao apresentar previsões genéricas, a Lei nº 14.133/2021 perde a chance de, se não colocar fim nelas, pelo menos diminuir em muito as controvérsias que se originam de discussões envolvendo a arbitrabilidade objetiva.

Mais do que isso, não é como se a nova Lei de Licitações surgisse em um cenário em que outras leis ou mesmo administrativistas estudiosos da arbitragem já não tivessem enfrentado o tema e, por sua vez, apresentado listas muito mais robustas com as matérias passíveis de serem arbitradas e que poderiam ser utilizadas como exemplo pela Lei nº 14.133/2021.

Em âmbito normativo, por exemplo, tem-se o Decreto Federal nº 10.025/2019, que no seu artigo 2º estabeleceu que, entre outras, consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis as que envolvam: (i) questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; (ii) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de parceria; e (iii) o inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes.

Em âmbito doutrinário, por sua vez, retira-se da obra Curso Prático de arbitragem e administração pública, dos autores Gustavo Justino de Oliveira e Felipe Faiwichow Estefam, outra lista com matérias que seriam passíveis de serem resolvidas por meio da arbitragem. Para os autores, seriam arbitráveis:

- os termos sacramentados no contrato administrativo, pelas cláusulas regulamentares que são aquelas que disciplinam o modo e a forma da prestação do serviço;

- as cláusulas econômico-financeiras e monetárias que são aquelas que tratam da equação econômico-financeira do contrato;

- as hipóteses em que se assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, pois dizem respeito ao aspecto econômico do contrato;

- as consequências patrimoniais advindas do uso das prerrogativas administrativas determinadas em cláusulas exorbitantes que afetem direitos do particular, especialmente as relacionadas ao dever de indenizar e recompor o equilíbrio econômico-financeiro.[2]

Como se pode observar, tanto o exemplo legislativo do Decreto Federal nº 10.025/2019, como o apresentado pelos autores supramencionados, trazem listas mais robustas, caminho que poderia ter sido adotado pela nova Lei de Licitações e que daria maior segurança jurídica ao instituto. Não foi, porém, o que aconteceu. Nesse ponto, a Lei nº 14.133/21 se omitiu.

Dando sequência à análise daquilo que a nova Lei de Licitações não disse, também se perdeu a oportunidade de procedimentalizar a aplicação do princípio da publicidade dos atos da Administração Pública vinculado ao instituto da arbitragem. Isso porque, há muito, quando se trata do princípio da publicidade no âmbito dos procedimentos arbitrais, a discussão deixou de ser sobre a necessidade da publicidade em arbitragens que envolvam a Administração Pública – é consenso que os processos arbitrais que envolvam ente estatal não podem ser sigilosos -, mas, sim, sobre como essa publicidade pode e deve se perfectibilizar na prática. Também sobre esse aspecto a Lei nº 14.133/21 deixa de se pronunciar.

A nova Lei de Licitações perde a oportunidade de responder uma série de questionamentos, tais como: (i) quais documentos do processo arbitral deverão ser públicos? (ii) quais atos do procedimento arbitral se submeteriam à exigência da publicidade? e, mais importante, (iii) as câmaras arbitrais e os seus regulamentos também devem ser públicos quando envolverem a Administração Pública? Igualmente nesse caso, tanto a doutrina, quanto leis anteriores, incluindo-se, regulamentos de câmaras, já enfrentaram essas discussões e poderiam ter servido de inspiração para a Lei nº 14.133/21.

Gustavo da Rocha Schmidt, em sua obra Arbitragem na Administração Pública traz à tona a discussão sobre aquele a quem compete o dever de publicidade, ou seja, se seria este um dever exclusivamente estatal ou uma previsão a ser seguida também pelos árbitros e entidades responsáveis por gerir o procedimento arbitral[3]. O autor informa que, no começo, o entendimento predominante era que esse dever de publicidade devia recair unicamente sobre o Poder Público, em razão de a câmara arbitral configurar-se como uma mera prestadora de serviços. No entanto, a partir das normativas mais recentes, como a da Lei nº 13.129/15, houve alteração desse cenário[4]. Atualmente, o entendimento é de que o Poder Público, árbitros e câmaras arbitrais devem trabalhar em conjunto para dar efetividade a essa transparência que é exigida em processos arbitrais que envolvam o Poder Público[5].

Atualmente também já se vislumbra o surgimento de previsões em decretos e regulamentos de câmaras que determinam como essas entidades devem se comportar em relação ao dever de publicidade. Em pesquisa realizada pelos já citados autores Gustavo Justino de Oliveira e Felipe Faiwichow Estefam, os pesquisadores levantaram que o Decreto nº 46.245/2018 do estado do Rio de Janeiro, no § 3º do seu artigo 13, estabelece que são públicas “as petições, os laudos periciais e as decisões dos árbitros de qualquer natureza”. Por sua vez, a Lei nº 19.477/2011 do estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja parte, determina em seu artigo 6º que a arbitragem deverá ser “instaurada mediante processo público”. Tem-se ainda a previsão do Decreto nº 10.025/2019, que prescreve, no inciso IV do seu artigo 3º, que “as informações sobre o processo de arbitragem serão públicas, ressalvadas aquelas necessárias à preservação de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislação brasileira”.[6] [7] [8]

Perfilhando os mesmos entendimentos acima, vários regulamentos de câmaras arbitrais brasileiras já trazem previsão para a publicidade efetivar-se na prática. A título de exemplo, citam-se os artigos 12.1, 12.2 e 12.3 da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB; a Resolução nº 3/2018 da Fiesp/Ciesp; e a Resolução Administrativa nº 15/2016 da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC[9].

Como se pode observar, a forma como a publicidade deve se dar nos procedimentos arbitrais envolvendo a Administração Pública ainda exige inúmeras regulamentações. É por essa razão que se destaca que a Lei nº 14.133/2021 falhou ao apresentar previsão tão superficial, e sem especificar a forma pela qual se deve perfectibilizar a publicidade na prática.

Igualmente, nada disse a Lei nº 14.133/21 sobre as Convenções Arbitrais. Temas como a escolha dos árbitros e das Câmaras arbitrais foram ignorados pela nova Lei. Embora todos esses assuntos sejam questões que estão intimamente ligadas à autonomia das partes, em um contexto de arbitragem com entes públicos, e muito em razão do dever de motivação dos atos administrativos, a nova Lei de Licitações perdeu a chance de apresentar, pelo menos, orientações sobre a forma como se deve dar a escolha dos árbitros e das câmaras arbitrais, o que inclusive traria maior segurança jurídica às partes.

Veja que também nesse caso não se trata de temas inéditos. O já citado Decreto Federal nº 10.025/2019 dedica todo o seu capítulo VII a abordar os critérios que devem ser levados em conta pela Administração ao definir a escolha da câmara arbitral[10], e já no capítulo seguinte (capítulo VIII) faz o mesmo quanto à escolha dos árbitros.[11]

A Doutrina também já enfrentou os assuntos acima.

Gustavo da Rocha Schmidt, tendo por base as previsões do Decreto nº 8.546/2015 e da Lei Mineira de Arbitragem, no que se refere à escolha de câmaras arbitrais pelos entes públicos, aborda a possibilidade de indicar parâmetros mínimos que devem ser observados nessa escolha. Lista o autor como critérios mínimos: (i) comprovação de prévia e efetiva experiência na gestão de procedimentos arbitrais; (ii) que a instituição arbitral possua a infraestrutura necessária para a gestão de procedimentos arbitrais, como sala de audiência com tecnologia e salas de apoio para testemunhas e peritos[12]. Por fim, relata como muito bem equilibrada a disciplina contida no artigo 14 do Decreto Estadual nº 46.245/2018 do estado do Rio de Janeiro:

DO CADASTRAMENTO DO ÓRGÃO ARBITRAL INSTITUCIONAL

Art. 14 – O órgão arbitral institucional, nacional ou estrangeiro, deverá ser previamente cadastrado junto ao Estado do Rio de Janeiro e atender aos seguintes requisitos:

I – disponibilidade de representação no Estado do Rio de Janeiro;

II – estar regularmente constituído há, pelo menos, cinco anos;

III – estar em regular funcionamento como instituição arbitral;

IV – ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de procedimentos arbitrais, com a comprovação na condução de, no mínimo, quinze arbitragens no ano calendário anterior ao cadastramento.

1º – Caberá à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro cadastrar os órgãos arbitrais institucionais, observados os requisitos previstos neste artigo.

2º – O cadastramento a que se refere o caput não se sujeita a prazo certo e determinado, podendo qualquer órgão arbitral institucional, a qualquer tempo, postular o seu cadastramento perante o Estado do Rio de Janeiro.

3º – Considera-se representação a existência de local apropriado, que funcione como protocolo para recebimento de peças e documentos da arbitragem.

4º – A disponibilidade da representação compreende o oferecimento, sem custo adicional para as partes, dos serviços operacionais necessários para o regular desenvolvimento da arbitragem, tais como local para realização de audiências, e secretariado.

Já Bruno Lopes Mega, ao abordar o assunto da escolha dos árbitros, inclusive comentando as leis existentes sobre o tema, destaca que:

alguns critérios objetivos podem orientar essa escolha, como fazem expressamente, por exemplo, os Estados de Minas Gerais e de Pernambuco, ao exigirem que o árbitro deve ‘deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato’ (art. 5º, II, da Lei nº 12.477/2011 de Minas Gerais e art. 4º, II da Lei nº 15.627/2015 de Pernambuco) e o Estado de São Paulo, ao exigir que, nas parcerias público-privadas, ‘os árbitros deverão ser escolhidos dentre os vinculados a instituições especializadas na matéria e de reconhecida idoneidade’ (art. 11, parágrafo único, da Lei nº 11.688/2004 do Estado de São Paulo)[13].

Prossegue o autor que, além dos critérios objetivos, deveriam ser incorporados critérios subjetivos, como o da imparcialidade e o da ausência de impedimentos, bem como o dispositivo para limitar a indicação a grupos de árbitros com certas características, como, segundo o exemplo do autor, o de ser professor universitário[14] ou profissional com alguma especialização naquele assunto que será arbitrado.

Como se pode ver, também no que tange à escolha das câmaras arbitrais e dos árbitros, havia muito a ser dito pela nova Lei de Licitações. Esta, contudo, ficou em silêncio.

Existe um ditado popular que diz que “o peixe morre pela boca”. Uma das interpretações desse ditado é que devemos ter cuidado com aquilo que falamos porque podemos acabar engolindo um anzol que nos lançaram. A nova Lei de Licitações, no que tange ao tema da arbitragem, não corre esse risco. Como pouco fala, é muito improvável que acabe engolindo qualquer anzol. O problema é que o silêncio foi tanto, que existe o risco de ela nem mesmo chegar a ser lançada no mar. Aguardemos os próximos capítulos!

[1] PREVE, Murillo. Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias. In: Joel de Menezes Niebuhr (org). (Org.). Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 1ª ed. Curitiba: Zênite, 2020, p. 130.

[2] OLIVEIRA, G. J. de; ESTEFAM, F. F. Curso prático de arbitragem e administração pública. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 61.

[3] ROCHA SCHMIDT, Gustavo. Arbitragem na Administração Pública. Curitiba, Juruá, 2018, p. 59.

[4] Idem, ibidem, p. 59-60.

[5] Trecho retirado de capítulo escrito por este mesmo autor na obra PREVE, Murillo. Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias. In: Joel de Menezes Niebuhr (org). Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 1ª ed. Curitiba: Zênite, 2020, p. 126-139.

[6] Informações retiradas de pesquisa realizada por: OLIVEIRA, G. J. de; ESTEFAM, F. F. Curso prático de arbitragem e administração pública. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 61.

[7] Sobre esse tema, ainda apresentam Gustavo Justino de Oliveira e Felipe Faiwichow Estefam que “Para evitar controvérsias acerca do grau de publicidade, é prudente que no início do processo arbitral seja determinado o que será publicado pela Administração, à luz do regime jurídico aplicável. Surgindo conflitos entre as partes quanto a tal tema, ante o princípio da competência-competência (art. 8º, parágrafo único, da LA) e o art. 13 da LA, a controvérsia deve ser resolvida pelo árbitro”. (OLIVEIRA, G. J. de; ESTEFAM, F. F. Curso prático de arbitragem e administração pública. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 61).

[8] Trecho extraído de capítulo escrito por este autor na obra PREVE, Murillo. Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias. In: Joel de Menezes Niebuhr (org). (Org.). Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 1ª ed. Curitiba: Zênite, 2020, p. 126-139.

[9] Idem.

[10] CAPÍTULO VII

DO CREDENCIAMENTO E DA ESCOLHA DA CÂMARA ARBITRAL

Art. 10. O credenciamento da câmara arbitral será realizado pela Advocacia-Geral da União e dependerá do atendimento aos seguintes requisitos mínimos:

I – estar em funcionamento regular como câmara arbitral há, no mínimo, três anos;

II – ter reconhecidas idoneidade, competência e experiência na condução de procedimentos arbitrais; e

III – possuir regulamento próprio, disponível em língua portuguesa.

- 1º O credenciamento de que trata o caput consiste em cadastro das câmaras arbitrais para eventual indicação futura em convenções de arbitragem e não caracteriza vínculo contratual entre o Poder Público e as câmaras arbitrais credenciadas.

- 2º A Advocacia-Geral da União disciplinará a forma de comprovação dos requisitos estabelecidos no caput e poderá estabelecer outros para o credenciamento das câmaras arbitrais.

Art. 11. A convenção de arbitragem poderá estipular que a indicação da câmara arbitral que administrará o procedimento arbitral será feita pelo contratado, dentre as câmaras credenciadas na forma prevista no art. 10.

- 1º A administração pública federal poderá, no prazo de quinze dias, manifestar objeção à câmara escolhida, hipótese em que a parte que solicitou a instauração da arbitragem indicará outra câmara credenciada, no prazo de quinze dias, contado da data da comunicação da objeção.

- 2º A indicação da câmara arbitral escolhida e a sua eventual objeção serão feitas por correspondência dirigida à outra parte, ainda que a cláusula compromissória estabeleça que esta escolha será promovida logo após a celebração do contrato de parceria.

- 3º A câmara arbitral indicada poderá ser substituída antes do início da arbitragem, desde que com a anuência de ambas as partes, independentemente da celebração de termo aditivo ao contrato de parceria.

[11] CAPÍTULO VIII

DA ESCOLHA DOS ÁRBITROS

Art. 12. Os árbitros serão escolhidos nos termos estabelecidos na convenção de arbitragem, observados os seguintes requisitos mínimos:

I – estar no gozo de plena capacidade civil;

II – deter conhecimento compatível com a natureza do litígio; e

III – não ter, com as partes ou com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem as hipóteses de impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto na Lei nº 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, ou outras situações de conflito de interesses previstas em lei ou reconhecidas em diretrizes internacionalmente aceitas ou nas regras da instituição arbitral escolhida.

Parágrafo único. O ingresso no País de árbitros e equipes de apoio residentes no exterior, exclusivamente para participação em audiências de procedimentos arbitrais com sede no País, é hipótese de visita de negócios, nos termos do disposto no § 3º do art. 29 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, respeitados os prazos de estada e as demais condições da legislação de imigração aplicável.

[12]ROCHA SCHMIDT, Gustavo. Arbitragem na Administração Pública. Curitiba, Juruá, 2018, p. 70-72.

[13] MEGAN, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública. Fundamentos Teóricos e Soluções Práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 220.

[14] Idem.

Read MoreO texto versa sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e os principais pontos que permeiam a dificuldade na sua aplicabilidade.

O advogado Gustavo Schiefler estreou, no último domingo (23/05/2021), na nova coluna do site Conjur: Público & Pragmático. O seu primeiro texto, intitulado “É recomendável aplicar a nova Lei de Licitações na pendência do PNCP?”, versa sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e os principais pontos que permeiam a dificuldade na sua aplicabilidade, oferecendo diretrizes e soluções aos impasses. Acesse em: https://www.conjur.com.br/2021-mai-23/publico-pragmatico-recomendavel-aplicar-lei-licitacoes-pendencia-pncp

A coluna Público & Pragmático recebe textos aos domingos e segue sob a curadoria do Prof. Gustavo Justino de Oliveira (USP e IDP).

Read MoreA exposição ocorreu no evento Judiciário Exponencial.

O advogado Gustavo Schiefler participou, hoje (13/5/2021), do evento Judiciário Exponencial, proferindo palestra sobre a contratação direta de Encomenda Tecnológica (art. 19, §2º-A, V, da Lei da Inovação). Em sua apresentação, Gustavo Schiefler enfatizou o potencial disruptivo desta modelagem contratual, vocacionada a resolver problemas concretos da Administração Pública que dependam de um desenvolvimento tecnológico ainda inexistente ou indisponível, em que exista risco tecnológico.

O advogado Gustavo Schiefler participou, hoje (13/5/2021), do evento Judiciário Exponencial, proferindo palestra sobre a contratação direta de Encomenda Tecnológica (art. 19, §2º-A, V, da Lei da Inovação). Em sua apresentação, Gustavo Schiefler enfatizou o potencial disruptivo desta modelagem contratual, vocacionada a resolver problemas concretos da Administração Pública que dependam de um desenvolvimento tecnológico ainda inexistente ou indisponível, em que exista risco tecnológico.

Contando com a participação de mais de 40 integrantes de Tribunais brasileiros, Schiefler destacou a existência de um importante precedente contratual, que pode servir como referência para novas contratações semelhantes: a encomenda tecnológica realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, para o desenvolvimento de um módulo integrante do PJe com inteligência artificial. Para quem se interessa pelo tema, Gustavo Schiefler recomendou a obra “Contratação de Inovação na Justiça – com os avanços do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação” (2020), da qual é autor de dois capítulos, onde trata não somente da Encomenda Tecnológica como também de outras formas de contratar tecnologia.

Participaram também do evento, como expositores, os Drs. Ademir Piccoli (organizador do Judiciário Exponencial), Nathália Domingues Oliveira Barbosa (assessora do NIT/UFMG), Thiago de Andrade Vieira (Diretor de Tecnologia da Informação do CNJ) e Rafael Bitencourt (Líder de Práticas de Contratação de Nuvem em Governo da AWS).

Read More