Os três pareceres consultivos elaborados pela Advocacia Geral da União (AGU) formulam uma análise jurídica da questão e indicam possíveis caminhos para a gestão dos contratos terceirizados.

Nesta quarta-feira (16 de junho de 2020), Victoria Magnani teve o artigo “Orientações da AGU sobre o tratamento e gestão dos contratos de terceirização durante a pandemia de Covid-19“, de sua autoria, publicado no blog da Zênite Informação, o qual pode ser visualizado neste link. Em razão da relevância do tema, vamos republicá-lo na íntegra, com a autorização da autora:

Orientações da AGU sobre o tratamento e gestão dos contratos de terceirização durante a pandemia de Covid-19.

Victoria Magnani[1]

Devido à situação excepcional vivida atualmente, em virtude da pandemia de covid-19, os órgãos da Administração Pública em geral vêm realizando uma série de mudanças e adaptações no sentido de migrar boa parte dos colaboradores para o regime de teletrabalho/home office, em um esforço para reduzir a taxa de contaminação pelo vírus Sars-Cov-19 (coronavírus).

Contudo, ressalta-se que as alternativas formuladas pelo Poder Público a fim de lidar com os impactos da pandemia foram pensadas com vistas a balizar a atuação de servidores, empregados públicos, estagiários e demais colaboradores que possuem vínculo direto com a Administração Pública, não tendo sido emitida, porém, orientação normativa central para esclarecer o tratamento que deve ser dado aos empregados terceirizados, os quais possuem vínculo jurídico contratual com as empresas contratadas pela Administração.

Essa situação levou administradores de todo o país a um cenário de incertezas e insegurança na tomada de decisões, o que, por sua vez, motivou a formulação de questionamentos com vistas a esclarecer o tratamento que deve ser dado aos contratos terceirizados no âmbito da Administração Pública. A Advocacia-Geral da União (AGU), nesse ínterim, publicou três pareceres consultivos sobre o assunto, formulando uma análise jurídica da questão e indicando possíveis caminhos para a gestão dos contratos terceirizados no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

Foram publicados o Parecer nº 106/2020, formulado pelo Departamento de Assuntos Jurídicos Internos (DAJI) da Secretaria Geral de Consultoria/AGU; o Parecer nº 63/2020, publicado pela Consultoria Jurídica junto à Controladoria Geral da União (CONJUR-CGU/AGU); e o Parecer nº 310/2020, elaborado pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação (CONJUR-MEC), vinculada à Consultoria Geral da União/AGU.

Destaca-se que as deliberações propostas pela Advocacia-Geral da União no contexto dos pareceres supracitados dizem respeito a medidas mitigadoras destinadas aos casos em que a Administração decide manter vigentes os contratos de prestação de serviços terceirizados, uma vez que não se exclui a eventual possibilidade de rescisão contratual unilateral pela Administração, por motivo de força maior, em especial nos casos em que esta for comprovadamente a medida mais benéfica aos interesses públicos.

Os pareceres em questão versam sobre diferentes aspectos e reflexos contratuais decorrentes dos impactos da covid-19 nos contratos firmados pela Administração com empresas prestadoras de serviços terceirizados e, devido ao fato de terem sido formulados por órgãos consultivos diversos, alguns questionamentos se repetem, motivo pelo qual será feita uma análise conjunta das orientações enunciadas em cada parecer.

É possível a substituição dos empregados terceirizados que integram grupos de risco?

Sim. Primeiramente, destaca-se que são enquadrados como pertencentes aos grupos de risco, segundo o Ministério da Saúde, pessoas acima de 60 anos, portadores de doenças cardiovasculares ou respiratórias, diabéticos, portadores de doença neurológica ou renal, bem como pessoas que tenham comorbidades tais quais imunodepressão, obesidade, asma e puérperas[2].

No âmbito do Parecer nº 106/2020[3], a Secretaria-Geral de Administração, através da Nota Técnica n. 35/2020/CLOG/SGA/AGU, formulou questionamento acerca da possibilidade de exigir que as empresas contratadas pela Administração façam a substituição de empregados terceirizados que estejam enquadrados nos chamados grupos de risco. A conclusão exposta no parecer elaborado pelo Departamento de Assuntos Jurídicos Internos (DAJI) da Secretaria Geral de Consultoria/AGU foi no sentido de que é possível à Administração, sim, proceder a tal exigência.

Isso porque, apesar de haver vedação ao direcionamento na contratação de terceirizados para trabalhar nas empresas contratadas (vide art. 5º, inciso III da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional), tem-se que, em virtude da excepcionalidade e gravidade da situação atual, não parece ilegal a tentativa de negociar com a empresa o remanejamento das pessoas enquadradas nos grupos de risco para atividades dentro da própria empresa terceirizada, ou que possam ser executadas de modo remoto, destinando pessoas menos vulneráveis às atividades que exijam exclusivamente execução presencial.

Ademais, o parecer ressaltou que o próprio portal de compras do Governo Federal[4] já recomendou o levantamento dos empregados pertencentes aos grupos de risco para a avaliação da necessidade de suspensão ou substituição temporária na prestação de serviços por esses terceirizados, nos termos das “Recomendações Covid-19 – Contratos de prestação de serviços terceirizados”, que orientam a aplicação por analogia da Nota Técnica nº 66/2018- Delog/Seges/MP para o contexto de pandemia.

O Parecer nº 310/2020[5], por sua vez, endossa esse entendimento, citando, inclusive, o mesmo art. 3º das “Recomendações Covid-19 – Contratos de prestação de serviços terceirizados”. Segundo a manifestação, que orienta o afastamento dos prestadores de serviço terceirizados que se encontram no “grupo de risco”, será aplicado o art. 3º da Lei nº 13.979/2020, que estabelece que “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: (…) “§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo”.

Logo, a área de recursos humanos pode conceder falta justificada nesta hipótese, assim como os encarregados dos contratos de terceirização podem fazer uso de tais medidas. A verificação de pertencimento do empregado terceirizado ao grupo de risco, por sua vez, caberá à própria empresa terceirizada que, tão logo encaminhada a autodeclaração de pertencimento feita pelo empregado, avaliará caso a caso se o trabalhador em questão faz jus à liberação, por estar este incluído no grupo de risco.

O parecer ressaltou, ainda, que não cabe à Administração esse encargo, em razão de não ser ela a empregadora, mas, sim, a tomadora do serviço. Caberá à Administração tão somente solicitar à empresa contratada relatório sobre os empregados afastados, identificando a motivação e o período de afastamento respectivo, que deverá ser acordado entre a Administração Pública e a empresa, em virtude da instabilidade vivenciada.

É possível inserir os terceirizados em trabalho remoto?

Sim. Acerca da viabilidade de inserção dos empregados terceirizados em trabalho remoto, todos os pareceres emitidos pela Advocacia-Geral da União se mostraram favoráveis à tal alternativa, desde que verificada a possibilidade de realização das atividades em regime de teletrabalho.

Nos termos do Parecer nº 106/2020, a Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, que traz orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, estabelece, em seu art. 6º-A, as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública, bem como, no art. 7º, que “Caberá ao Ministro de Estado ou à autoridade máxima da entidade, em conjunto com o dirigente de gestão de pessoas, assegurar a preservação e funcionamento das atividades administrativas e dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, utilizando com razoabilidade os instrumentos previstos nos art. 6º-A e art. 6º-B, a fim de assegurar a continuidade da prestação do serviço público”.

Segundo o parecer, apesar de a referida Instrução Normativa ter sido expedida para os servidores com vínculo direto com a Administração Pública, não há qualquer razoabilidade em desvincular os serviços terceirizados da prestação efetiva do serviço público. Assim, tendo em vista o contexto atual, a AGU manifestou-se no sentido de que o art. 7º da Instrução Normativa nº 21 autoriza o Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União a, em caráter excepcional e temporário, visando assegurar a continuidade de prestação do serviço público, adotar as medidas gerais de prevenção, cautela e redução da transmissibilidade previstas nos arts. 6º-A e B da referida IN, consistentes na adoção de regime de jornada em turnos alternados de revezamento ou em trabalho remoto, para aqueles terceirizados que exerçam atividades compatíveis com esta modalidade.

Por sua vez, o Parecer nº 63/2020[6] concluiu que, respeitados os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, bem como da eficiência, há possibilidade de ajustar o acompanhamento dos contratos terceirizados para viabilizar a execução desses contratos de forma remota. Portanto, ante a excepcionalidade da pandemia, o órgão em questão sustenta a viabilidade de se orientar a maneira de execução dos contratos terceirizados, de forma a permitir sua execução remota. Isso, contudo, deverá ser feito por meio da avaliação de pertinência, e com base na singularidade de cada atividade prestada, nos termos das já mencionadas “Recomendações Covid-19 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados”.

Ademais, o Parecer nº 310/2020 também posicionou-se no sentido de que é possível o trabalho remoto por parte dos empregados terceirizados, assinalando, porém, que serão necessários ajustes na relação trabalhista em questão, devendo ser avaliado pela Administração juntamente com a empresa contratada quais atividades poderão ser exercidas por meio do teletrabalho.

Quais os reflexos salariais decorrentes da “suspensão” de contratos terceirizados e da inserção de trabalhadores em regime de teletrabalho?

Quanto aos reflexos salariais advindos da suspensão dos contratos de trabalho com os empregados terceirizados, o Parecer nº 310/2020 assinala que, no caso do terceirizado que integra grupo de risco, trata-se em verdade de hipótese de interrupção do contrato de trabalho, uma vez que há contagem do tempo de serviço, bem como manutenção dos encargos trabalhistas devidos pelo empregador, visto que os efeitos da interrupção irão atingir apenas a cláusula de prestação obreira de serviços, mantidas em vigência as demais cláusulas contratuais. Nesse caso, não se presta trabalho, tampouco se fica à disposição, mas se computa o tempo de serviço e paga-se o salário.

No âmbito do Parecer nº 106/2020 foi exarado entendimento semelhante, destacando que, conforme recomendação constante do portal de compras governamentais, é possível suspender/reduzir o efetivo de terceirizados, nos termos da Nota Técnica nº 66/2018- Delog/Seges/MP, sendo tal redução ou suspensão, contudo, efetuada sem prejuízo da remuneração. Nesse sentido, as únicas parcelas cujo pagamento pode deixar de ser efetivado são as referentes ao auxílio-alimentação e ao vale-transporte dos dias não trabalhados efetivamente.

É possível a manutenção do pagamento do benefício de vale-transporte e auxílio-alimentação para os terceirizados inseridos em regime de teletrabalho?

Para os terceirizados inseridos em regime de teletrabalho/home office, por sua vez, o Parecer nº 310/2020 dispõe que serão descontadas apenas as parcelas referentes ao vale-transporte, visto que não há custo com deslocamento a ser ressarcido ao empregado. Isso porque, nos termos da Lei nº 7.619/1987, o vale-transporte será concedido “para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa”, não havendo que se falar em pagamento desta verba no caso de ausência de deslocamento por parte do empregado terceirizado.

Quanto ao vale-alimentação e vale-refeição, uma vez que não há obrigação legal ao fornecimento de nenhum dos dois benefícios, sendo a sua concessão uma liberalidade do empregador, o terceirizado afastado poderá continuar a receber ou ter seu benefício reduzido/cessado, a depender do que estiver previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Destaca-se que, regra geral, os valores despendidos a título de vale-alimentação ou vale-refeição possuem natureza salarial, motivo pelo qual deve ser mantido seu pagamento em caso de execução de trabalho remoto por parte dos terceirizados.

Por fim, o Parecer nº 63/2020 se manifestou pela viabilidade jurídica de recebimento do benefício de vale-alimentação pelos colaboradores que estejam inseridos em trabalho remoto, uma vez que a prestação do serviço do terceirizado permanece ocorrendo, apenas se dá de forma remota. Nesse sentido, o terceirizado deve receber o que determina a convenção trabalhista firmada pelo sindicato da categoria, ou, caso não haja estipulação específica em convenção de trabalho, mas a empresa ofereça espontaneamente o benefício para todos os seus empregados, cabe a ela manter os benefícios mesmo que em trabalho remoto. Quanto ao vale-transporte, porém, a conclusão foi no sentido de que é incabível, visto que não há deslocamento do trabalhador em questão que enseje o pagamento da benesse.

De quem é a responsabilidade pela gestão contratual?

Do particular contratado pela Administração. Quanto à gestão do contrato, o Parecer nº 63/2020 apresentou conclusão no sentido de que cabe à Administração Pública orientar a sua execução, nos termos dos do §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, cabendo ao particular, contudo, a execução propriamente dita da gestão do trabalho remoto por parte dos terceirizados, sob pena de ocorrer indevida assunção por parte da Administração da relação trabalhista entre a empresa terceirizada e seus colaboradores. Dessa forma, a gestão efetiva do trabalho remoto deve ser realizada pelo encarregado dos contratos, e não pela Administração, no intuito de não configurar a gestão direta contratual por parte desta.

É possível realizar ajustes contratuais sem a devida formalização dos termos aditivos?

Sim. No que tange à formalização dos ajustes contratuais necessários para permitir a execução do teletrabalho pelos empregados terceirizados, o parecer aduziu, ainda, acerca da possibilidade de que sejam encaminhados às empresas comunicados de ajustes contratuais, mediante justificativa no bojo do processo administrativo que evidencie o interesse público envolvido na alteração contratual, ressaltando que as alterações que gerem economicidade e melhoria na gestão e alocação de recursos não caracterizam ingerência, tendo em vista o interesse público em se evitar gastos indiretos à Administração.

O Parecer nº 106/2020, na mesma linha, apresentou conclusão no sentido de que, tendo em vista a situação excepcionalíssima e emergencial enfrentada, caso não haja tempo hábil para a formalização do termo aditivo contratual sem ampliação do risco a vidas humanas, a área competente deve juntar a devida justificativa de impossibilidade ao processo administrativo. Contudo, uma vez que a suspensão/redução constitui modificação das cláusulas contratuais, nos termos da Nota Técnica nº 66 – 2018 – Delog/Seges/MP, impõe-se a posterior formalização em termo aditivo.

A empresa prestadora de serviços terceirizados tem direito ao reequilíbrio financeiro do contrato?

Nos termos do Parecer nº 106/2020, havendo negativa da empresa quanto à determinação de suspensão/redução dos contratos por conta de questões econômico-financeiras (por exemplo, sob a alegação de que a planilha de formação de preços somente contém previsão de afastamentos legais), esta pode ter direito ao reequilíbrio financeiro do contrato. Se, comprovados, in casu, os requisitos legais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro fundada na ocorrência de álea extraordinária, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, e da Orientação Normativa nº 22/2009, da AGU, assistirá tal direito à empresa.

O Parecer nº 310/2020 apresentou posição semelhante, frisando que, uma vez comprovado o atendimento aos requisitos legais para cada hipótese de recomposição da equação econômico-financeira contratual, quais sejam, reajuste, revisão ou repactuação, assistirá tal direito à empresa terceirizada ou à própria Administração, salientando, porém, que não há como ser feita análise jurídica geral sobre a presença dos pressupostos para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato administrativo, a qual deverá ser feita pela Administração em cada contrato que tenha mão de obra terceirizada, respeitadas as singularidades de cada caso.

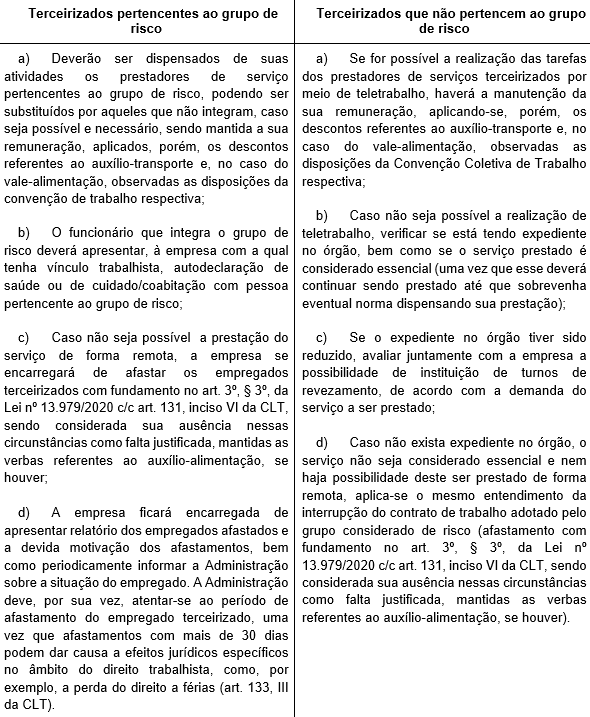

Qual o procedimento a ser adotado para os terceirizados que se enquadram em algum grupo de risco e para aqueles que não integram grupos de risco?

Sintetizando a diferenciação de tratamento entre os empregados terceirizados que integram algum grupo de risco e aqueles que não integram, o Parecer nº 310/2020 trouxe as seguintes conclusões:

[1] Graduanda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente cursando a oitava fase. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET Direito UFSC de 2017 a 2019, e atualmente desenvolve pesquisa de iniciação científica no campo do Direito Ambiental do Trabalho como bolsista voluntária do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC UFSC.

[2] Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46764-coronavirus-43-079-casos-e-2-741-mortes. Acesso em 12 jun. 2020.

[3] Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/covid19/Parecer-DAJI-terceirizados.pdf.pdf.pdf. Acesso em 12 jun. 2020.

[4] Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1264-recomendcoes-covid-19-terceirizados. Acesso em 12 jun. 2020.

[5] Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/covid19/Parecer-Consulta-SAA-Liberao-dos-Terceirizados.pdf. Acesso em 14 jun. 2020.

[6] Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/covid19/Parecer-63—COVID-19.pdf. Acesso em 14 jun. 2020.

Read More

Mesmo no caso de reconhecimento de vício que impeça o Congresso Nacional de apreciar o seu mérito, isso deve ser feito sempre de forma colegiada, e nunca por meio da atuação individualizada do Presidente do Congresso Nacional.

Eduardo de Carvalho Rêgo[1]

Eduardo de Carvalho Rêgo[1]

Matheus Lopes Dezan[2]

No último dia 12 de junho, o Presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, devolveu à Presidência da República a Medida Provisória n° 979/2020, que conferiu ao Ministro da Educação a prerrogativa de nomear livremente, em caráter pro tempore, os Reitores de instituições do Sistema Federal de Ensino, pelo período em que durar a pandemia da Covid-19. A MP em questão relativizou a norma anteriormente em vigor, que limitava a escolha, a ser sempre realizada pelo Presidente da República, aos nomes constantes em listas tríplices elaboradas pelos colegiados máximos de cada instituição.

Ao justificar a sua decisão, o Senador Alcolumbre publicou mensagem na rede social twitter, destacando que o texto da MP nº 979/2020 violaria os princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades (art. 207 da Constituição Federal), de modo que não mereceria ser processado pelo Congresso Nacional mediante o rito previsto no art. 62, CF.

De fato, o texto enviado pela Presidência da República possuía problemas no que se refere à democracia universitária. Porém, a devolução de medidas provisórias à Presidência da República não está contemplada no aludido art. 62. Ao contrário, a Constituição é explícita no sentido de conferir eficácia ao ato normativo editado monocraticamente pelo Presidente da República desde a sua origem, exceto se não forem convertidos em lei no devido prazo e desde que o Congresso Nacional edite decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas deles decorrentes (§ 3º c/c § 11 do art. 62 da CF).

Há ainda uma outra possibilidade de “rejeição” preliminar de medidas provisórias, isto é, sem a análise do seu mérito. O § 5º do art. 62 determina que “A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais”. Tal regra deve ser lida em conjunto com a previsão constante no § 9º do mesmo art. 62: “Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional”.

A regulamentação de tais dispositivos está contemplada na Resolução nº 01/2002, do Congresso Nacional, que “Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências”.

No art. 2º, a Resolução determina que, após a publicação de medida provisória, a primeira providência a ser tomada pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional é a designação de comissão mista para emitir parecer sobre ela. E, no art. 8º, resta claro que, preliminarmente ao exame de mérito da MP (do qual trata o § 5º do art. 62 da CF), os Plenários do Senado e da Câmara dos Deputados deverão empreender análise sobre “o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária […] para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito”.

Ou seja: mesmo no caso de rejeição preliminar de medida provisória, isto é, do reconhecimento de vício que impeça o Congresso Nacional de apreciar o seu mérito, isso deve ser feito sempre de forma colegiada, e nunca por meio da atuação individualizada do Presidente do Congresso Nacional.

No caso da devolução da Medida Provisória nº 979/2020, não houve rejeição preliminar (portanto, sem análise de mérito) por parte dos Plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. Houve, ao contrário, uma iniciativa pessoal do Presidente do Congresso Nacional e com base em análise de mérito, já que ficou assentado por ele a ofensa ao art. 207 da Constituição Federal.

Ao fundamentar a devolução, o Presidente do Congresso Nacional fez alusão ao art. 48, II e XI, do Regimento Interno do Senado, que assim dispõem:

Art. 48. Ao Presidente compete:

[…]

II – velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores;

[…]

XI – impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis, ou a este Regimento, ressalvado ao autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;

Com fulcro nos mesmos dispositivos, o expediente da devolução de Medida Provisória já havia sido utilizado por outros Presidentes do Congresso Nacional. O Senador José Ignácio Ferreira devolveu a MP nº 33/1989, que dispensava servidores e que extinguia cargos públicos, ao Presidente José Sarney. A justificativa utilizada pelo Presidente do Congresso Nacional foi a de que a normatização da matéria em comento era de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, de modo a não incidir o mandamento constitucional de apreciação pelo Poder Legislativo.

Na sequência, o Senador Garibaldi Alves Filho devolveu à Presidência da República a MP n° 446/2008, que “Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de contribuição para a seguridade social, e dá outras providências”. Na ocasião, o Senador alegou que era inconstitucional a MP por não atender aos requisitos fundamentais de relevância e de urgência.

Mais recentemente, o Senador Renan Calheiros devolveu a MP n° 669/2015 à Presidente Dilma Rousseff. Sua motivação foi um suposto abuso, por parte do Poder Executivo, de edição de medidas provisórias sem relevância e urgência. Conforme deixou salientado em manifestação posterior, a edição de MPs deve ser medida excepcional e de uso comedido.

No ano passado, mais precisamente em junho de 2019, o próprio Senador Alcolumbre já havia devolvido ao Presidente da República parte da MP nº 886/2019, também com base nos incisos II e XI do art. 48 do Regimento Interno do Senado.

Embora engenhosa, a interpretação adotada pelo atual Presidente do Congresso Nacional, sobretudo no que se refere ao inciso XI do art. 48 do Regimento Interno do Senado, parece colidir frontalmente com a Constituição Federal, por duas razões: (i) trata as medidas provisórias como meras proposições legislativas; e (ii) cria a extravagante possibilidade de um controle abstrato de constitucionalidade simplificado e não previsto na Constituição Federal.

No que diz respeito à primeira razão, convém destacar que as medidas provisórias são instrumentos com força de lei postos à disposição do Presidente da República para tratar de matérias relevantes e urgentes, que não podem aguardar o desenrolar do processo legislativo ordinário. Em certo sentido, a edição de medidas provisórias é uma prerrogativa do Presidente da República, que, em casos excepcionais, exerce temporariamente a função legislativa no lugar do Congresso Nacional.

Por ser assim, é equivocado interpretar as medidas provisórias como meras proposições legislativas, eis que estas não possuem força de lei. A medida provisória, como dito, é lei para todos os efeitos, somente podendo ser rejeitada nas hipóteses previstas no art. 62 da Constituição Federal. E, ainda assim, há hipóteses em que a sua rejeição não significa a sua invalidade desde a origem, nos termos do § 11 do art. 62 da CF: “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.

Quanto à segunda razão, que decorre do equívoco interpretativo acima mencionado, destaca-se a possível usurpação do exercício do controle abstrato de constitucionalidade, cuja competência, na hipótese, seria exclusivamente do Supremo Tribunal Federal.

Como dito, as medidas provisórias editadas pelo Presidente da República possuem força de lei (art. 62, caput, CF). Sendo assim, o método adequado para a sua impugnação é a ação direta de inconstitucionalidade, prevista no art. 102, I, a, da Constituição Federal: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”.

Na prática, ao devolver a MP nº 979/2020 à Presidência da República, o Presidente do Congresso Nacional encampou nova modalidade de controle abstrato de constitucionalidade, não judicial (eis que exercida pelo Parlamento), simplificada (uma vez que veiculada por meio de ato declaratório com apenas um parágrafo) e monocrática (assinada pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional).

E, uma vez que o Presidente da República optou por revogar o ato normativo após a sua devolução pelo Presidente do Congresso Nacional, retirou-se do Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre a interpretação constitucional da MP nº 979/2020, o que seria de direito.

Agora, dado que o tema foi aparentemente superado, paira no ar a sensação de que tudo foi resolvido no âmbito da política e não necessariamente no âmbito do Direito. Dadas as inconstitucionalidades presentes no texto da MP nº 979/2020, perdeu-se a oportunidade de ver o Supremo Tribunal Federal fixar o entendimento sobre a autonomia e a gestão democrática das universidades, no exercício de sua competência constitucional de guarda da Constituição.

No fim das contas, não deixa de ser irônico que, com vistas ao combate de um ato notoriamente antidemocrático e inconstitucional, o Presidente do Congresso Nacional tenha atuado por meio de expediente eivado dos mesmos vícios, isto é, igualmente antidemocrático e inconstitucional.

[1] Eduardo de Carvalho Rêgo – Advogado. Coordenador das Unidades de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral no Escritório Schiefler Advocacia (www.schiefler.adv.br). Doutor em Direito, Política e Sociedade e Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

[2] Matheus Lopes Dezan – Estagiário de Direito no Escritório Schiefler Advocacia (www.schiefler.adv.br). Bacharelando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Membro do “Laboratório de Políticas Públicas e Internet” (LAPIN). Membro do Grupo de Pesquisa “Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial” (DRIA). Membro do Grupo de Pesquisa “Bioethik: estudos em bioética” (UFES).

Read MoreEm duas situações, os servidores temporários também farão jus aos direitos garantidos para os servidores efetivos: nas hipóteses em que há previsão legal e/ou contratual ou em caso de desvirtuamento da contratação temporária.

Eduardo Schiefler[1]

Marcelo John Cota de Araújo Filho[2]

Em maio de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o Tema 551 da repercussão geral e fixou a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

A fixação da tese se deu por maioria, nos termos do voto elaborado pelo Ministro Alexandre de Moraes. O tema trata sobre a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional da Administração Pública. Em outras palavras, servidores públicos temporários.

A distinção entre servidores públicos efetivos e servidores públicos temporários é importante para se determinar a gama de direitos que cada um dos grupos faz jus, uma vez que o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal[3] indica um rol de direitos trabalhistas (artigo 7º da CF/88) inerentes aos servidores ocupantes de cargo público efetivo, que ingressaram por meio de concurso público.

Contudo, é preciso destacar que a contratação de pessoas para a execução de serviços de caráter temporário ou de natureza técnica especializada é uma faculdade concedida à Administração Pública pela própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX[4]. Ou seja, nem sempre a Administração Pública contratará indivíduo por meio de concurso público, podendo, nos casos em que a necessidade não é permanente – mas temporária –, fazer uso da faculdade que a Constituição lhe conferiu para contratar mão de obra por tempo determinado.

Acontece que a contratação por tempo determinado, realizada com base nessas circunstâncias (atender necessidade temporária de excepcional interesse público), não investe o contratado de cargo público, o que não lhe garante automaticamente o gozo aos direitos previstos no artigo 7º e garantidos pelo § 3º do artigo 39, ambos da Constituição Federal.

Apesar disso, é necessário ressaltar que essa faculdade não pode ser utilizada como um mecanismo para que a Administração Pública negligencie os direitos dos trabalhadores vinculados a ela. Nesse sentido, contratar alguém sob a justificativa de interesse excepcional e realizar sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações constitui-se como um desvirtuamento da contratação temporária, não sendo possível utilizar esse argumento como supedâneo para negar direito a benefícios como o décimo terceiro e férias.

Inclusive, é importante salientar que o desvirtuamento da contratação temporária, como é o caso da renovação sucessiva de contratos temporários, também configura burla ao dever de realizar concurso público, insculpido no artigo 37, inciso II, da CF/88[5]. Nessa ocasião, os candidatos aprovados em concurso público para esses cargos que estão sendo ocupados indevidamente por temporários passam a ter direito subjetivo à nomeação, ainda que tenham sido aprovados para o cadastro de reserva.

De toda forma, voltando-se ao tema julgado pelo STF, o caso concreto analisado pelo Tribunal, para fixar a tese de repercussão geral, trata de uma servidora temporária que ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Minas Gerais, alegando ter sido contratada para a função de Agente da Administração e ter exercido serviços no período entre dezembro de 2003 e março de 2009, sem nunca ter recebido 13º salário ou férias remuneradas. Ocorre que a contratação da profissional se deu por meio de contratos consecutivos e semestrais. Ou seja, após a contratação inicial fundada numa necessidade temporária e de excepcional interesse público, ocorreram prorrogações contratuais sucessivas a cada 6 meses por mais de 5 anos.

A conclusão, conforme se depreende da tese apresentada no voto do Ministro Alexandre de Moraes, é de que servidores temporários não fazem jus aos direitos garantidos para os servidores efetivos, porém, excepcionalmente em duas situações, os servidores temporários também farão jus: nas hipóteses em que há previsão legal e/ou contratual ou em caso de desvirtuamento da contratação temporária.

Dessa forma, destaca-se que os direitos reservados aos servidores públicos efetivos não são estendidos aos servidores temporários, a menos que tais direitos sejam reconhecidos por lei ou no instrumento contratual que institui o vínculo temporário, ou ainda que a contratação temporária seja desvirtuada em decorrência de sucessivas renovações ou prorrogações contratuais.

[1] Advogado no escritório Schiefler Advocacia. Mestrando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Integrante do Grupo de Estudos em Direito Público (GEDIP/UFSC). Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial (DRIA.UnB). Autor do livro “Processo Administrativo Eletrônico” (2019) e de artigos acadêmicos, especialmente na área de Direito Administrativo e Tecnologia.

[2] Graduando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atualmente cursando o sexto período. Foi assessor de presidência e consultor de Negócios da Magna Empresa Júnior, além de representante discente do Conselho da Faculdade de Direito (CONFADIR) da UFU.

[3] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. […]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

[4] Art. 37. […] IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

[5] Art. 37. […] II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Read MoreA Administração Pública deve pagar pelos serviços prestados por empresa contratada, mesmo em caso de extrapolação do objeto contratual, nas hipóteses em que, no momento da execução, havia consentimento da Administração.

A Administração deve pagar por serviços prestados, mesmo em caso de extrapolação do objeto contratual.

A Administração deve pagar por serviços prestados, mesmo em caso de extrapolação do objeto contratual.

Nesta quarta-feira (03/06/2020), a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu, por unanimidade, que a Administração Pública deve pagar pelos serviços prestados por empresa contratada, mesmo em caso de extrapolação do objeto contratual, nas hipóteses em que, no momento da execução, havia consentimento da Administração.

No caso concreto, deu-se provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que havia julgado improcedente a pretensão de empresa contratada de receber a devida contraprestação por serviços que, segundo a Administração, não estavam previstos em contrato, mas que foram solicitados e autorizados à época da execução contratual. No acórdão, consignou-se que “embora prestado o serviço sem a observância das cláusulas contidas no Contrato Administrativo, bem como fora do seu objeto, sem irresignação oportuna da sociedade de economia mista contratada, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.”[1].

O acórdão prolatado pelo TJDFT segue entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que a ausência de contraprestação, pela Administração Pública, aos serviços prestados por empresa contratada, ainda que eventualmente em extrapolação do objeto contratual, configura enriquecimento sem causa. Ou seja, trata-se de uma prática ilícita, passível de ser corrigida pelo Poder Judiciário em favor dos particulares que executam serviços ou fornecem bens em favor do Poder público.

O precedente do TJDFT reconheceu o princípio geral de direito que determina a vedação ao enriquecimento sem causa, norma jurídica que inspirou a regra prevista no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que possui o seguinte teor:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão jurisdicional responsável por uniformizar os entendimentos das decisões judiciais de todo o Brasil, no que toca à interpretação da legislação federal, também reconhece como devida a contraprestação aos serviços realizados em favor da Administração, mesmo em caso de nulidade do contrato. Trata-se também de um desdobramento da vedação à invocação da própria torpeza em benefício da Administração[2].

Para o advogado Eduardo Schiefler, que atuou na causa julgada pelo TJDFT, o dever de ressarcir a empresa contratada persistiria mesmo se não houvesse o consentimento formal da Administração, bastando que não se opusesse à sua prestação, nos termos da jurisprudência sobre o assunto.

É de se observar, portanto, que o ordenamento jurídico protege as empresas contratadas que prestaram serviços à Administração Pública, garantindo-lhes o direito a pagamento mesmo nas hipóteses em que a realização destes serviços não respeitou as cláusulas ou fugiu ao escopo do contrato administrativo, ou até mesmo nos casos em que a Administração não consentiu formalmente para a prestação das atividades.

[1] TJDFT, Apelação Cível nº 0709122-43.2018.8.07.0018. Relator Desembargador Eustaquio de Castro, 8ª Turma. Julgado em 03/06/2020.

[2] STJ, REsp 1365600/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019.

Read MoreA exegese da Justiça Eleitoral gaúcha sobre o art. 73, § 10, da Lei das Eleições.

Eduardo de Carvalho Rêgo[1]

Em 20 de maio de 2020, foi publicada, no Município de Porto Alegre/RS, a Lei Complementar nº 882/2020, que “Estabelece a isenção, para as competências de abril, maio e junho de 2020, das tarifas de água e esgoto aos consumidores beneficiados pela tarifa social que se enquadrem no disposto pelos incs. I e II do art. 37 da Lei Complementar nº 170, de 31 de dezembro de 1987, e alterações posteriores”. De acordo com o Prefeito Nelson Marchezan Júnior, “A medida foi adotada para auxiliar as pessoas de baixa renda, possibilitando que elas tenham mais recursos para enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19”.[2]

A oportuna medida de atenuação dos efeitos da pandemia sobre a população mais carente do Município de Porto Alegre vem na mesma linha do auxílio emergencial, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos e desempregados. Porém, ao contrário do Governo Federal, que está no segundo ano da atual Administração, a Prefeitura de Porto Alegre, por vivenciar o último ano do mandato do Chefe do Executivo Municipal, teve de lidar com a vedação constante no art. 73, § 10, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública em ano eleitoral, excetuados os casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

Em que pese a existência do Decreto Municipal nº 20.534, de 31 de março de 2020, que “Decreta o estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Porto Alegre”, o Prefeito entendeu por bem formalizar consulta ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), questionando sobre a possibilidade de o Município conceder as isenções tarifárias pretendidas, uma vez que 2020 é ano de eleições municipais.

A resposta do TRE/RS, formalizada mediante manifestação de seu Tribunal Pleno, veio no sentido de reconhecer a pandemia da Covid-19 enquanto ensejadora de estado de “calamidade pública”, tal como previsto no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, a autorizar o administrador público a distribuir gratuitamente bens e serviços em ano eleitoral. Contudo, o órgão julgador advertiu que “é necessário observar que o administrador público, mesmo em face de situação de calamidade, está adstrito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do comando do art. 37 da Constituição Federal, sem que possa fazer uso da distribuição gratuita de bens e valores com caráter eleitoreiro ou como forma de promoção pessoal”.[3]

Em síntese, resta clara a mensagem passada pela Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul: medidas financeiras de apoio aos mais necessitados em meio à pandemia da Covid-19 são bem-vindas, desde que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios seja realizada mediante a adoção de critérios objetivos para estabelecer os beneficiários e, ademais, que não venha acompanhada de promoção pessoal de agente público. Tal exegese, aliás, está em consonância com os princípios constitucionais previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, que devem sempre ser levados em consideração na análise das exceções às condutas vedadas previstas na Lei das Eleições.

Eduardo de Carvalho Rêgo – Advogado. Coordenador das Unidades de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral no Escritório Schiefler Advocacia (www.schiefler.adv.br). Doutor em Direito, Política e Sociedade e Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

[1] Advogado. Coordenador das Unidades de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral no Escritório Schiefler Advocacia (www.schiefler.adv.br). Doutor em Direito, Política e Sociedade e Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

[2] Disponível em: https://prefeitura.poa.br/gp/noticias/prefeitura-isenta-consumidores-carentes-do-pagamento-da-tarifa-de-agua-e-esgoto. Acesso em 01/06/2020.

[3] TRE/RS. Consulta nº 0600098-44.2020.6.21.0000, de Porto Alegre. Relator: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Data: 11/05/2020.

Read MoreDevido ao momento de excepcionalidade no qual nos encontramos, seria possível flexibilizar certas exigências, outrora impreteríveis, em virtude do interesse público?

Covid-19 e a Contratação de Médicos Graduados no Exterior

Covid-19 e a Contratação de Médicos Graduados no Exterior

Victoria Magnani de Oliveira Nogueira[1]

Vive-se, atualmente, momento verdadeiramente atípico. A pandemia da Covid-19 vem revolucionando a vida cotidiana em muitos sentidos, que vão desde mudanças de caráter econômico à própria forma de relacionar-se. Com o mundo jurídico o cenário não poderia ser outro: observa-se que o Judiciário brasileiro vem, cada vez mais, atuando em demandas diretamente relacionadas com os impactos da Covid-19, dentre os mais diversos ramos do direito.

Nesse sentido, surge a controvérsia: devido ao momento de excepcionalidade no qual nos encontramos, seria possível flexibilizar certas exigências, outrora impreteríveis, em virtude do interesse público?

Esse questionamento permeia uma série de discussões jurídicas da atualidade, mas aqui pretende-se analisar uma em específico: a possibilidade de exercício da medicina por médicos graduados no exterior, que não tenham concluído o processo de revalidação de diploma.

Introduzindo a temática, ressalta-se que a demanda por profissionais da área da saúde aumenta a cada dia. Com efeito, o Brasil enfrenta grave crise na gestão da saúde pública, em virtude da pandemia da Covid-19, encontrando-se atualmente em um estado emergencial que ameaça colapsar o sistema de saúde de determinados estados.

A situação é de elevada necessidade, sendo que para suprir o déficit de profissionais da saúde foram adotadas diversas medidas governamentais, como, por exemplo, a Portaria nº 374/2020 do Ministério da Educação, que permitiu a antecipação da colação de grau para alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia para atuação nas ações de combate à Covid-19, e vem dividindo opiniões quanto às regras para sua aplicabilidade.

Em razão da pandemia, a necessidade de reposição de profissionais que atuem no combate à Covid-19 tem gerado uma contratação de larga escala no setor da saúde, com vistas a evitar o agravamento da situação de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) pela falta de recurso humano, uma vez que grande número desses profissionais encontra-se afastado por ter contraído a doença ou por estar sob suspeita.

As políticas de flexibilização adotadas a fim de agilizar a contratação desses profissionais, contudo, têm enfrentado resistência tanto por parte dos Judiciários locais quanto por parte dos Conselhos Regionais de Medicina, que até o momento apresentaram uma postura combativa em relação a iniciativas que visem permitir o exercício da medicina por médicos graduados no exterior que não se submeteram ao processo de revalidação do diploma.

A esse respeito cumpre trazer à baila a discussão firmada nos autos da Ação Civil Pública nº 5007182-62.2020.4.03.6100, ajuizada pela Defensoria Pública da União em face da União Federal e do Conselho Federal de Medicina (CFM), na qual a DPU buscava impor ao Governo Federal, em caráter excepcional e temporário, que viabilizasse a contratação de brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior sem a necessidade de revalidação do diploma emitido no estrangeiro.

O magistrado, acatando manifestação proferida em sede de contestação pelo CFM, aduziu que através do processo de revalidação do diploma de graduação emitido no exterior é possível reduzir o risco de expor pacientes a profissionais sem a devida qualificação, uma vez que tal processo visa verificar a capacidade técnica do profissional em sua formação.

O julgador ressaltou, ainda, que “não obstante os graves efeitos causados pela pandemia do COVID-19 na saúde de milhões de pessoas, não é facultado ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para permitir a contratação de profissionais médicos que não atendam a requisitos legais”.[2]

Outra decisão, esta proferida no âmbito de ação ajuizada pelo estado do Acre contra o Conselho Regional de Medicina (CRM), concedeu liminar que autoriza a emissão de licença provisória para exercício profissional de médicos formados no exterior que ainda não passaram pelo processo de revalidação.

A decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre baseou-se na experiência do Programa Mais Médicos, analisando-o como importante e positivo precedente para a emissão de licença provisória de trabalho para profissionais que tenham diploma de medicina emitido por instituições de ensino estrangeiras, mas que se encontram impossibilitados de atuar profissionalmente em decorrência da não realização do processo de revalidação[3].

Ainda que posteriormente a referida liminar tenha tido seus efeitos suspensos por decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o argumento de que não haveria prova inequívoca da verossimilhança da alegação em que se sustenta o direito pleiteado, o simples fato de ter sido proferida decisão nesses termos já configura um precedente digno de nota.

De mais a mais, o que leva o Estado brasileiro a entender que, no âmbito do programa Mais Médicos, um determinado profissional tenha capacidade profissional e técnica para atender a população e, em outro cenário, diante de uma pandemia sem proporções, entender que este mesmo profissional seria inapto?

Evidente que cada caso possui as suas peculiaridades, que podem, eventualmente, levar a um entendimento distinto, contudo, a adoção de uma postura que seja, a priori, contrária a possíveis soluções para a crise que se coloca atualmente se mostra, no mínimo, controversa.

Buscando conferir respaldo a essas soluções, há diversos projetos de lei em tramitação que analisam as possibilidades de que médicos formados no exterior e que ainda não revalidaram seus diplomas no país atuem durante a pandemia da Covid-19.

O Projeto de Lei 2104/20, por exemplo, visa permitir a contratação de médicos brasileiros formados no exterior, que tenham participado do programa Mais Médicos por no mínimo um ano, para atuar em estados, município e hospitais privados enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Além disso, o referido projeto prevê, ainda, a possibilidade de contratação de médicos graduados no exterior que estejam no último semestre da complementação exigida para a revalidação de diploma[4].

Outro projeto que se encontra em tramitação é o Projeto de Lei 2052/20, cujo texto prevê a contratação temporária, por órgãos de saúde públicos e privados, de médicos brasileiros formados no exterior que não prestaram o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Segundo o projeto, os profissionais contratados sob essas condições deverão atuar no combate à Covid-19 como auxiliares, sob a coordenação e supervisão de médico chefe de equipe. O texto destaca ainda que a atuação desses profissionais se dará na atenção básica à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o estado de calamidade pública, e o contrato em questão não poderá exceder dois anos[5].

Ressalta-se que, em virtude da contemporaneidade do assunto que aqui se traz, uma vez que se trata de situação relativamente recente e ainda em desenvolvimento, não há jurisprudência pacificada e os impactos e consequências de qualquer decisão proferida nesse âmbito ainda hão de ser mensurados.

Outro ponto interessante que merece reflexão diz respeito à eventual possibilidade de obrigar as instituições de ensino a acelerarem os processos de revalidação de diplomas expedidos no exterior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96), que dispõe, em seu art. 48, § 2º, que o diploma de graduação emitido no exterior, para que tenha validade nacional, deve ser revalidado por universidade brasileira pública, regularmente credenciada e mantida pelo Poder Público, que tenha curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Destaca-se que a Portaria Normativa do Ministério da Educação nº 22/2016, que estabelece as normas e procedimentos gerais de tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, confere ampla autonomia às instituições revalidadoras, que são responsáveis pela elaboração de seus próprios editais de revalidação.

Quanto a essa possibilidade, verifica-se que essa se consubstancia em um binômio: por um lado, a preservação da autonomia universitária, compreendida nessa a discricionariedade das instituições de ensino no que diz respeito ao processo de revalidação de diploma estrangeiro; e por outro a preservação do interesse público, e a consequente possibilidade de interferência judicial no processo de revalidação.

Apesar de haver entendimentos recentes no sentido de que não é viável interferir judicialmente no processo de revalidação sem que haja violação à autonomia universitária, é possível que, devido ao fato de estarmos vivendo um momento excepcional com a pandemia da Covid-19, o interesse público envolvido na crescente demanda por profissionais da saúde predomine sobre a preservação da autonomia universitária.

Ademais, vislumbra-se a possibilidade de que, ante o estado de escassez de profissionais da saúde atuando no combate à Covid-19, uma alternativa que preze pelo interesse público seja considerada medida mais adequada do que o estrito cumprimento das exigências previstas para o processo de revalidação de diplomas de graduação em medicina expedidos por universidades estrangeiras.

A discussão que ora se trava versa, sobretudo, sobre a resposta ao seguinte questionamento: é melhor ser atendido por um profissional cuja formação foi concluída em país estrangeiro, de acordo com as exigências deste, ou conformar-se com nenhum atendimento?

Diante do cenário incerto que se coloca, cabe ao Direito responder satisfatoriamente às demandas que surgem da prática experienciada no contexto de pandemia, de forma a garantir a implementação das medidas adequadas para que o combate à Covid-19 seja o mais eficaz possível.

[1] Graduanda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente cursando a oitava fase. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET Direito UFSC de 2017 a 2019, e atualmente desenvolve pesquisa de iniciação científica no campo do Direito Ambiental do Trabalho como bolsista voluntária do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC UFSC.

[2] http://portal.cfm.org.br/images/PDF/decisaorevalida14052020.pdf

[3] http://ajufe.org.br/images/pdf/Decisa%CC%83o_Covid19_me%CC%81dicos_sem_revalida_Acre.pdf

[4] https://www.camara.leg.br/noticias/656726-PROJETO-PERMITE-CONTRATACAO-DE-MEDICOS-BRASILEIROS-FORMADOS-NO-EXTERIOR-SEM-REVALIDA-DURANTE-PANDEMIA

[5] https://www.camara.leg.br/noticias/656636-PROJETO-PERMITE-ATUACAO,-DURANTE-PANDEMIA,-DE-MEDICO-BRASILEIRO-FORMADO-NO-EXTERIOR-SEM-REVALIDA

Read MoreO principal questionamento veio por intermédio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas no STF, nas quais se argumentou que a MP poderia significar uma espécie de salvo-conduto aos agentes públicos.

STF encerra polêmica sobre a MP nº 966/2020

Fernando Coelho[1]

A recente Medida Provisória nº 966/2020, editada no último dia 13 de maio, suscitou muita discussão ao tratar do tema da responsabilização dos agentes públicos no contexto das medidas de combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Um dos primeiros questionamentos suscitados pela MP é como ela se relaciona com as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro que tratam do tema, bem como a sua necessidade e constitucionalidade.

A MP nº 966/2020 estabelece que a responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos é possível somente se a sua ação ou omissão, no enfrentamento às emergências sanitárias e no combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da Covid-19, se derem por dolo ou erro grosseiro (art. 1º), eximindo da responsabilidade o agente público que tiver agido (ou deixado de agir) com base em opinião técnica alheia se não estiverem presentes elementos suficientes para que ele pudesse aferir o dolo ou o erro grosseiro dessa opinião técnica, ou se houve conluio entre os agentes (art. 1º, § 1º, I-II). Além disso, no § 2º, dispõe-se que a responsabilidade civil em caso de resultado danoso não recai sobre o agente público.

Finalmente, a MP define erro grosseiro como “o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia” (art. 2º), que deve ser aferido considerando-se: i) os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; ii) a complexidade da matéria e das atribuições do agente; iii) a incompletude das informações; iv) as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; e v) o contexto da incerteza das medidas mais adequadas no contexto e suas consequências inclusive econômicas (art. 3º).

Entretanto, se comparada aos artigos 22 e 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (os artigos 20 a 30 foram inseridos pela Lei nº 13.655/2018) e ao artigo 12 do Decreto nº 9.830/2019, que tratam do tema da responsabilização dos agentes públicos, a MP nº 966/2020, apesar de ter sido concebida no contexto do enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19, parece ter trazido bem pouca novidade. Para uma melhor comparação, apresentamos no quadro abaixo os dispositivos da MP ao lado dos artigos análogos da LINDB e do Decreto nº 9.830/2019:

Após cotejamento, verifica-se que as novidades dispositivas se resumem às seguintes:

a) O caput do art. 1º da MP é mais explícito e mais genérico. Refere-se aos agentes públicos nas suas ações ou omissões, e não às suas decisões ou opiniões técnicas, além de mencionar que a responsabilização se dará nas esferas civil e administrativa. Além disso, dispõe que a responsabilização é devida somente se se configurar erro grosseiro ou dolo na prática de atos no contexto da pandemia da Covid-19;

b) O art. 3º elenca mais fatores, além dos já existentes, a serem considerados para a aferição do erro grosseiro: i) os obstáculos e as dificuldades reais do agente público, as circunstâncias de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência; ii) as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; iii) e o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas.

Contudo, no que diz respeito àqueles dispositivos da MP e do Decreto nº 9.830/2019 que são análogos, a sua positivação em forma de lei, que se verificará caso o Congresso aprove o texto da MP, trará maior segurança jurídica aos agentes públicos interessados. Afora a maior legitimidade de um texto aprovado pelo Poder Legislativo e a sua capacidade de inovar o ordenamento, criando direitos antes inexistentes, a consagração desses elementos em lei nacional abrange expressamente os demais entes federados, não se restringindo à União Federal. Além disso, na esteira do que já escreveu Gustavo Schiefler, “novas leis que estabelecem novos institutos são seguidas frequentemente de um sem número de obras doutrinárias e da ampla divulgação pelos meios de comunicação”[2].

Embora a Medida Provisória nº 966/2020 não tenha uma carga significativa de inovação normativa, pois, como visto, se caracteriza como um detalhamento maior de regras preexistentes, a sua publicação em um período sensível como o pandêmico trouxe questionamentos por parte da sociedade.

O principal questionamento veio por intermédio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade[3] ajuizadas no STF por partidos políticos e pela Associação Brasileira de Imprensa, nas quais se argumentou que a MP poderia significar uma espécie de salvo-conduto, anistiando os agentes públicos por quaisquer ações ou omissões relacionadas direta ou indiretamente com a pandemia de Covid-19 que não fossem caracterizadas por dolo ou erro grosseiro.

No julgamento das ADIs, o plenário do STF decidiu no dia 21/05/2020 que a MP nº 966/2020 é constitucional, salvaguardando assim as disposições análogas da LINDB e do Decreto nº 9.830/2019, e firmou as duas seguintes teses.

Em primeiro lugar, o erro grosseiro no âmbito da MP consiste na violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou nos impactos adversos à economia, quando resultarem da inobservância de normas e critérios técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução ou da prevenção. Em segundo lugar, a autoridade incumbida de decidir, sob pena de se tornar corresponsável por eventuais violações a direitos, deve exigir que as opiniões técnicas que utilizará como base para a sua decisão tratem expressamente “(i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.”

[1] Doutor em Estudos da Tradução (PPGET/UFSC/2018) com tese sobre a tradução do direito romano (Digesto de Justiniano). Estágio de pós-doutorado na Universidade Sorbonne (Paris, 2019). Mestre em Estudos da Tradução. Bacharel e licenciado em Filosofia (UFSC/2005). Licenciado em Letras/Francês (UFSC/2008). Bacharel em Letras/Italiano (UFSC/2014). Atualmente graduando matriculado na 6ª fase de Direito (UFSC, 2017-), tendo realizado intercâmbio no Universidade Nanterre (Paris X) no segundo semestre de 2019.

[2] SCHIEFLER, Gustavo H. C. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI): Solicitação e Apresentação de Estudos e Projetos para a Estruturação de Concessões Comuns e Parcerias Público-Privadas. Tese de Doutorado. UFSC, Florianópolis, 2013.

[3] São sete ações: ADIs: 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431.

Read MoreA medida busca promover a transparência e a eficiência dos processos administrativos de contratação pública, com incidência direta sobre a fase de planejamento da contratação pública.

O Ministério da Economia publicou, no dia 22 de maio de 2020, a Instrução Normativa n° 40 (IN 40)[1], que dispõe sobre a obrigatoriedade de que a contratação de bens, de obras e de serviços no âmbito da Administração Pública Federal seja precedida pela elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), com aporte tecnológico da plataforma virtual governamental denominada Sistema ETP Digital.

O ETP é documento incumbido de reunir, de registrar e de padronizar o processo de planejamento da contratação pública, bem como de apresentar os critérios e os motivos que ensejam a decisão administrativa pela contratação de bem, de obra ou de serviço. Para isso, exige-se a constância, no documento, da descrição da necessidade administrativa identificada, da descrição dos requisitos constitutivos do objeto apto a sanar a necessidade identificada, do registro do levantamento de mercado realizado pela Administração e de outros elementos, indicados expressamente no texto da IN 40/2020. Ademais, o ETP servirá de base ao Anteprojeto, ao Projeto Básico, ao Termo de Referência ou a documento similar, desde que se conclua pela contratação pública.

Por conseguinte, o Sistema ETP Digital performará como plataforma de registros e de consultas a ETPs, o que intenta possibilitar interoperatividade e comunicabilidade entre órgãos da Administração Pública no âmbito da contratação pública. À administração estadual e municipal será facultado o uso da plataforma. Para Cristiano Rocha Heckert, Secretário de Gestão do Ministério da Economia, “pela primeira vez teremos uma base de dados de estudos preliminares no país. Assim, um órgão poderá consultar no sistema o trabalho de outro órgão em alguma necessidade de aquisição que seja comum aos dois”[2].

A medida ministerial, que entrará em vigor a partir de 1° de julho de 2020, objetiva, em complemento ao regime jurídico de contratações públicas, aprimorar o processo de contratação por órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, mediante a promoção da transparência e da eficiência procedimental-administrativas, por vias de padronização e de regramento da fase interna de planejamento da contratação pública.

[1] BRASIL. Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020. Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP – para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração Pública federal, direta, autárquica e sobre o Sistema ETP Digital. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807. Acesso em: 27. mai. 2020.

[2] Economia moderniza planejamento para aquisição de bens, de serviços e obras. Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/economia-moderniza-planejamento-para-a-aquisicao-de-bens-servicos-e-obras. Acesso em: 27. mai. 2020.

Read MoreA emergência nacional é mais urgente do que a local?

Nesta sexta-feira (22 de maio de 2020), a advogada Giovanna Gamba publicou, juntamente com o Prof. Dr. Guilherme Jardim Jurksaitis, o artigo “Contratações públicas em tempos de pandemia” no Portal Jurídico JOTA, o qual pode ser visualizado neste link. Em razão da relevância do tema, vamos republicá-lo na íntegra, com a autorização da autora:

Contratações públicas em tempos de pandemia: A emergência nacional é mais urgente do que a local?

Por Giovanna Gamba e Guilherme Jardim Jurksaitis

A lei federal nº 13.979/2020 foi editada para viabilizar medidas de resposta e contenção à pandemia do covid-19. Seus dispositivos sobre contratações públicas são indicativos claros da insuficiência do regime habitual de licitações para atender às necessidades reais da administração pública, sobretudo em período de crise.

Todos conhecemos as críticas à lei de licitações. Para ficar nas mais frequentes: excesso de burocracia, que torna o procedimento lento e custoso; apego ao menor preço, com baixa preocupação com a qualidade do que se quer adquirir; complexidade de regras, que cria ambiente propício à concentração de mercado e à corrupção[1].

Essas críticas valem tanto para aquisições corriqueiras de itens de escritório como para a construção de um hospital de referência. A lei de licitações não parece distinguir prioridades e se preocupa demais com minúcias pouco relevantes para qualificar o contratante e o objeto contratado.

Em situações de emergência, a inadequação desse regime é bem maior. Não há como aguardar o prazo mínimo entre a publicação do edital e a sessão de abertura dos envelopes. E há ainda o risco de uma decisão judicial ou administrativa paralisar o certame. É preciso agir rápido e com precisão.

Para esses casos, a lei de licitações prevê a contratação direta por emergência ou calamidade pública (art. 24, IV). Essa medida está na legislação desde o decreto-lei 200, de 1967 (art. 126, § 2º, h). Apesar disso, contratações sem licitação para atender emergências são alvo de intensa desconfiança. Se, de um lado, há desvios no uso desse instrumento, de outro, parece haver predisposição para considerá-lo irregular. A literatura oferece exemplos a respeito desse debate[2] e há jurisprudência dos órgãos de controle sobre o tema[3].

A impressão é que os órgãos de controle tendem a minimizar as situações de emergência, que, em tese, poderiam ensejar a dispensa de licitação. É comum atribuir comportamento desidioso ao gestor público por não ter adotado medidas preventivas à situação excepcional; ou questionar a própria ocorrência da situação emergencial. Em ambos os casos, o que se verifica é uma tendência à idealização, distante do mundo real e das dificuldades da administração pública.

Não surpreende que a lei federal nº 13.979/2020 tenha se preocupado em criar regime especial para as contratações emergenciais durante a crise do covid-19. Ela estabeleceu a presunção de emergência para todas as contratações destinadas “ao enfrentamento da emergência de saúde pública” (art. 4º-B), diminuindo o ônus do gestor ao motivar contratações sem licitação.

Precisou-se de uma pandemia global para que se buscasse diminuir a desconfiança contra as contratações diretas por emergência. E os fatos não foram suficientes: sem a edição de uma nova lei nacional os gestores não teriam segurança.

A ampla aceitação da dispensa presumida da lei 13.979/2020 sugere que a emergência nacional é mais real do que a vivenciada cotidianamente pelas administrações subnacionais, com escassos recursos humanos e financeiros. No entanto, a emergência que mata cidadãos da pequena cidade do interior de Sergipe, o menor da Federação, também é importante e grave. E, portanto, igualmente impossível de ser enfrentada pelos procedimentos da lei 8.666/93. A reforçar este ponto, o Congresso Nacional promulgou recentemente a emenda constitucional número 106, que autoriza o poder executivo federal a adotar procedimento simplificados de contratações públicas, sem mencionar os demais poderes e as entidades subnacionais.

A emergência presumida da lei 13.979/2020 é uma resposta à sacralidade do regime atual de licitações e à visão utópica de que é possível planejar tudo. Os deveres da licitação e de planejamento não podem, nas situações de emergência, serem usados como armas apontadas para o gestor público. Licitações são importantes, claro. E planejar também. Mas é preciso ter olhos para a realidade. É difícil, da perspectiva do ambiente controlado dos gabinetes e escritórios, levar a sério a emergência que está longe.

No contexto de desigualdade federativa, em que a imensa maioria dos municípios sequer tem receitas próprias para suas estruturas administrativas, é injusto e ingênuo impor a todos os gestores o mesmo dever de bem planejar. Na escassez, o gestor público tem de escolher entre prover a merenda escolar, única fonte de alimentação para muitas crianças, ou construir o muro de arrimo para suportar chuvas torrenciais futuras. Ou decidir entre o abastecimento de remédios para o posto de saúde e a campanha de prevenção contra a dengue. É claro que tanto as chuvas de verão quanto as doenças sazonais são previsíveis. Mas ambas disputam lugar com demandas presentes e, por vezes, mais urgentes.

Importantes líderes mundiais, como Barack Obama[4] e Bill Gates[5], alertaram para uma pandemia global e ninguém fez nada no Brasil. Essa falha de planejamento não impede que se faça agora a dispensa das licitações. A lei 13.979/2020 reconhece que, se a emergência chegou, é preciso enfrentá-la com eficiência e rapidez, sem exageros formais e sem questionar o passado.

A experiência pela qual estamos passando oferece a oportunidade para refletir seriamente sobre o sistema brasileiro de contratações públicas. Que ele possa oferecer soluções céleres e efetivas, para atender às necessidades diárias e às excepcionais da administração e da coletividade, em âmbito nacional e local. Menos idealização e preconceitos – e mais resultado. O dever de reformar o regime habitual de contratações públicas é premente. Passada a pandemia, que se retome a tarefa.

Até lá, fique em casa.

————————————–

[1] Sobre o tema, conferir André Rosilho, Licitação no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013.

[2] Por todos, conferir Carlos Ari Sundfeld, “Dispensa de licitação por emergência. Condições de validade e o problema da responsabilidade do contratado” in Pareceres, Vol. III. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp.: 21-34.

[3] Como mostra Juliana Bonacorsi de Palma, em coluna neste Jota, disponível em [https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-controle-em-tempos-de-coronavirus-25032020], acesso em 1/5/2020.

[4] Now This News, “Obama warned the U.S. to prepare for a pandemic back in 2014”, Youtube, 9/4/2020. Disponível em [https://www.youtube.com/watch?v=pBVAnaHxHbM], acesso em 1/5/2020.

[5] Bill Gates, “A better response to the next pandemic”, Gates Notes, 18/1/2010. Disponível em [https://www.gatesnotes.com/Health/A-Better-Response-to-the-Next-Pandemic], acesso em 1/5/2020.

Read MoreExceto nos casos em que houver alguma regulamentação específica e própria, a Administração terá liberdade para empreender uma pesquisa de mercado com os potenciais particulares a serem contratados, estabelecendo diálogos público-privados com esses potenciais fornecedores, devidamente registrados no processo administrativo. A partir de uma análise discricionária e motivada das diferentes opções, elegerá o particular a ser contratado diretamente, justificando tal seleção.

Como deve ser selecionado o particular no processo de contratação direta por dispensa de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993?

Como deve ser selecionado o particular no processo de contratação direta por dispensa de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993?

Apesar das diversas modalidades de licitação que visam à seleção, pela Administração, do particular mais qualificado para a execução de um contrato público, a Lei Federal nº 8.666/1993 também permite, em alguns casos excepcionais, a contratação direta por dispensa de licitação. Estas hipóteses estão previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 24.

Nessa categoria de contratação que não depende de licitação, encontram-se as situações em que o legislador optou que, embora fosse tecnicamente possível, a realização do certame seria indesejada. Nesse cenário, em vez de proceder à licitação pública, o legislador entendeu que seria mais adequado contratar diretamente a empresa contratada.

Antes de tudo, é preciso salientar que a opção pela contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, deve ser feita em razão da necessidade administrativa observada pela Administração quando do planejamento da contratação pública. É dizer: durante a fase interna do processo de contratação, a Administração identifica a sua necessidade e elege a solução que mais bem atende a essa necessidade. Se essa solução estiver enquadrada na hipótese de dispensa, ela será válida.

Seguindo a análise, tem-se que o rol de hipóteses, contido no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, é taxativo. Isto é, as hipóteses de dispensa de licitação estão dispostas nos incisos do artigo 24 e o administrador está permitido a contratar diretamente, por dispensa, apenas quando o caso se enquadrar na descrição da hipótese.

Alguns exemplos comumente vistos na prática administrativa são as situações que, em razão de um caso de emergência, possuem urgência na resolução de uma demanda administrativa, de modo que a realização de licitação pública seria imprópria pela demora na obtenção do contrato (inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993), e as hipóteses de contratação de pequeno valor (incisos I e II do artigo 24), em que a realização do procedimento licitatório produziria um custo desproporcional ao valor do contrato administrativo pretendido.

A título de informação, menciona-se que a Lei Federal nº 13.979/2020, editada para auxiliar no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, previu uma nova hipótese de dispensa de licitação: nas situações em que a Administração pretende contratar bens, serviços (inclusive de engenharia) e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 (artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020[1]).

Sobre o procedimento a ser empreendido para a contratação direta por dispensa de licitação, é importante salientar o que dispõe o artigo 26 da Lei nº 8.666/1993[2]. Este dispositivo determina que as dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do artigo 17 e, para o que interessa a este texto, no inciso III e seguintes do artigo 24 devem ser comunicadas, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Vale ressaltar, ainda, o parágrafo único do mesmo artigo 26, segundo o qual:

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados;

Mas, afinal, como devem ser interpretados tais regramentos?

Pois bem. Em relação à dúvida sobre a necessidade de que a Administração estabeleça regras objetivas no que toca à quantidade de empresas chamadas a apresentarem propostas e no que toca à forma de seleção da contratada, antecipa-se que não há qualquer previsão legal que determine, de forma objetiva, o número mínimo de empresas a serem chamadas para apresentação de proposta, tampouco há regramento para com os critérios a serem utilizados pela Administração para selecionar a empresa contratada.

Em outras palavras, não há qualquer impedimento legal, ou regulamentação em nível de lei, sobre o número de empresas que devem apresentar proposta e nem sobre os critérios que a Administração precisaria avaliar para selecionar o contratado. Estas questões dizem respeito às licitações, não à dispensa. Ou seja, a Lei Federal nº 8.666/1993 permite o ato de dispensar a licitação, mas não o delimita.