Participação em consórcio e as subcontratações: subcontratações

Na execução de contratos administrativos, a empresa contratada pela Administração pode subcontratar a execução de partes do contrato. Isso porque, de acordo com o artigo 122, caput, da Lei nº 14.133/2021, o contratado pela Administração pode, sim, em regra, subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento objeto do contrato administrativo. A regra é correlata àquela veiculada pelo artigo 72 da Lei nº 8.666/1993, que permite ao contratado a subcontratação de partes da execução do contrato administrativo.

Para tanto, basta que a subcontratação respeite o limite discricionariamente prescrito pela Administração, usualmente por meio do edital da licitação pública ou por meio do instrumento do contrato administrativo celebrado entre as partes.

Mesmo assim, a subcontratação não exime a empresa diretamente contratada das responsabilidades contratuais e legais que decorrem do contrato administrativo celebrado, de modo que a contratada permanece solidariamente responsável pela execução da parte do objeto do contrato subcontratada, conforme o mesmo artigo 122 da Lei nº 14.133/2021.

Além disso, o subcontratado deve adimplir integralmente as condições prescritas pelo edital da licitação pública, pelo contrato administrativo e pela lei referentes à qualificação técnica, e incumbe ao contratado apresentar à Administração a documentação capaz de comprová-la. Essa regra, além de estar prevista no artigo 122, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, é veiculada pelo artigo 67, § 9º, da Lei nº 14.133/2021.

A vedação e a restrição à subcontratação são, notadamente, excepcionais, facultada, discricionariamente, à Administração pelo artigo 122, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Contudo a Lei nº 14.133/2021 prescreve, exemplificativa, mas obrigatoriamente, hipóteses em que a subcontratação é permitida e hipóteses em que a subcontratação é proibida.

Veja-se, por exemplo, que, por força do artigo 102 da Lei nº 14.133/2021, uma vez prestada a garantia pela empresa contratada na modalidade seguro-garantia, pode restar para a seguradora a obrigação de concluir a execução do contrato em caso de inadimplemento contratual por parte da empresa contratada. Nesse caso, é lícito à seguradora subcontratar a execução do contrato.

De modo diametralmente oposto, tem-se que, nos casos de contratação pública por inexigibilidade de licitação prescritos pelo artigo 74, III, da Lei nº 14.133/2021, a contratação não pode ser realizada mediante subcontratação (artigo 74, § 4º, da Lei nº 14.133/2021).

Ademais, deve-se observar que, uma vez realizada a subcontratação, podem surgir para os subcontratados restrições ao direito de participar de licitações públicas e de executar contratos administrativos.

Efetivamente, de acordo com o artigo 14, II, da Lei nº 14.133/2021, análogo ao artigo 9º, II, da Lei nº 8.666/1993, a empresa, isoladamente ou em consórcio, autora de projetos básicos e de projetos executivos que instruem licitações e contratos públicos não pode participar dessas licitações e desses contratos públicos.

Do mesmo modo, a empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do projeto básico ou executivo seja subcontratado não pode participar de licitações e de contratos públicos, direta ou indiretamente, quando os objetos dessas licitações e desses contratos públicos forem, justamente, a execução dessas obras ou serviços ou o fornecimento de bens referentes às obras (artigo 14 da Lei nº 14.133/2021).

A subcontratação também é vedada se acaso a pessoa física ou jurídica contratada, bem como os seus dirigentes, mantiver vínculo técnico, comercial econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigentes do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, bem como se forem cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau (artigo 122, § 3º, da Lei nº 14.133/2021).

Em síntese, tem-se que é possível que a empresa contratada pela Administração subcontrate, com outra empresa, a execução de partes da obra, desde que nos limites da autorização da Administração. Mesmo assim, é possível que a Administração vede, restrinja ou estabeleça condições para a subcontratação. Ademais, a empresa subcontratada para elaborar projetos básico e executivos pode ser impedida de participar de licitações públicas e de executar contratos administrativos.

Read More

Participação em consórcio e as subcontratações: consórcio

Uma situação já enfrentada por muitas empresas que participam de licitações públicas é aquela em que, apesar de desejarem participar de determinado processo licitatório, encontram-se impedidas por não atingirem algum requisito de qualificação técnica ou econômica exigida pelo Edital; ou, ainda, por não possuírem todo o know-how que o empreendimento exige. Todavia, caso fosse possível a reunião pontual com outra empresa, aqueles requisitos seriam atingidos, ou o know-how preenchido, e a participação seria possível. É precisamente para resolver situações como essa que a Administração Pública admite a participação de empresas reunidas na forma de consórcio nos certames licitatórios.

Conforme prevê o artigo 278, caput e §1º, da Lei nº 6.404/766, o consórcio pode ser definido como uma associação temporária entre duas ou mais pessoas jurídicas, por meio da qual as sociedades unem esforços para a consecução de um objetivo comum, sem que, contudo, percam sua independência.[1]BITTENCOURT, Sidney. Licitação Passo A Passo: Comentando Todos Os Artigos da Lei No 8.666/93. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 397. Não por outra razão, o consórcio tem existência efêmera, definida no tempo, não comportando uma atividade empresarial de duração indefinida. Isso é: o consórcio dura enquanto perdurar o empreendimento, desfazendo-se quando ele termina, razão pela qual, inclusive, não possui personalidade jurídica e não pode ser titular de direitos e obrigações.

Em âmbito de licitações públicas, o Consórcio está disciplinado no artigo 33 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 15 da Lei nº 14.133/21. Entre as principais previsões de ambas as leis quanto ao tema, importa apontar as seguintes condições que são indicadas pelas normativas:

1. Na Lei nº 8.666/1993, a regra geral era de vedação à participação de consórcios, devendo o instrumento convocatório prever expressamente essa possibilidade, assim como as condições e formas de estruturação desse consórcio. A Lei nº 14.133/2021, por outro lado, tem como regra geral a permissão à participação de consórcios, inclusive quando o instrumento for omisso sobre o tema. A Administração Pública, quando não permitir a participação de licitantes em consórcios, deve motivar essa decisão, justificando as razões para tanto.

2. Mesmo que participem em consórcio, no que se refere à habilitação jurídica e regularidade fiscal, todas as empresas consorciadas devem apresentar os documentos que comprovam o atendimento desses requisitos de forma individual. Ou seja, no que se refere à fase de habilitação e apresentação dos respectivos documentos habilitatórios (como o contrato social, procuração, CNPJ), cada empresa que compõe esse consórcio deve apresentá-los individualmente, com o mesmo se repetindo no que se refere aos documentos que comprovam a regularidade fiscal (como a certidão do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, entre outros).

3. É necessário que se apresente a prova da constituição do consórcio, isto é, que seja firmado um contrato entre as empresas participantes.[2]Os requisitos deste instrumento de compromisso de constituição de consórcio estão previstos na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 279: Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato … Continue reading Geralmente os editais exigem que essa prova se dê por meio do “Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio”, que nada mais é do que documento que confirma o compromisso prévio assumido por aquelas empresas licitantes quanto ao objetivo de participar de determinada licitação por meio de um consórcio. Este contrato pode ser público ou particular e nele deverá ser indicada a empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender as condições de empresa líder, obrigatoriamente fixadas no edital. A Empresa Líder, por sua vez, está relacionada com a representação das consorciadas perante terceiros, especialmente perante a Administração. É mandatária ou representante da totalidade das consorciadas e poderá estar autorizada, por meio do contrato de consórcio, a expressar a vontade comum das consorciadas perante terceiros, para assumir compromissos.

4. Quanto à habilitação técnica, os atestados apresentados pelas empresas podem ser somados a fim de comprovar a habilitação do consórcio (sendo essa uma das principais vantagens na formulação de um consórcio). Pode-se dizer, portanto, que todas as empresas do consórcio são tecnicamente habilitadas em conjunto.

5. No que se refere à qualificação econômico-financeira, na Lei nº 8.666/1993, a comprovação dá-se de modo proporcional, isto é, de acordo com a porcentagem de participação de cada empresa no consórcio, definida previamente e estabelecida no “Instrumento de compromisso de consórcio”, havendo, como regra, um acréscimo proporcional nos parâmetros financeiros que precisam ser atingidos conjuntamente. Já na Lei nº 14.133/2021, a comprovação se dá pelo somatório total de valores (como o patrimônio líquido, por exemplo), independentemente do percentual de participação de cada consorciada.

6. É expressamente vedado que uma empresa participante de consórcio participe na mesma licitação de forma individual, razão pela qual eventual empresa licitante deve optar por participar de um certame de forma individual ou por meio de um consórcio.

7. Ao participar e vencer a licitação, todas as empresas que compõem o consórcio passam a responder solidariamente pelo empreendimento, isto é, todas as obrigações decorrentes dessa participação são solidárias entre as empresas.

Quanto às mudanças entre a antiga e nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, destaca-se que, de modo geral, e apesar de grande parte das previsões da antiga lei de licitações repetirem-se na nova, esta última normatiza uma série de questões que já tinham se tornado entendimentos consolidados em tribunais nacionais, especialmente nos tribunais de contas, o que traz maior segurança jurídica à participação das licitantes em consórcios. Por exemplo, ao contrário da antiga lei, a atual não só expressamente permite a participação de consórcios de forma ampla, como também exige que eventual proibição da participação de licitantes em consórcio seja devidamente justificada pela Administração Pública.

Outra mudança da Lei nº 14.133/21 refere-se à liderança do consórcio. Se na antiga lei era exigido que nos casos de consórcios entre empresas estrangeiras e brasileiras a empresa brasileira fosse, necessariamente, a líder, essa exigência deixa de existir no novo regramento licitatório, podendo a liderança ser exercida por empresa estrangeira.

Esses seriam os principais apontamentos a serem realizados quanto aos consórcios em licitações públicas.

Referências[+]

| ↑1 | BITTENCOURT, Sidney. Licitação Passo A Passo: Comentando Todos Os Artigos da Lei No 8.666/93. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 397. |

|---|---|

| ↑2 | Os requisitos deste instrumento de compromisso de constituição de consórcio estão previstos na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 279:

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: II – o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; III – a duração, endereço e foro; V – normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados; VI – normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver; VII – forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado; VIII – contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver. Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada. |

O que são e como funcionam os robôs de lances no pregão eletrônico?

O uso da tecnologia tem impactado todos os segmentos profissionais e todos os mercados, e não seria diferente com o mercado público de licitações. Dentre os principais usos que se faz de mecanismos informacionais nas licitações está a utilização de sistemas tecnológicos para apoio à participação em pregões em ambiente virtual, o chamado “pregão eletrônico”.

O pregão consiste numa modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que os particulares apresentam uma oferta de preço inicial e, na sequência, a partir de critérios estabelecidos no edital e em decreto, podem ofertar lances de preços menores para que, ao final, vença aquele que apresentar o menor preço. Em suma, o pregão funciona como um leilão, mas em vez de as ofertas serem majoradas (maior preço), os licitantes devem minorá-las (menor preço).

Desde 2005, a partir do Decreto nº 5.450/2005, este procedimento passou a ser realizado também em ambiente virtual, de forma a reduzir os custos de participação e ampliar o número de potenciais fornecedores. Conforme as regras deste Decreto, os licitantes poderiam apresentar lances sucessivos, desde que inferiores aos últimos encaminhados por eles próprios no sistema, sendo vedada a oferta de lances iguais, prevalecendo aquele ofertado antes.

Em um determinado momento do certame, o pregoeiro poderia decidir pelo encerramento desta fase, momento em que todos os licitantes receberiam um “aviso de fechamento iminente dos lances”. Imediatamente após esta etapa, o sistema era disponibilizado novamente para que fossem ofertados novos lances num período de até 30 minutos, que poderia se encerrar aleatoriamente, a qualquer tempo, pelo próprio sistema.

Neste contexto de encerramento aleatório da fase de lances das licitações, surgiram os “robôs” para auxílio aos particulares.

O que são e quais as vantagens do uso de robôs no pregão eletrônico

Os robôs adotados pelos licitantes em pregões eletrônicos são softwares que apresentam lances de forma automatizada durante a sessão pública, viabilizando que os lances sejam apresentados de forma mais rápida, em frações de segundo, e com a menor diferença possível para a última oferta, reduzindo os valores de forma automatizada como, por exemplo, diminuindo o valor em R$ 10,00 a cada novo lance.

Este mecanismo propiciava três grandes benefícios:

(i) Aumentava a probabilidade de que a última oferta apresentada fosse a daquele licitante usuário do robô, uma vez que a apresentação de nova oferta se dá em milésimos de segundo;

(ii) Viabilizava que a oferta fosse reduzida na menor margem possível, mantendo um preço quase idêntico ao da oferta anterior e;

(iii) Evitava erros de digitação do valor da oferta durante a realização do certame.

Como o encerramento do pregão era realizado de forma aleatória (ou seja, a fase de lances poderia ser encerrada a qualquer momento), assegurar que a última proposta era a sua numa velocidade quase instantânea significava uma importante vantagem competitiva.

A utilização dos robôs, contudo, sofreu importantes alterações após a edição do Decreto nº 10.024/2019, que revogou o Decreto nº 5.450/2005. As alterações se deram, em especial, pela identificação de que o uso de robô não contribuía para que se alcançasse o menor valor, uma vez que as reduções eram mínimas em relação ao lance anterior.

A primeira modificação que impactou o uso dos robôs é a previsão que permite o estabelecimento de um quantitativo mínimo para considerar legítima a redução dos valores (§ 3º do artigo 30 do Decreto 10.024/2019).

Por exemplo, os editais podem passar a prever que só serão válidos os lances que observaram uma redução de, ao menos, R$ 100,00. Assim, nesse exemplo, se a melhor oferta apresentada na licitação for de R$ 90.000,00, um novo lance só será valido se for de R$ 89.900,00.

Mas a principal mudança foi na metodologia da fase de lances do pregão eletrônico. Se antes, após o encerramento da fase inicial de recebimento de lances, iniciava um novo período para recebimento de ofertas que perdurava por um tempo aleatório, até o máximo de 30 minutos, sob o regime do novo decreto isso mudou.

O Decreto nº 10.024/2019 incorporou a previsão, em seu artigo 31, de que os pregões eletrônicos podem adotar os modos de disputa aberto e aberto e fechado. No modo de disputa aberto, a etapa de lances terá duração de 10 minutos e, após o transcurso desse período, ela será prorrogada automaticamente enquanto houver lances sendo ofertados nos últimos 2 minutos da disputa. Assim, caso tenha havido novo lance, há uma prorrogação que perdura por mais 2 minutos até que se deixe de ofertar novos lances nesse período, encerrando a disputa, como previsto no artigo 32 do Decreto, embora ainda seja possível que o pregoeiro admita o reinício da etapa de envio de lance para alcançar menor preço, desde que devidamente justificado.

Já no modo de disputa aberto e fechado, regulamentando no artigo 33 do Decreto, a etapa de envio de lances adota o prazo de 15 minutos de duração. Findo este período, o sistema disponibiliza um aviso de fechamento desta etapa e se inicia uma fase de disputa aleatória de até 10 minutos, podendo ser encerrada a qualquer tempo.

Ao se encerrar este período no tempo aleatoriamente estabelecido, o sistema seleciona o autor da melhor proposta e todos os demais que apresentaram valores até 10% superiores a este lance a ofertarem, de modo sigiloso, uma proposta final, que deve contemplar seu melhor preço possível. Caso não haja ao menos 3 licitantes para esta fase “fechada” (por exemplo, se as demais ofertas forem superiores a 10% do menor preço ofertado), os autores dos melhores lances serão selecionados, até o limite de 3 licitantes, para que apresentem sua melhor oferta de modo fechado e sigiloso – e caso eles não apresentem, então serão selecionados os autores dos lances subsequentes até viabilizar a realização desta etapa nos moldes previstos, se possível.

Esta modificação de sistemática dificulta que um licitante, por meio do uso de um robô, consolide sua vitória apenas por um lance mais rápido e com diferença ínfima de valor, que poderia ser coberta por outra licitante, caso houvesse tempo disponível. Como na fase aberta o sistema sempre reabre o período de 2 minutos ao se apresentar uma nova proposta, fica reduzida a vantagem do uso de um lance imediato e minimamente inferior prévio ao fechamento do sistema, pois todos os demais licitantes terão a possibilidade de apresentar uma nova oferta, reiniciando a contagem do período de 2 minutos.

Por sua vez, no modo de disputa aberto e fechado, o risco da vitória apenas por uso de robô é reduzida em decorrência da etapa fechada, na qual os licitantes desconhecem as ofertas dos demais concorrentes e não há propriamente uma disputa em tempo real. Como a oferta é sigilosa e única, as funcionalidades do robô são inúteis para alcançar a vitória – embora possam ser ligeiramente úteis no período aleatório para se alcançar as três melhores classificações.

Diante da edição desse novo Decreto, o próprio Governo Federal deliberou por revogar a Instrução Normativa nº 3/2011, que previa a adoção de alguns procedimentos para a operacionalização do pregão eletrônico, inclusive relacionados à prevenção ao uso dos robôs. Esta revogação formalizou o reconhecimento de que esta prevenção ao uso dos robôs se tornou desnecessária, uma vez que o Decreto nº 10.024/2019 regulamenta suficientemente a questão.

Considerando essas mudanças, os benefícios do uso dessa tecnologia para vencer os certames em decorrência somente da velocidade da oferta dos lances e da redução mínima dos valores foram substancialmente reduzidos. Contudo, além dessas vantagens, o uso de robôs também contempla outras que ainda perduram.

Uma dessas vantagens é viabilizar a participação em uma multiplicidade de licitações ao mesmo tempo com um número inferior de funcionários. Ao programar o robô, definindo quais os menores preços a serem ofertados em cada licitação, o próprio software acompanha os lances e vai progressivamente reduzindo a oferta até alcançar o patamar mínimo já previamente estabelecido, evitando a necessidade de contratação de diversos profissionais para acompanhar cada uma das licitações.

Por reconhecer que ainda existem vantagens relevantes oferecidas por esses softwares de lançamento automático de lances, há uma pluralidade de empresas especializadas em licitações que disponibilizam aos interessados o uso desses robôs, como os disponibilizados pela empresa Effecti, Lance Fácil, Siga Pregão e R-Licitações. Em comum, elas prometem viabilizar a automatização de envios de lances, cadastrando as licitações de interesse e os valores mínimos possíveis, de modo a tornar a participação humana durante a realização do pregão substancialmente reduzida.

Mas, afinal, agora que já está claro para que serve o uso dos robôs, permanece a dúvida: é lícito o uso de programa computacional para automatização de lances? O que já decidiram os Tribunais a esse respeito?

Mas é lícito? Decisões sobre os usos dos robôs em pregões

O entendimento dos tribunais brasileiros diverge a respeito da (i)licitude dos robôs em pregões eletrônicos.

Contudo, após o advento do Decreto nº 10.024/2019, o posicionamento dos órgãos de controle tendeu a reconhecer a legalidade do uso da tecnologia. O Ministro Relator André de Carvalho, no Acórdão 2791/2019-TCU-Segunda Câmara, concluiu que, desde que respeitadas as regras básicas do certame licitatório e observado o tempo entre lances, a utilização de robôs não representa irregularidade dos licitantes.

O conselheiro também destaca a ausência de proibição legal expressa da utilização de programas para oferta de lances. Com base nesse entendimento, o Conselheiro Relator Raimundo Carreiro também se manifestou favoravelmente à utilização de robôs em licitações

Este entendimento de que a utilização de novas tecnologias é inerente ao avanço digital vivenciado pela sociedade atual parece contribuir para a construção de uma visão favorável à utilização de programas de automatização de lances.

Read More

Direto ao ponto: o que mudou na Concorrência com a Nova Lei de Licitações?

A Nova Lei de Licitações Públicas e de Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), vigente desde 1.º de abril de 2021, preservou, em partes, a matéria das normas jurídicas da Lei n.º 8.666/1993. Mesmo assim, promoveu, também, um sem-número de alterações — ou, verdadeiramente, inovações — com relação à Antiga Lei de Licitações Públicas e de Contratos Administrativos.

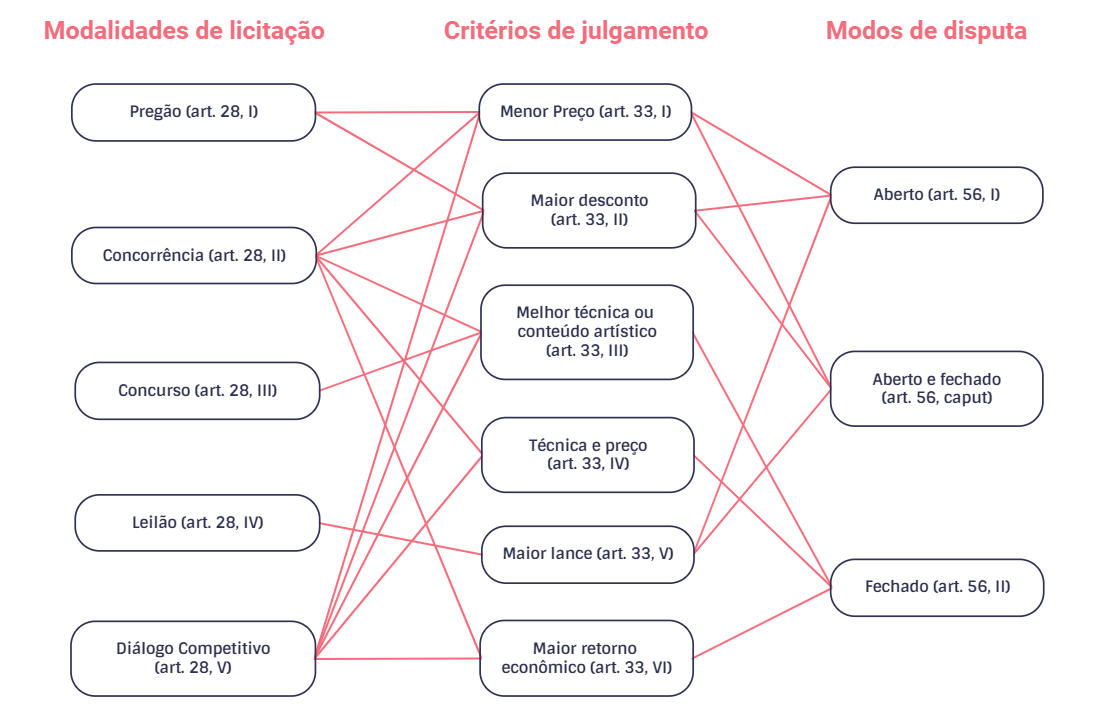

Dentre essas inovações, destacam-se aquelas referentes à Concorrência, modalidade de licitação prevista pelo artigo 22, I, da Lei n.º 8.666/1993 e pelo artigo 28, II, da Nova Lei de Licitações Públicas e de Contratos Administrativos.

Assim, para esclarecer todos os pontos em que a velha Lei e a nova Lei divergem entre si, listamos, abaixo, as principais mudanças promovidas pela Nova Lei de Licitações Públicas e de Contratos Administrativos na modalidade de licitação pública concorrência:

1. A alteração do processo de definição da modalidade licitatória, de sorte que a seleção da modalidade Concorrência passa a ter mais foco maior nas características do objeto licitado e menos nos critérios exclusivamente financeiros (como era na Lei nº 8.666/1993).

2. No âmbito da Nova Lei de Licitações, a Concorrência não é mais modalidade obrigatória para as hipóteses de aquisição e alienação de bens imóveis, concessão de direito real de uso e licitações internacionais.

3. A alienação de bens imóveis pela Administração Pública, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, não dependerá mais de Concorrência, mas da existência de interesse público devidamente justificado, de autorização legislativa e de licitação apenas na modalidade Leilão.

4. A Nova Lei de Licitações, ao tratar da licitação internacional, não faz menção à modalidade de licitação exigida, diferentemente da Lei nº 8.666/1993. O que há é a determinação de que o edital esteja ajustado às diretrizes da política monetária e do comércio exterior, bem como adequado às exigências dos órgãos competentes.

5. Os critérios de julgamento “maior retorno econômico” e “maior desconto” podem ser adotados na Concorrência regida pela Nova Lei de Licitações, sendo que o “maior retorno econômico” será utilizado exclusivamente nas hipóteses em que se pretende contratar por meio de “contrato de eficiência”.

6. A Nova Lei de Licitações equiparou o rito procedimental da Concorrência e do Pregão, que no campo da Lei nº 8.666/1993 eram vistos como antagônicos. Tanto a Concorrência como o Pregão seguirão o rito procedimental comum previsto, que consolida a até então chamada “inversão de fases” como padrão nas licitações, de modo que a fase de habilitação ocorrerá, via de regra, depois do julgamento das propostas.

7. Independentemente da sequência de fases adotada (seja a regra geral, seja a “nova” inversão de fase, com a habilitação antes do julgamento), a Nova Lei de Licitações adota a fase recursal una. Isto é, não haverá mais a possibilidade de interpor recursos ao final de cada fase, como é o padrão da Lei nº 8.666/1993.

8. Além da fase recursal una, existem duas outras novidades no que toca à fase recursal: o novo prazo para recurso é de 3 (três) dias úteis (em comparação com os cinco dias úteis da Lei nº 8.666/1993) e, para recorrer, o licitante deverá manifestar tempestivamente a sua intenção, sob pena de preclusão.

Você possui alguma outra dúvida ou sugestão em relação ao tema? Entre em contato conosco por meio do e-mail contato@schiefler.adv.br, para que um dos nossos advogados especialistas na área de Licitações Públicas possa lhe atender.

Read More

Sessão de licitação: noções gerais e dicas de preparação

Uma preparação bem feita para participar de licitações envolve necessariamente a compreensão de como se portar durante uma sessão. É nestes eventos em que a competitividade do certame se aflora, ocorrendo a verdadeira disputa entre todos os licitantes.

Em síntese, as sessões públicas de um procedimento licitatório são as reuniões convocadas pela Administração Pública, em que os representantes desta e os participantes da licitação praticam os atos necessários para a realização e prosseguimento do certame. Ou seja, são nas sessões públicas que os concorrentes se reúnem, presencial ou virtualmente, para apresentar os mais variados documentos exigidos pelo edital, efetuar lances e averiguar o resultado de julgamentos, assim como indicar algum tipo de irregularidade existente nos documentos e/ou propostas uns dos outros, quando identificada durante a sua realização.

As sessões não são mais o momento de aquecimento para a licitação (concepção das propostas ou organização dos documentos de habilitação, por exemplo), mas sim o momento em que a disputa está verdadeiramente em andamento, e qualquer falha pode significar um imenso prejuízo ao licitante.

Embora nada se equipare à experiência de participação propriamente dita, e ainda que cada sessão de licitação tenha suas potenciais particularidades, existem dicas de preparação e noções gerais que trarão mais segurança ao licitante.

Preparar-se adequadamente para a participação nas sessões públicas de uma licitação é fundamental para mitigar o risco de cometer alguma irregularidade e, consequentemente, também, para aumentar a probabilidade de se sagrar vencedor do certame.

Um licitante bem preparado, munido de documentos em conformidade com o edital e conhecedor das disposições do instrumento convocatório da licitação, além de garantir a sua plena participação, pode apontar eventuais irregularidades cometidas pelos outros licitantes ao longo de todo o procedimento, com o intuito de possivelmente retirá-los da competição pelo não atendimento às regras essenciais do certame.

Para realizar uma preparação adequada para essas sessões, é importante entender as etapas que compõem uma licitação e o que se espera de cada uma delas, sendo possível, assim, compreender para onde os esforços de preparação devem ser direcionados em cada sessão a ser realizada.

O processo licitatório é dividido em diferentes fases, iniciando-se desde antes da divulgação do edital do certame, na chamada fase preparatória, e finalizando-se somente após o momento da homologação do contrato à licitante vencedora e a assinatura do contrato.

Tais fases podem envolver tanto a atuação da própria Administração Pública, ao proferir uma decisão, por exemplo, quanto a atividade dos próprios licitantes, participando ativamente do procedimento por meio da entrega de documentos, propostas ou lances, necessários para a plena competição no certame.

A Nova Lei de Licitações, em seu artigo 17, se ocupou de especificar cada uma das etapas do procedimento licitatório, como pode ser observado a seguir:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I – preparatória;

II – de divulgação do edital de licitação;

III – de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV – de julgamento;

V – de habilitação;

VI – recursal;

VII – de homologação.

Durante estas etapas, especialmente as de apresentação de propostas e lances, de julgamento e de habilitação, a Administração lança mão de sessões públicas para receber documentos e, também, para divulgar análises e resultados.

De acordo com o artigo 17, § 2º, da Nova Lei de Licitações, essas sessões, que devem ser sempre públicas, também devem ser preferencialmente realizadas de modo eletrônico. As sessões presenciais, que eram a regra por ocasião da Lei nº 8.666/1993, ficam, então, relegadas às hipóteses excepcionais e, para serem realizadas, demandam decisão administrativa motivada. Mesmo nesses casos excepcionais, as sessões presenciais devem ser registradas sempre em atas e gravadas em vídeo e em áudio (17, §§ 2º e 5º, da Lei nº 14.133/2021).

Com tudo isso em mente, é evidente que o conhecimento do licitante sobre noções gerais de preparação para as sessões públicas – como agir, quais documentos apresentar, quando contestar um ato ou documento de outro licitante – é um elemento essencial para potencializar o sucesso no certame.

Adiante, destacamos algumas noções gerais e dicas preparatórias sobre as fases de apresentação de propostas e lances, de julgamento e de habilitação, momentos em que o grau de competitividade se mostra mais acentuado e em que é mais rotineiro existirem sessões públicas específicas para tanto.

I. PREMISSA GERAL: A LEITURA ATENTA DO EDITAL

Antes de adentrar nos detalhes sobre as sessões de cada uma das fases destacadas para análise, é importante estabelecer uma premissa geral que pode ser aplicada durante a preparação de qualquer sessão pública de licitação.

Tal premissa consiste na verificação e leitura atenta do edital antes da participação em qualquer sessão, identificando as peculiaridades previstas no instrumento convocatório para a sessão específica que se pretende participar.

O edital é o documento que estabelece as regras que deverão ser observadas tanto pelos licitantes quanto pela Administração Pública, representando uma espécie de “manual” e de “pauta” a ser seguida e respeitada durante todo o processo licitatório, inclusive nas sessões – isso se deve ao princípio da vinculação ao edital, extremamente importante no campo das licitações e contratos administrativos.

Dessa forma, se existe alguma vedação expressa determinada pelo edital, tal proibição deve ser respeitada a todo o momento durante o certame. Se é realizada alguma exigência em relação à documentação ou à forma como devem ser apresentadas as propostas, tal exigência deve ser atendida por todos os licitantes e pela Administração Pública.

Nesse momento inicial, é indispensável estudar o edital para compreender cada uma das normas editalícias e a relação delas entre si, bem como a adequação das propostas, tanto técnicas quanto de preços.

Dentre as variadas técnicas disponíveis para estudar os editais das licitações públicas, pode-se destacar a elaboração de formulários, fichamentos e “checklists”, de anotações e de ordenações dos itens e dos subitens do edital de acordo com as suas temáticas. Trata-se, na verdade, de um trabalho de organização e classificação do conteúdo do edital, que não raramente trata de temas similares de forma esparsa em seu corpo.

Além disso, é comum a existência de editais que preveem em seu conteúdo a realização de um número determinado de sessões públicas, para cada etapa do certame, incluindo até mesmo uma espécie de pauta cronológica sobre o que será tratado na ocasião.

Por exemplo, a depender de sua finalidade, o próprio edital pode prever procedimentos que serão realizados em cada sessão, como: identificar os representantes das licitantes, verificar o cumprimento das condições de participação a partir dos termos do edital, receber os envelopes das propostas, conferir se tais envelopes estão em conformidade com o edital, disponibilizá-los para exame e rubrica dos licitantes presentes, proclamar o resultado do julgamento, realizar a negociação de condições mais vantajosas, realizar a consulta em cadastros públicos para verificar eventual impeditivo na participação dos licitantes, etc.

Diante disso tudo, é importante ter a compreensão de que o estudo do edital, preferencialmente, deve ser acompanhado de profissionais e consultores com conhecimentos jurídicos, que tenham experiência sobre a legislação aplicável à licitação (a exemplo da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 14.133/2021 e de eventuais leis especiais) e da jurisprudência existente sobre licitações e contratos administrativos.

É também por meio do estudo e da revisão contínuas do edital que os eventuais erros, os vícios, as omissões e as contradições do edital podem ser identificados, os quais devem ser comunicados à Administração tempestivamente, na forma de pedidos de esclarecimentos ou de impugnações, por exemplo.

Estudar e revisitar o edital durante todo o procedimento licitatório, especialmente no processo de preparação para a realização das sessões, consiste, portanto, numa premissa essencial e imprescindível para todo e qualquer licitante.

II. FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

A fase de apresentação de propostas e lances representa o momento em que o licitante apresentará à Administração Pública qual é a oferta que tem para o objeto da licitação. O recebimento das propostas (como regra, mas não obrigatoriamente) e a apresentação de lances pelos licitantes ocorrem durante uma sessão pública da licitação.

Nesta fase, as ofertas a serem apresentadas pelos licitantes poderão ser mantidas em sigilo, permanecendo assim até a sessão pública estipulada pelo edital para a sua abertura e análise (modo de disputa fechado, com a apresentação de uma única “proposta”, ou então a “primeira proposta” no modo de disputa aberto), ou então, podem ter o seu conteúdo tornado público e disponível de imediato, na própria sessão (tradicional no modo de disputa aberto, em que ocorre a apresentação sequencial de “lances”).

A depender da modalidade e do modo de disputa, os cuidados especiais para as sessões que envolvem essa etapa do procedimento licitatório devem ser voltados para a questão dos prazos de entrega das propostas, assim como para os lances ou propostas apresentados em si.

Por exemplo, é comum que o licitante proponha inicialmente os valores máximos ou mínimos permitidos pelo edital de acordo com os critérios de julgamento adotados pela licitação pública (artigo 33 da Lei nº 14.133/2021). Esta estratégia, contudo, somente é cabível quando o licitante tem a possibilidade de, posteriormente, melhorar a sua oferta durante a sessão (como ocorre no modo de disputa aberto, por exemplo, no pregão), ou, então, embora seja raro, quando a apresentação de um determinado valor em sua oferta já é suficiente para atingir a nota máxima alcançável na licitação.

Esses exemplos demonstram que há estratégias para a preparação de propostas adequadas e competitivas, a despeito do caráter sigiloso e secreto das propostas concorrentes, e isso deve ser considerado quando da elaboração das propostas a serem apresentadas e da preparação para a participação nas sessões públicas.

Ademais, nesta fase, a prévia análise aprofundada do edital é ainda mais essencial, pois é com base nas regras previstas no referido documento que podem ser apontadas, durante a sessão, as eventuais irregularidades das propostas apresentadas por outros licitantes.

Se a proposta não atendeu à forma exigida (exemplo: apresentar documentos soltos em vez de encadernados), se ela é inexequível frente à realidade dos preços praticados no mercado, se não corresponde a algum requisito do objeto licitado, se houve identificação do licitante em uma proposta que deveria ser apócrifa, todos esses elementos podem ser trazidos à baila no momento da sessão pública a ser realizada nesta fase.

É possível e até mesmo recomendável nessas ocasiões, especialmente no âmbito da Nova Lei de Licitações (que prevê a hipótese de preclusão do direito recursal), que o representante da licitante peça que seja registrado em ata a existência de possível irregularidade na proposta da empresa concorrente.

Além disso, como a fase apresentação das propostas, como regra, no âmbito da Nova Lei de Licitações (art. 17), é a primeira etapa após a divulgação do edital, normalmente nesta sessão, ou imediatamente antes dela, ocorrerá o credenciamento de representantes (que não se confunde com a etapa de habilitação da empresa e nem com o procedimento auxiliar previsto no art. 79 da nova lei), que atuarão em nome da empresa licitante durante o certame.

Nesse sentido, sobretudo se a sessão for presencial (pois, no ambiente eletrônico, o credenciamento ocorre a partir do próprio login e senha de acesso), é essencial analisar previamente qual a documentação exigida pelo edital para efetuar tal credenciamento, sendo recomendável a organização prévia de documentos, independentemente de a empresa estar diante de licitação em andamento ou não.

Alguns exemplos de organização prévia são: procuração pública ou particular autenticada em cartório com prazo determinado, outorgando poderes a um ou alguns representantes que costumam representar a empresa; contrato social atualizado; certificado digital (padrão ICP-Brasil) de algum representante da empresa para evitar surpresas quando a licitação ocorrer no meio digital e tal assinatura for exigida pelo edital, etc.

Ao agir assim em quaisquer das etapas da licitação, com organização prévia de documentos e informações que usualmente são solicitadas em certames públicos, a empresa estará preparada para participar de sessões públicas e mitigará o risco de ser surpreendida por exigências comuns.

Em resumo, portanto, o licitante deve se preparar atentando-se às exigências do edital, observando a possível existência de pauta preestabelecida, os prazos (não somente o dia, mas também os horários) para entrega da proposta ou realização de lances e fazer uma revisão da sua proposta, buscando adequá-la às imposições editalícias sem margens para erros.

III. FASE DE JULGAMENTO

A fase de julgamento das propostas será aquela responsável pela classificação ou desclassificação de determinado licitante, com base na proposta apresentada, para seguir regularmente no certame, bem como pela atribuição de uma classificação entre as propostas classificadas e em conformidade com o edital.

Basicamente, será essa a fase que determinará a ordem das propostas mais bem classificadas e que, caso os licitantes autores sejam habilitados, as propostas vencedoras e as suas respectivas classificações.

Nas sessões que envolvem essa fase, é necessário atentar-se aos critérios de julgamento considerados pela Administração Pública, por meio da análise da sua aplicação correta a cada uma das propostas, de forma isonômica e sem causar distorções desproporcionais (especialmente em certames cujo critério de julgamento envolve a técnica).

Assim, no ato de preparação para tais sessões, é importante rememorar as causas de desclassificação de uma proposta, previstas tanto no edital como na Nova Lei de Licitações (art. 59). Dentre estes critérios, podem ser motivos para a desclassificação de uma proposta, ainda que virtualmente classificada em primeiro lugar: (i) a existência de vícios insanáveis, (ii) a desobediência às especificações técnicas do edital e (iii) a apresentação de preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado.

Ademais, é importante ainda atentar-se aos critérios de desempate das propostas, garantindo que sejam respeitados. Estes critérios estarão previstos tanto no edital como na legislação aplicável, sendo que, na Nova Lei de Licitações (art. 60), alguns exemplos que podem ser adotados são os seguintes: (i) disputa final com apresentação de nova proposta pelos licitantes empatados, (ii) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, (iii) desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, e (iv) desenvolvimento de programa de integridade.

Na sessão pública realizada para o fim de julgamento das propostas, que pode até ser a mesma destinada ao recebimento das propostas (especialmente quando o critério de julgamento adotado é exclusivamente financeiro), também são pertinentes as orientações que foram indicadas como premissa geral e para a sessão de entrega das propostas e de lances.

IV. FASE DE HABILITAÇÃO

A fase de habilitação corresponde à etapa em que se verifica se o licitante possui os documentos e conjunto de informações suficientes e necessários para demonstrar sua capacidade de realizar o objeto da licitação.

A preparação para as sessões que envolvem essa fase é essencial, pois qualquer erro ou inobservância de exigência contida no edital poderá implicar na inabilitação do licitante, retirando-o da competição.

Como essa fase envolve essencialmente a entrega de documentos, a preparação para a sessão pública referente a ela deve envolver um processo intenso de revisão documental, inclusive aos seus prazos de validade (normalmente constantes de certidões).

Em primeiro lugar, deve-se observar se todos os documentos exigidos estão à disposição e devidamente separados para serem apresentados. Os documentos de habilitação são divididos em diferentes segmentos, conforme o art. 62 da Nova Lei de Licitações: (i) jurídico, (ii) técnico, (iii) fiscal, social e trabalhista, e (iv) econômico-financeiro.

Para que uma empresa seja considerada habilitada, ela precisa atender a todos esses critérios.

Ato contínuo, é importante observar a forma como tais documentos devem ser apresentados e se estão em conformidade com o exigido no edital, isto é, se devem ser apresentados os documentos originais, em cópia autenticada ou em cópia simples, com a exibição dos documentos originais na sessão, para fins de comparação por algum membro da comissão, por exemplo.

Usualmente, exige-se, também, a assinatura dos documentos pelos representantes legais da licitante e, especialmente quanto aos documentos referentes à capacidade econômico-financeira, exige-se, também, a assinatura de profissional contábil credenciado perante o órgão de classe respectivo. Tudo isso deve ser considerado previamente pela licitante e inserido na fase de preparação da licitante para participar da licitação pública.

Ou seja, uma recomendação bastante importante para empresas que participam recorrentemente de licitações, ou que possuem interesse em participar, é ter previamente organizada a documentação atualizada que normalmente são exigidas nos certames (por exemplo, contrato social atualizado, balanços e demonstrações contábeis, atestados de capacidade técnica assinados com firma reconhecida), assim como uma metodologia interna definida para facilitar a obtenção de certidões fiscais, trabalhistas e de falência.

Considerando que a Nova Lei de Licitações formalizou em seu conteúdo a até então chamada “inversão de fases”, com a etapa de habilitação ocorrendo, via de regra, ao final do certame, após o julgamento e classificação das propostas, a sessão pública de habilitação se torna um dos momentos mais importantes do processo licitatório, pois qualquer equívoco pode macular a vitória dos licitantes classificados.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, as sessões públicas de uma licitação correspondem ao momento em que o certame se concretiza e a competitividade se aflora, sendo nelas que as licitantes apresentam as propostas que competirão entre si e demonstram sua qualificação e aptidão para participar do certame e executar o objeto do contrato pretendido.

Estar preparado para tais sessões, portanto, é importante para assegurar a regular participação no certame, além de indicar eventuais irregularidades que podem eventualmente favorecer a posição classificatória da empresa.

A maioria das sessões de licitação pública transcorre normalmente, sem a necessidade de que o representante do licitante faça alguma intervenção extraordinária.

Independentemente disso, ainda a título de dica preparatória, saiba que é muito comum que o representante, durante a sessão, obtenha informações a respeito do modo e tempo para obtenção de cópias da documentação apresentada pelas demais licitantes. Isso é relevante para que eventual irregularidade seja identificada e, assim, para que eventual recurso seja interposto.

Também é relativamente comum que o agente de contratação, pregoeiro ou comissão questione se as empresas presentes abrem mão do direito de recurso. Neste caso, o recomendável é que a empresa não renuncie ao direito de recurso sem, antes, avaliar a documentação apresentada pelos seus concorrentes. Portanto, sob o ponto de vista jurídico, dificilmente haverá segurança em abrir mão do direito recursal ainda durante a sessão de licitação, pois, neste momento, ainda não foi possível analisar com calma a documentação dos concorrentes.

As dicas constantes neste texto representam passos essenciais para se preparar adequadamente para as sessões das licitações em geral, aumentando a capacidade competitiva das licitantes que as seguem.

Você possui alguma outra dúvida ou sugestão em relação ao tema? Entre em contato conosco por meio do e-mail contato@schiefler.adv.br, para que um dos nossos advogados especialistas na área de Licitações possa lhe atender.

Read More

As etapas da Concorrência na Nova Lei de Licitações

A Concorrência, modalidade de licitação com previsão no art. 6º, inciso XXXVIII, art. 28, inciso II, e art. 29 da Lei nº 14.133/2021 (NLLCA), é caracterizada pela completude de seus procedimentos, sendo composta por várias etapas, e contando com diversos possíveis critérios de julgamento.

À luz da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a modalidade Concorrência pode ser subdividida em 9 etapas, são elas: (i) Credenciamento de representantes; (ii) Apresentação das propostas; (iii) Abertura das propostas; (iv) Julgamento e classificação; (v) Modos de disputa; (vi) Negociação; (vii) Habilitação; (viii) Recursos; e (ix) Homologação.

Por tratar-se de modalidade complexa, o presente artigo abordará cada uma de suas etapas para, de forma objetiva e clara, explicar suas principais especificidades.

(i) Credenciamento de representantes:

Como a Concorrência é uma modalidade composta por diversas etapas e sessões públicas, que normalmente são realizadas em datas distintas e para diferentes propósitos (recebimento das propostas, divulgação do julgamento, habilitação, etc.), é comum que ocorra, quando da abertura do certame (1ª sessão pública), o ato de credenciamento de representantes das empresas licitantes.

Neste ato, que não possui correspondência com o procedimento auxiliar “credenciamento” (art. 79 da Nova Lei de Licitações), o representante da empresa interessada em participar da licitação comprova à Comissão de Contratação que possui poderes para agir em nome da pessoa jurídica, mediante a apresentação de documento de identificação pessoal e, a depender do caso, de procuração pública ou particular e do ato constitutivo da empresa (contrato social).

Ao agir assim, a empresa licitante poderá ser representada no certame pela pessoa credenciada, nos termos do ato que lhe outorgou poderes. Exemplificativamente, estes poderes podem compreender (e normalmente compreendem) a assinatura e a apresentação de propostas e documentos, a participação nas sessões públicas, a interposição de recursos e a negociação de preços e condições, bem como, de forma genérica, a assinatura de quaisquer documentos e a prática de todos os atos indispensáveis para a regular participação da empresa no certame.

Ainda que o credenciamento de um representante não seja um requisito obrigatório para que uma empresa interessada possa participar da licitação, é um ato extremamente importante para que a licitante consiga praticar atos de seu interesse e defender os seus direitos durante as etapas do certame.

(ii) Apresentação das propostas:

A forma com que ocorre a etapa de apresentação das propostas técnicas e de preços pode depender de como a Concorrência está sendo realizada, isto é, se no formato eletrônico ou presencial. No âmbito das licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993, esta modalidade de licitação ocorria quase que inteiramente de forma presencial, salvo a divulgação de alguns atos e comunicações no sítio eletrônico do órgão, por e-mail ou no diário oficial.

Agora, com o advento da NLLCA, ficou nítida a opção do legislador em privilegiar os processos administrativos eletrônicos[1]Sobre a tramitação eletrônica de processos administrativos, ver: SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Processo Administrativo Eletrônico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019., ou seja, a tramitação eletrônica dos processos licitatórios. A nova lei é clara e expressa: utilizando-se do termo “preferencialmente” (art. 12, inciso VI, e art. 17, § 2º), a regra passa a ser o formato eletrônico, e a exceção se torna a forma presencial, que deve ser sempre motivada.

Prova disso é que, no art. 17, § 5º, a nova lei qualifica expressamente a forma presencial como “hipótese excepcional de licitação”, assim como determina, como regra, que “a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento”..

Dessa forma, a etapa de apresentação das propostas técnicas e/ou de preços (a depender do critério de julgamento adotado na licitação) também está relacionada com a forma do processo administrativo de contratação pública, se “eletrônico” ou se “presencial”.

Quando a entrega das propostas deve ocorrer presencialmente, em sessão pública, o representante da empresa nada mais faz do que literalmente entregar o envelope contendo os documentos da proposta à Comissão, ao passo que no formato eletrônico possivelmente será exigido do licitante o cadastro prévio em um sistema que permita o envio de arquivos eletrônicos, a exemplo do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no caso dos certames do Governo Federal regulados pela Nova Lei de Licitações.

(iii) Abertura das propostas:

No que toca à etapa de abertura das propostas, é essa ocasião que permite a comparação das propostas dos licitantes, e por sua vez o julgamento e a classificação das propostas mais vantajosas para a Administração, a depender do critério selecionado e previsto em edital.

Em algumas situações, após o recebimento e abertura das propostas, a Administração segue a uma rodada de aposição de rubricas nos conteúdos dos invólucros, pois o julgamento propriamente dito das propostas não acontecerá instantaneamente. É possível até mesmo que determinados envelopes não sejam abertos nesta ocasião, sendo que, nesses casos, as rubricas são adicionadas aos fechos dos envelopes. Em casos como esses, o resultado do julgamento das propostas é divulgado em data futura, previamente designada, em sessão pública específica para tal intento.

Isto ocorre normalmente nas hipóteses de propostas técnicas (em que o critério de julgamento é o “melhor técnica” ou “técnica e preço”), justamente porque é preciso haver tempo hábil para a análise das propostas apresentadas pelos licitantes.

Por outro lado, quando se está diante de uma Concorrência com propostas exclusivamente de preços, ou de critérios técnicos simplificados de julgamento, a abertura e o julgamento das propostas pode ocorrer no mesmo ato ou dia da entrega dos envelopes pelas empresas.

(iv) Julgamento e classificação:

Na Concorrência regida pela Lei nº 8.666/1993, os critérios de julgamento foram, por muito tempo, chamados de “tipos” de licitação, que poderiam ser: (i) o de menor preço; (ii) a de melhor técnica; (iii) a de técnica e preço; e (iv) a de maior lance ou oferta (nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso). Estes critérios estão previstos nos incisos do art. 45 da Lei nº 8.666/1993.

Na NLLCA, por sua vez, os critérios de julgamento das propostas apresentadas em sede de Concorrência podem ser diversos, a exemplo: (i) do menor preço; (ii) da melhor técnica ou conteúdo artístico; (iii) da técnica e preço; (iv) do maior retorno econômico; e (v) do maior desconto. Estas possibilidades estão previstas nos incisos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, sendo que os os critérios (iv) maior retorno econômico e (v) maior desconto são novidades para a modalidade Concorrência.

A etapa de julgamento, assim como as demais etapas que compõem um processo licitatório, depende da modalidade adotada e, naturalmente, do critério de julgamento.

Dessa forma, como salientado acima, o julgamento das propostas pode dar-se de maneira mais objetiva nas hipóteses em que a classificação será estruturada de acordo com propostas mais vantajosas em termos exclusivamente financeiros (menor preço ou maior desconto, por exemplo).

No que diz respeito às concorrências públicas cujos critérios de julgamento envolvem a técnica, é bastante usual que tal etapa seja antecedida de uma análise por uma comissão de avaliadores (como no caso das licitações de serviços de publicidade, regidas pela Lei nº 12.232/2010), de modo que, posteriormente, uma sessão pública é agendada para a divulgação da classificação final. A propósito, de acordo com a NLLCA (art. 37), a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa obrigatoriamente deve ocorrer por banca designada para tal fim, ou seja, por uma comissão de avaliadores.

É no momento do julgamento que pode haver a desclassificação de propostas que contiverem vícios insanáveis ou apresentem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação, nos termos das hipóteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

Também é nesse momento que pode ocorrer um empate entre duas ou mais propostas consideradas como mais vantajosas à Administração, de acordo com o critério de julgamento adotado. Nessa situação, serão aplicados os critérios de desempate compreendidos pelo art. 60 da Lei nº 14.133/2021, que envolvem a apresentação de novas propostas, a avaliação de desempenho contratual prévio de licitantes, a análise de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho e a avaliação de programas de integridade dos licitantes, dentre outros critérios.

(v) Modos de disputa:

Aqui há uma novidade importante na NLLCA: o modo de disputa em licitação que é conduzida pela modalidade Concorrência. De maneira específica, o art. 56 da Nova Lei de Licitações dispõe que a disputa na Concorrência pode ser realizada no modo aberto (lances sequenciais) ou fechado (proposta única, apresentada sem o conhecimento das demais propostas), ou mediante a combinação de ambas.

O modo aberto é a “hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes”, enquanto o modo fechado é a “hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação”.

De acordo com a NLLCA, e diferentemente do que ocorre na Lei nº 8.666/1993, os critérios de julgamento de “menor preço” e de “maior desconto” não podem ser realizados a partir do modo de disputa fechado. Ou seja, vedou-se o uso do modo de disputa fechado (apresentação sigilosa de proposta única, a ser aberta e comparada com as demais propostas) quando o critério de julgamento estiver unicamente vinculado a uma questão de preço. Por outro lado, e provavelmente em razão de uma pretendida simplificação do procedimento, a disputa aberta (lances sequenciais) é vedada nas hipóteses em que o julgamento se dará por meio do critério de julgamento técnica e preço.

(vi) Negociação:

Uma vez definida a proposta vencedora, o órgão licitante poderá negociar por condições mais vantajosas à Administração com o primeiro colocado. Em caso de impasse na negociação, será adotado procedimento idêntico e sucessivo com os demais licitantes classificados.

Nas Concorrências Públicas regidas pela Lei nº 8.666/1993, a etapa de negociação pode ocorrer, por exemplo, no âmbito das licitações cujo critério de julgamento é o de “melhor técnica”, nos termos do seu art. 46, § 1º. Embora não haja disposição expressa pela Lei nº 8.666/1993, a etapa de negociação também é admitida em outras modalidades de licitação, entendimento sustentado pelo Acórdão nº 1401/2014, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

Por outro lado, a negociação conforme as regras da NLLCA (art. 61) não depende do critério de julgamento, sendo inviável apenas nos casos em que o valor a ser pago é predefinido no edital. Mais do que isso, a Lei nº 14.133/2021 também estabelece que a competência para realizar a negociação é do agente de contratação ou da comissão de contratação, na forma de regulamento. Também consigna, em prol da publicidade e da formalidade dos processos administrativos, que o resultado da negociação será divulgado e anexado aos autos do processo licitatório (art. 61, § 2º).

A bem da verdade, na prática, as negociações em licitação costumam acontecer mediante simples barganha por parte da Administração, que questiona se o particular está disposto a diminuir o preço de sua proposta, mas sem resultar em alterações nas especificações do objeto a ser executado. Essas alterações, se acontecerem, devem necessariamente melhorar a economicidade da contratação, sob a perspectiva pública, ou então aumentar os encargos do particular, mas nunca diminuí-los (por exemplo, seria possível obter em negociação uma redução de preços ou um prazo menor de entrega de um produto à Administração, mas não seria possível conceder ao particular um prazo superior).

(vii) Habilitação:

A etapa de habilitação, de acordo com o art. 62 da Nova Lei de Licitações, é “a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação”.

A habilitação é categorizada em “jurídica”, “técnica”, “fiscal, social e trabalhista” e “econômico-financeira”, cada qual com sua relevância para o processo de contratação pública e com critérios próprios de avaliação, conforme o edital.

No que se refere ao momento em que ocorre a etapa de habilitação das licitantes, a Nova Lei de Licitações proporcionou uma alteração substancial em comparação com o regime da Lei nº 8.666/1993: a inversão das fases de habilitação e de julgamento das propostas.

Até o advento da Lei nº 14.133/2021, que aproximou o rito procedimental da concorrência pública e do pregão, ambas as modalidades possuíam ritos distintos, em especial no que toca ao momento de averiguação da habilitação dos licitantes.

Enquanto no rito da Concorrência (estipulado pela Lei nº 8.666/1993) a etapa de habilitação ocorre no início do processo licitatório, de sorte que apenas os licitantes devidamente habilitados podem apresentar propostas, no rito do Pregão apenas se verifica o atendimento aos critérios de habilitação das licitantes cujas propostas não foram desclassificadas – sendo que, em alguns casos, analisa-se a habilitação apenas da primeira colocada (conforme permitido pelo art. 63, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

A Nova Lei de Licitações, contudo, formalizou a comentada “inversão de fases” como padrão do rito procedimental das licitações públicas no seu novo regime de contratações. O art. 29 da Lei nº 14.133/2021 determina que tanto a concorrência pública como o pregão seguirão o rito procedimental comum previsto no art. 17, o qual prevê que a etapa de habilitação ocorrerá, via de regra, depois do julgamento das propostas.

Esta alteração é vista como uma forma de tornar o procedimento mais célere, pois, como regra, “será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor”, conforme preceitua o inciso II do artigo 63. Ainda assim, é uma regra passível de flexibilização, se comprovado que a antecipação da fase de habilitação é positiva, nos termos do § 1º do art. 17 da NLLCA.

(viii) Recursos:

Outra novidade advinda da nova lei diz respeito à fase recursal una, razão pela qual não mais poderão ser interpostos recursos ao final de cada fase, como é o padrão da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, caso o licitante de uma concorrência pública tenha o interesse de interpor recurso contra o julgamento da sua proposta técnica, por exemplo, será preciso aguardar as demais etapas, inclusive de habilitação, para interpor o recurso ao final do certame.

Isso é o que está disposto no teor do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, que prevê um prazo de 3 (três) dias úteis para a interposição de recurso contra o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação de licitante, dentre outras hipóteses (para situações não previstas no art. 165, inciso I, é cabível o pedido de reconsideração, nos termos do inciso II).

Independentemente de o licitante ter interposto recurso (inciso I) ou apresentado pedido de reconsideração (inciso II), o art. 168 da Lei nº 14.133/2021 garante o efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida, até que a autoridade competente por apreciar os argumentos do licitante profira decisão.

Destaca-se, contudo, que a ventilada fase recursal una diz respeito apenas a estas duas hipóteses recursais, nos termos do § 1º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. Em ambos os casos, como dito, os licitantes não poderão interpor o recurso imediatamente, mas deverão manifestar imediatamente a intenção de recorrer, sob pena de preclusão (tal como ocorre com o pregão no regime anterior ao advento da Nova Lei de Licitações). O prazo recursal se iniciará após a etapa de habilitação ou, na hipótese de inversão de fases, depois do julgamento das propostas.

De acordo com o § 2º do art. 165 da nova lei, o recurso deve ser dirigido à autoridade que praticou o ato ou proferiu a decisão impugnada, a qual terá a oportunidade de se retratar do seu posicionamento em até 3 (três) dias úteis. Caso haja a reconsideração, a autoridade deverá encaminhar o recurso com a sua motivação para o seu superior hierárquico, o qual terá até 10 (dez) dias úteis para apreciar o recurso.

(ix) Homologação:

Por fim, quanto ao momento de homologação do certame, tal procedimento está previsto no art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual, após o encerramento das fases de julgamento, de habilitação e recursal, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Vale observar que o certame somente poderá ser adjudicado e homologado caso a autoridade administrativa não verifique a existência de irregularidades que exijam o retorno dos autos para saneamento (art. 71, inciso I), não revogue a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, baseado em fato superveniente (inciso II), ou não identifique uma ilegalidade insanável e anule o certame (inciso III). Em quaisquer desses casos, a autoridade deverá motivar o seu posicionamento.

Você possui alguma outra dúvida ou sugestão em relação ao tema? Entre em contato conosco por meio do e-mail contato@schiefler.adv.br, para que um dos nossos advogados especialistas na área de Licitações Públicas possa lhe atender.

Referências[+]

| ↑1 | Sobre a tramitação eletrônica de processos administrativos, ver: SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Processo Administrativo Eletrônico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. |

|---|

Pregão: o que você precisa saber sobre essa modalidade de licitação?

Desde que instituído, o pregão revolucionou o ambiente de negócios entre particulares e o Estado brasileiro, sendo hoje a modalidade de licitação que mais movimenta recursos públicos, segundo dados disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.

Diante da importância do tema, o presente artigo tem o intuito de sintetizar as principais informações sobre o pregão, tratando dos seus aspectos gerais, da legislação aplicada, do conceito de bens e serviços comuns, da obrigatoriedade desta modalidade e, em especial, das mudanças promovidas pela Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA).

Aspectos gerais

Criado em maio de 2000 e consolidado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o pregão surgiu como uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns.

Exterior ao rol do art. 22 da Lei nº 8.666/1993, esta modalidade visava à facilitação do procedimento licitatório pela Administração Pública no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Poucos anos depois, em 31 de maio de 2005, o Decreto nº 5.450 disciplinou a forma eletrônica do pregão, dando início a uma verdadeira revolução operacional nas contratações públicas de bens e serviços comuns. Atualmente, o pregão eletrônico é regulamentado pelo Decreto nº 10.024/2019.

Em linhas gerais, a modalidade trouxe relevante aprimoramento dos procedimentos licitatórios, traduzindo-se especialmente em maior simplificação e celeridade nas contratações públicas. Em pouco tempo o pregão tornou-se a modalidade de licitação mais utilizada em todos os âmbitos da Administração Pública.

Hoje em dia, as contratações precedidas de pregão consubstanciam, proporcionalmente, o maior valor de contratações no país. Segundo dados disponibilizados no Painel de Compras do Governo Federal, no período compreendido entre janeiro de 2018 e julho de 2022, os contratos administrativos celebrados a partir de pregão movimentaram R$ 691.069.053.295,25, valor que representa aproximadamente 81% da verba total destinada às contratações públicas no período.[1]Fonte: http://paineldecompras.economia.gov.br/processos-compra. Acesso em: 8 ago. 2022.

Após quase vinte anos, a experiência mostrou-se amplamente exitosa, tendo sido uma das fontes de inspiração da Lei nº 14.133/2021.

Legislação aplicável

Atualmente, o pregão é regido tanto pela Lei nº 10.520/2002 quanto pela Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA). Ao realizar a licitação, o órgão deverá indicar no Edital o diploma legal que o certame obedecerá.

Em termos infralegais, no âmbito federal, o pregão é regulado pelo Decreto nº 3.555/2000, na modalidade presencial, e pelo já citado Decreto nº 10.024/2019, na sua modalidade eletrônica. Nos âmbitos estaduais e municipais, é comum que o respectivo ente federativo tenha sua própria regulamentação.

Inovando em relação ao regime da Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 14.133/2021 previu o pregão e passou a discipliná-lo integralmente no seu texto. No entanto, as regras estabelecidas pela NLLCA somente passarão a reger a modalidade de modo exclusivo após a revogação da Lei nº 10.520/2002, o que deverá ocorrer em abril de 2023, conforme a regra de transição do art. 193 da referida Lei nº 14.133/2021.

A Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), por sua vez, indica a adoção preferencial da modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, remetendo ao procedimento da Lei nº 10.520/2002 e, agora, da Lei nº 14.133/2021.

Embora a Lei nº 8.666/1993 não trate expressamente da modalidade pregão, é preciso mencionar que a Lei nº 10.520/2002 reconhece a aplicação subsidiária deste regime normativo ao pregão.

Bens e serviços comuns

Para compreender a modalidade pregão, faz-se necessário entender o conceito de bens e serviços comuns. Isso porque, como já mencionado, o pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns (artigo 1º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133).

A fim de ilustrar este conceito, os exemplos mais frequentes de bens comuns são canetas, lápis, borrachas, café, açúcar, cadeiras, veículos, ar-condicionado; já serviços comuns seriam serviços como manutenção de veículos, colocação de piso, serviços terceirizados, pintura de paredes, etc.

A Lei 10.520/2002 trouxe um conceito de bens e serviços comuns que foi repetido na Lei nº 14.133/2021, conforme se pode ler a seguir:

Lei n. 10.520/2002

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Lei nº 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII – bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Por conseguinte, bens e serviços comuns são conceitos definidos em função de duas características, quais sejam:

i) padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em edital; e

ii) especificações usuais no mercado, por meio das quais o objeto pode ser descrito.

Sendo assim, para a definição de “bens e serviços comuns” não é relevante o valor do bem e serviço a ser adquirido, podendo ser de qualquer valor, uma vez que a lei não define valores mínimos ou máximos. Tampouco é relevante a complexidade envolvida nos bens e serviços, desde que seja possível descrevê-los na sua padronização e estejam disponíveis no mercado.[2]Conforme Acórdão 2172/2008 Plenário do TCU, citado em: BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4.ed. Brasília: TCU, … Continue reading

Vale ressaltar, ainda, que a Lei nº 14.133/2021 faculta à Administração Pública a utilização da modalidade pregão para “serviços comuns de engenharia” (art. 29, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).[3]Art. 6º, XXI – […] a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de … Continue reading Ou seja, ao lado de bens e serviços comuns, a Lei nº 14.133/2021 adiciona a definição de “serviço comum de engenharia”, para o qual a modalidade pregão é facultada – enquanto que para bens e serviços comuns, o pregão é obrigatório.

Obrigatoriedade do Pregão

Atualmente, tanto o Decreto nº 10.024/2019 quanto a Lei nº 14.133/2021 determinam a obrigatoriedade do pregão.

Mais especificamente, o Decreto nº 10.024/2019, que disciplina a matéria no âmbito da administração pública federal, determina que a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica é obrigatória (art. 1º, §1º), sendo a forma presencial admitida apenas excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devendo ser comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica (art. 1º, §4º). Essa regra atinge também os demais entes federativos quando da aquisição de bens e serviços comuns por meio de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias (como convênios e contratos de repasse, conforme art. 1º, §3º).[4]Leia-se o teor do art. 1º do Decreto nº 10.024/2019: Art. 1º […] 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal … Continue reading

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, por sua vez, tornou obrigatória a modalidade do pregão para toda a Administração Pública – não apenas União, mas também Estados, Distrito Federal e Municípios – conforme o seu âmbito de abrangência. Assim, dispôs a NLLCA:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[…]XLI – pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Também na NLLCA, o pregão deve ocorrer preferencialmente sob a forma eletrônica, sendo excepcionalmente admitida a forma presencial, desde que motivada (conforme a previsão geral, no art. 17, §2º, da NLLCA).

Diferenças procedimentais da Nova Lei de Licitações em relação à Lei nº 10.520/2002

Como já se pôde antever, a NLLCA faz deferência à modalidade do pregão e à experiência adquirida no antigo sistema de licitações e contratos administrativos, tendo absorvido as principais características provenientes da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019 – normas essas que regulamentavam esta modalidade de licitação no regime que será derrogado.

A demonstrar esta deferência, os exemplos de semelhança são vários, dos quais se pode citar, notadamente, a precedência da fase de julgamento sobre a habilitação e a preferência da condução do certame por apenas uma pessoa (agente de contratação), sendo permitida a designação de uma equipe de apoio.

A NLLCA determina ainda, por exemplo, no seu art. 29, que o pregão e a concorrência seguem o rito procedimental comum, previsto no art. 17, devendo a primeira modalidade ser adotada sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Igualmente, a nova lei estabelece que o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia (art. 29, parágrafo único, da NLLCA).

Por outro lado, são poucas as diferenças procedimentais trazidas pela NLLCA para a modalidade pregão, em relação à legislação anterior. Vejamos, então, algumas dessas inovações.

A primeira delas diz respeito à adjudicação, que não aparece literalmente como uma etapa na NLLCA (art. 17), à diferença do que ocorre no Decreto nº 10.024/19 (art. 6º, VIII). Embora o ato de adjudicar não seja citado pela nova lei como uma etapa, a adjudicação – ou seja, a atribuição do objeto licitado – deverá ocorrer no mesmo ato da homologação, a ser feito pela autoridade superior, independente se houver ou não recurso (art. 71, IV, NLLCA).

Essa alteração elimina a distinção feita pelo Decreto nº 10.024/19 entre a adjudicação feita pelo pregoeiro, quando não há recurso (art. 17, IX), e a adjudicação feita pela autoridade superior, quando houver recurso (art. 13, V). Pela NLLCA, a adjudicação não existe mais como uma etapa formal, ocorrendo apenas materialmente quando da homologação pela autoridade superior (art. 71, IV, NLLCA).

A NLLCA alterou, também, o prazo mínimo para a apresentação das propostas. Enquanto a Lei nº 10.520/02 determina o prazo não inferior a 8 dias úteis para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso (art. 4º, V, Lei nº 10.520/02), a NLLCA determina o prazo de 8 dias úteis para a aquisição de bens e 10 dias úteis para a aquisição de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, ambos os prazos contados a partir da data de divulgação do edital de licitação (art. 55, I, a, e II, a, da Lei nº 14.133/21). Sendo assim, a NLLCA cria prazos diferentes para a apresentação de propostas para bens (8 dias úteis) e serviços (10 dias úteis) a serem licitados por pregão.

Outra modificação diz respeito à fase de julgamento da proposta, após a disputa de lances e antes da habilitação, na qual passa a ser expressamente possível, desde que previsto em edital, a análise de conformidade do bem ou serviço ofertado pelo licitante provisoriamente vencedor, mediante homologação de amostra, exame de conformidade, prova de conceito e outros testes.

O intuito, com isso, é antecipar a comprovação da aderência da melhor proposta às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico (art. 17, § 3º, da NLLCA), prática que já ocorre licitamente no âmbito de vigência da Lei nº 10.520/2002, mas agora passa a ser expressamente permitida.

Por fim, merece menção, também, a previsão insculpida no art 31, § 1º, da NLLCA, que, tratando da necessidade de contratação de leiloeiro pela Administração, determina expressamente a adoção de credenciamento ou de licitação na modalidade pregão. Optando-se pelo pregão, a Administração deve adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizando como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a profissão de leiloeiro, e observados os valores dos bens a serem leiloados.

Essas são, portanto, algumas das alterações procedimentais trazidas pela NLLCA em relação à legislação anterior do pregão (Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19). Ainda existem dúvidas se haverá ou não regulamentação, por decreto, do procedimento do pregão conforme a NLLCA. É muito provável que sim. De todo modo, as premissas e as diretrizes foram fixadas pelo novo diploma e encontram-se vigentes e aptas para utilização por todos os níveis da Administração Pública.

Considerações finais

Desde a sua instituição, o pregão revolucionou o ambiente de negócios com o Poder Público, sendo hoje a modalidade de licitação que proporcionalmente mais movimenta recursos públicos, segundo dados disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.

Diante da importância do tema, buscou-se sintetizar as principais informações sobre o pregão, elencando seus aspectos gerais, a legislação aplicada, tratando do conceito de bens e serviços comuns, e explicando a sua obrigatoriedade.

Nada obstante, tendo a mudança paradigmática promovida pela Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, buscou-se apresentar como o pregão foi impactado pelo novo regime normativo, ressaltando-se a dimensão das suas semelhanças e os principais pontos de contraste.