O enunciado aprovado consolida o entendimento de que é legitimo o exercício da autotutela administrativa, sem autorização judicial, para a proteção de bens públicos ocupados ilegalmente, desde que respeitados alguns requisitos.

Enunciado 2 – O administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (art. 37 da Constituição Federal; art. 1.210, §1º, do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.760/1946; e art. 11 da Lei n. 9.636/1998).

Enunciado 2 – O administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (art. 37 da Constituição Federal; art. 1.210, §1º, do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.760/1946; e art. 11 da Lei n. 9.636/1998).

Os bens públicos são bens jurídicos móveis ou imóveis pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, e são utilizados pela administração pública como meios instrumentais para a satisfação das necessidades da sociedade. Nesse sentido, o Código Civil os classifica em três categorias:

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Estes bens públicos, embora sob a titularidade do Estado, são destinados exclusivamente ao atendimento das demandas sociais. Em lição especializada sobre o tema, Marçal Justen Filho ensina que “O Estado não recebe os bens para a satisfação de seus próprios interesses. Sempre se trata de utilizar os bens para promover os direitos fundamentais da população. Os bens públicos são atribuídos ao Estado para fins de sua proteção e para fruição democrática e adequada de suas utilidades.”[1]. O Estado, portanto, incumbido do dever de proteção dos bens em seu poder, deve resguardá-los de uso impróprio e garantir a sua fruição para o proveito e atendimento do interesse público em geral.

Há circunstâncias, porém, em que os bens públicos, sejam eles de uso comum, de uso especial ou dominicais, são invadidos e ocupados por particulares que não têm autorização legal para deles fazer uso, alterando indevidamente a destinação legal do uso desses bens. Isso incorre em turbação ou esbulho dos bens públicos.

Nessas circunstâncias, um dos institutos para a proteção de posses é a possibilidade de autotutela quando um bem for invadido ou utilizado indevidamente, que vale inclusive para particulares. Esta previsão encontra-se no artigo 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Além do direito de desforço imediato de caráter geral, o Estado detém esse direito, também, com fundamento no dever da administração pública de atender aos princípios da legalidade e da eficiência[2], legitimando a autotutela para a proteção do patrimônio público quando este for indevidamente utilizado. Esta previsão, para o que importa ao assunto em comento, já havia sido regulamentada pelo Decreto-Lei nº 9.760/1946[3] e pela Lei nº 9.636/1998[4], que previram o direito de o administrador público exercer a proteção de bens públicos sem a necessidade de determinação judicial prévia.

Com o objetivo de trazer maior clareza a este instituto e ampliar a divulgação da tese entre os órgãos e entes administrativos, o tema foi debatido na I Jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal, tendo sido votado e aprovado o Enunciado 2 com o seguinte teor:

Enunciado 2

O administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (art. 37 da Constituição Federal; art. 1.210, §1º, do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.760/1946; e art. 11 da Lei n. 9.636/1998)

O enunciado aprovado, que sintetiza os dispositivos legais citados anteriormente, consolida o entendimento de que é legitimo o exercício da autotutela administrativa, ou seja, sem a necessidade de autorização judicial, por parte do administrador público para a proteção de bens públicos ocupados ilegalmente, desde que exercida com proporcionalidade e razoabilidade e desde que faça preventivamente ou imediatamente após a invasão ou ocupação ilícita.

Como era de se esperar, este entendimento já vinha sendo adotado pelos Tribunais brasileiros, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão jurisdicional competente para uniformizar a interpretação de leis federais.

É o caso do julgamento do REsp 1.071.741, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no qual o STJ ressaltou o dever do administrador público de utilizar-se de todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar a proteção dos bens públicos sob a sua tutela. Confira-se:

9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o Administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos.

10. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem e no caso do Estado, devem ser combatidos pelo desforço imediato, medida prevista atualmente no art. 1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de vida das presentes e futuras gerações.[5]

Ademais, a doutrina também é esclarecedora sobre o tema. Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o desforço imediato é a medida recomendável e se justifica em razão do princípio da autoexecutoriedade dos atos públicos:

Observamos que a utilização indevida de bens públicos por particulares, notadamente a ocupação de imóveis, pode – e deve – ser repelida por meios administrativos, independentemente de ordem judicial, pois o ato de defesa do patrimônio público, pela Administração, é autoexecutável, como o são, em regra, os atos de polícia administrativa, que exigem execução imediata, amparada pela força pública, quando isto for necessário.[6]

O princípio da autoexecutoriedade dos atos praticados pela administração pública, portanto, vai ao encontro do exposto anteriormente, atribuindo aos atos administrativos o poder de serem executados sem o aval prévio do Poder Judiciário, desde que haja previsão legal para tanto ou situação excepcional de urgência.

Assim, em consonância com a jurisprudência e a doutrina especializada, o texto do Enunciado 2 é categórico ao autorizar o emprego do desforço imediato pela administração pública em casos de invasão ilegal de imóveis públicos, desde que o administrador o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse.

[1] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 1118.

[2] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […]

[3] Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do Patrimônio da União – SPU. […]

§ 2º O chefe de repartição, estabelecimento ou serviço federal que tenha a seu cargo próprio nacional, não poderá permitir, sob pena de responsabilidade, sua invasão, cessão, locação ou utilização em fim diferente do que lhe tenha sido prescrito.

[4] Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.

[5] STJ, REsp 1.071.741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 16/12/2010.

[6] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 640.

Read MoreO enunciado aprovado é categórico ao destacar a necessidade de uma seleção imparcial quando ocorrer a restrição do número de participantes no Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, visando-se, assim, o atendimento ao disposto no artigo 37, caput, como também o efetivo alcance do interesse público.

Enunciado 1 – A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse, quando concedida mediante restrição ao número de participantes, deve se dar por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos.

Enunciado 1 – A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse, quando concedida mediante restrição ao número de participantes, deve se dar por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos.

O Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI é um procedimento consultivo-colaborativo, regido no âmbito federal pelo Decreto nº 8.428/2015, por meio do qual a Administração Pública possibilita que particulares elaborem e aprofundem estudos e projetos que servirão de parâmetro para uma projetada contratação pública, geralmente na área de delegação de utilidades públicas (concessões, PPPs, etc)[1].

Este diálogo público-privado tem como objetivo facilitar o planejamento da contratação pública para a Administração Pública, pois permite que haja a participação ativa dos próprios interessados em atendê-la, os quais, sendo especialistas no tema demandado, possuem a expertise necessária para identificar a demanda e adequar o projeto a esta, minimizando custos e riscos.

De tal modo, embora não seja vinculativo e não enseje qualquer direito de preferência em uma licitação pública futura, surge o questionamento sobre o possível favorecimento do interessado que participa solitariamente deste procedimento administrativo, e não em conjunto com outros potenciais concorrentes.

Em um primeiro momento, o Decreto Federal nº 8.428/2015, que regulamenta este procedimento no âmbito federal, vedava a aposição de qualquer restrição sobre o número de interessados em participar da elaboração dos projetos no Procedimento de Manifestação de Interesse. Ou seja, o decreto continha a regra de que qualquer interessado poderia remeter o seu projeto, sem a possibilidade de a Administração estipular um número limitado de participantes. Assim, em primeiro momento, essa vedação à restrição ocorria porque entendida como teoricamente benéfica, visto que a elaboração de diversos projetos e a participação de diversos interessados poderiam facilitar a elaboração de um projeto final mais consistente e/ou dificultaria um possível favorecimento de determinado interessado nesta etapa preliminar de planejamento contratual.

Contudo, na prática, essa vedação à limitação de participantes acabou por gerar uma situação indesejada: nos casos em que havia um grande número de projetos apresentados, a Administração Pública deparou-se com dificuldades para analisá-los, tornando-se até mesmo ineficaz em sua análise, assim como muitos projetos apresentados eram precários, o que, isoladamente ou em conjunto, não atendiam ao objetivo deste procedimento.

Diante deste contexto, o Decreto Federal nº 10.104/2019 alterou o inciso I do artigo 6º do Decreto Federal nº 8.428/2015, de forma a possibilitar que a Administração Pública, analisado o caso em concreto, limite o número de interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse. In verbis:

Art. 6º A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos:

I – poderá ser conferida com exclusividade ou a número limitado de interessados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.104, de 2019)

O objetivo de tal alteração é que a Administração Pública, podendo limitar o número de interessados, valha-se de tal faculdade, quando necessário, para deter maior capacidade institucional na análise dos projetos apresentados no PMI.

Essa limitação do número de interessados, contudo, acentua o risco de desvirtuamento do procedimento e esbarra também no critério de escolha dos interessados.

O decreto trouxe a possibilidade jurídica de restringir o número de participantes, mas como escolher quem irá participar? Pode a Administração Pública escolher arbitrariamente quem deseja que participe?

Esta temática foi objeto de debates na 1ª Jornada de Direito Administrativo, do Conselho da Justiça Federal, ocorrida em agosto de 2020. Na ocasião, o conjunto de especialistas em Direito Administrativo, que participou do evento, formou consenso em aprovar o seguinte enunciado:

Enunciado 1

A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse, quando concedida mediante restrição ao número de participantes, deve se dar por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos.

Portanto, a comunidade jurídica dedicada ao Direito Administrativo formou consenso no sentido de que, embora a opção em adotar o Procedimento de Manifestação de Interesse seja um ato discricionário da Administração Pública, a escolha dos participantes deve necessariamente ser realizada a partir de uma seleção imparcial, com critérios objetivos e ampla publicidade.

Este entendimento era defendido por Gustavo Schiefler, em sua obra Diálogos Público-Privados, conforme:

“Assim, se, por alguma razão justificada, o objetivo da administração pública é selecionar um único participante para a elaboração colaborativa dos estudos técnicos que darão origem a determinado projeto, não poderá simplesmente analisar os diferentes candidatos e motivar a sua escolha de exclusividade a partir de critérios racionais, adequados e objetivos. Há um elemento essencial para essa operação, que não pode ser afastado: os critérios de eleição devem ser previamente conhecidos pelos interessados, o que remete, justamente, ao lançamento de um edital e à promoção de um processo seletivo análogo à licitação pública. Esse é o procedimento-padrão previsto na legislação para os casos em que é preciso escolher apenas um dentre vários potenciais fornecedores ou prestadores de serviços.

Ainda que não se pretenda a contratação do particular, mas somente a concessão de uma autorização qualificada para que realize estudos e projetos, haverá de ser conduzido um chamamento público para a sua eleição, sob pena de violação do princípio da isonomia e da impessoalidade. E este chamamento público, que conterá as regras de qualificação e seleção, terá de ser necessariamente aberto a todo o conjunto de eventuais interessados. Não se descarta, na hipótese dos diálogos prévios às licitações públicas, que excepcionalmente apenas um particular seja eleito para a interlocução; essa seleção, no entanto, como regra, deverá ser antecedida de um procedimento aberto e isonômico. Sendo viável a competição, não há como obter uma decisão legítima de exclusão de participantes sem que haja o confronto entre os diferentes potenciais interessados – especialmente em diálogos público-privados cujo resultado pode conferir benefícios econômicos substanciais, como é o caso do procedimento de manifestação de interesse (PMI), em que o participante pode obter o ressarcimento pelos dispêndios incorridos nos estudos, que podem chegar a cifras milionárias.”[2]

Diante deste entendimento, nos casos onde for adotado o Procedimento de Manifestação de Interesse e a Administração Pública optar por limitar o número de participantes, é imperioso que seja prestigiado o princípio da impessoalidade na escolha dos participantes, mediante procedimento objetivo e dotado de publicidade, similar, embora simplificado, à lógica adotada no âmbito das próprias licitações públicas, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993.

Vale ressaltar que este tema já foi objeto de preocupação das instâncias técnicas do Tribunal de Contas da União (TCU), como se verifica do relatório do Acórdão nº 1096/2019 – Plenário:

Tratam os autos de acompanhamento do primeiro estágio de desestatização, relativo à concessão do lote rodoviário que compreende os segmentos das rodovias BR-364/365/GO/MG entre as cidades de Jataí/GO e Uberlândia/MG, segundo o rito da Instrução Normativa-TCU 46/2004.

[…]

367. Nesse contexto, de viabilizar um novo corredor logístico pela BR-364, foi lançado o Edital de Chamamento Público nº 3/2014 com vistas à elaboração dos estudos para a concessão da BR-364/GO/MG, no trecho entre o entroncamento com a BR-060 (A) (Jataí) até o entroncamento com a BR-153 (A) / 262 (A) (Comendador Gomes) […].

369. No entanto, a única empresa que levou adiante a elaboração dos estudos, por meio do procedimento de manifestação de interesses (PMI) decorrente do Edital de Chamamento Público 3/2014, privilegiou o corredor logístico preexistente (BR-364/365/GO/MG) em detrimento da alternativa que permitiria reduzir os custos logísticos (BR-364/GO/MG) entre as áreas produtoras do centro-oeste e os polos consumidores e exportadores do sudeste.

370. Ocorre que a empresa responsável pelos estudos (EGP) faz parte do grupo empresarial que administra a concessão da BR-050/GO/MG (MGO Rodovias) e, para os interesses desse grupo (peça 60) , a viabilização de um corredor logístico alternativo pela BR-364/GO/MG teria efeitos negativos para seu resultado, uma vez que sua concessão capta o tráfego proveniente do corredor logístico atual (BR-364/365/GO/MG) , a partir de Uberlândia/MG, com direção ao Estado de São Paulo, passando por duas praças de pedágio.

371. Há que se registrar, por conseguinte, a existência de conflito de interesses no processo de escolha dos trechos rodoviários que constaram dos estudos de viabilidade apresentados ao TCU e, ainda, que o corredor logístico da BR-364/365/GO/MG, a ser contemplado com investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões (ref. julho/2016) ao longo de trinta anos, não é aquele que otimiza a cadeia logística nacional, de acordo com o planejamento governamental existente para o setor de transportes.[3]

É nesse sentido que o enunciado aprovado é categórico ao destacar a necessidade de uma seleção imparcial quando ocorrer a restrição do número de participantes, visando-se, assim, o atendimento ao disposto no artigo 37, caput, como também o efetivo alcance do interesse público.

Outro ponto a ser destacado, sobre a necessidade de isonomia na escolha dos interessados, é o fato de que essa restrição deve ser encarada como uma exceção à regra de ampla abertura à participação de interessados, uma vez que a diminuição desse universo poderá acarretar uma diminuição na competitividade em uma licitação futura, baseada nos projetos apresentados, fato que reforça a necessidade de adoção de um procedimento objetivo e isonômico entre os interessados.

Nesse sentido, a tese fixada no Enunciado 1 da 1ª JDA do Conselho da Justiça Federal consolida o entendimento de que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, quando ocorrer a restrição de interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse, a Administração Pública deverá adotar critérios objetivos e isonômicos na escolha dos participantes.

[1] Conforme conceitua Gustavo Schiefler, o PMI é um procedimento administrativo consultivo “por meio do qual a Administração Pública organiza em regulamento a oportunidade para que particulares, por conta e risco, elaborem modelagens com vistas à estruturação da delegação de utilidades públicas, geralmente por via de concessão comum ou de parceria público-privada, requerendo, para tanto, que sejam apresentados estudos e projetos específicos, conforme diretrizes predefinidas, que sejam úteis à licitação pública e ao respectivo contrato, sem que seja garantido o ressarcimento pelos respectivos dispêndios, a adoção do material elaborado ou o lançamento da licitação pública, tampouco qualquer vantagem formal do participante sobre outros particulares.”. Cf. SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 97.

[2] SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos Público-Privados. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 184 e 185.

[3] TCU, Acórdão 1096/2019 – Plenário. Relator Ministro Bruno Dantas, julgado em 15/05/2019.

Read MoreA LGPD, agora em parcial vigor, institui regime jurídico devotado à disciplina das operações de tratamento de dados realizadas por entes que compõem o poder público, dos quais se espera que envidem esforços para garantir efetivas prestações estatais para concretizar as normas de proteção de dados pessoais.

Matheus Lopes Dezan[i]

Matheus Lopes Dezan[i]

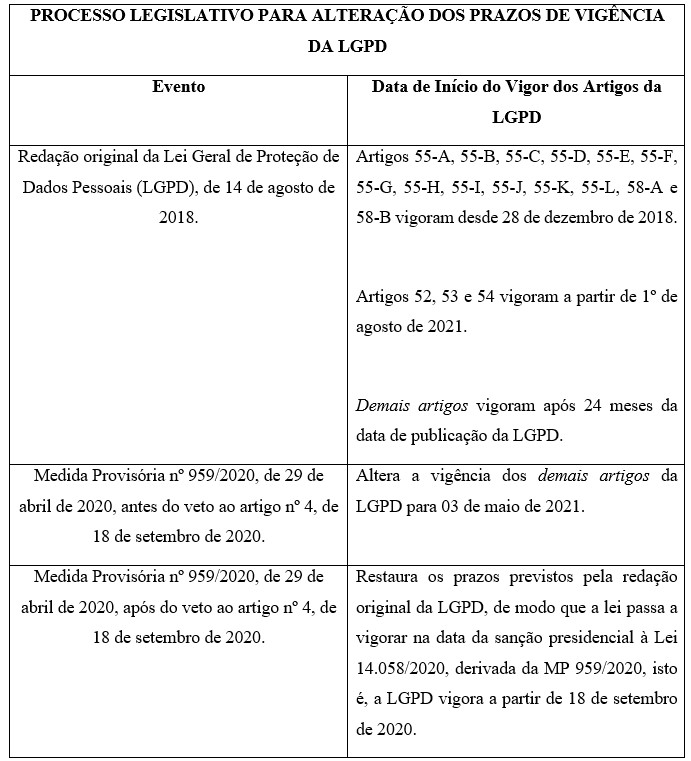

Em 18 de setembro de 2020, sexta-feira, iniciou-se a parcial[ii] produção de vigor pela Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, usualmente denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)[iii]. Cessa o período de vacatio legis da LGPD após extenso processo legislativo. Isso porque, em 29 de abril de 2020, fora adiada a vigência parcial da LGPD para 03 de maio de 2021, por força do 4º artigo da Medida Provisória nº 959[iv]. Contudo, o Congresso Nacional, em 26 de agosto de 2020, optou pela remoção do artigo 4º da MP nº 959/2020 durante votação acerca da conversão dessa MP em Lei Ordinária Federal nº 14.058, sancionada pela Casa Civil na última sexta-feira, 18 de setembro.

Em face do exposto, vigora parcialmente a LGPD, lei que serve de eixo ao sistema normativo brasileiro de proteção de dados pessoais, provocando importantes alterações para as relações público-privadas[v], sobretudo em face do contexto de uma administração pública eletronizada[vi].

A LGPD E A ORDEM CONSTITUCIONAL

A LGPD regula as operações de tratamento de dados pessoais realizadas por agentes públicos e privados, isto é, regula operações tais quais as de acesso, de coleta, de armazenamento, de processamento e de compartilhamento de dados pessoais (informações que versam sobre atributos da pessoa natural identificada ou identificável – artigo 5º, I, LGPD). Instituem-se, pois, garantias normativas postas em defesa do titular de dados tratados.

Nesse sentido, a fim de tornar efetiva a proteção que confere à categoria de dados pessoais, a LGPD busca dar concreção a normas constitucionais fundamentais. Para isso, afirma como fundamentos seus o respeito à privacidade, ao livre desenvolvimento da personalidade (corolário lógico-jurídico do respeito à dignidade humana, positivado pelo inciso III do artigo 1º da CF/88), aos direitos de autonomia informacional da personalidade, às liberdades de expressão, de informação e de comunicação, à intimidade, à honra, à imagem e a outros direitos fundamentais que servem de axioma à nova lei de proteção de dados (artigos 1º e 2º, LGPD).

Do mesmo modo, operações de tratamento de dados pessoais devem observar, em regra, diretrizes normativas de finalidade, de adequação, de necessidade, de livre acesso, de qualidade de dados, de transparência, de segurança, de não discriminação e outras diretrizes afirmadas pela doutrina estudiosa de temas afeitos à proteção de dados pessoais e positivadas pela LGPD (artigo 6º, LGPD).

Precisamente, no que concerne a operações de tratamento de dados pessoais realizadas pelo poder público, importa a observância das diretrizes positivadas em lei para que haja adequação das relações público-privadas às premissas de um Estado efetivamente Democrático e de Direito, que age em atenção à proteção de direitos fundamentais individuais e coletivos e em prol do interesse público.

Há, no entanto, especificidades próprias do regime jurídico criado pela LGPD e devotado aos órgãos e entidades administrativas, que merecem mais profunda abordagem em tópico apartado.

O TRATAMENTO DE DADOS PELO PODER PÚBLICO

O capítulo IV da LGPD é dedicado à instituição de novo regime normativo para a regulação das operações tratamento de dados pessoais executadas pelo poder público. Trata-se de regime jurídico distinto daquele por meio dos quais são disciplinadas as pessoas jurídicas de direito privado, o que se justifica em razão das particularidades de prerrogativa que a administração pública ostenta.

De pronto, pode-se destacar que o tratamento de dados pelo poder público deve atender a finalidades públicas, com respaldo no interesse público, a fim de que seja possível a execução das atribuições legais do poder público, tais como a execução de políticas públicas, a prestação de serviços públicos e administração da res publica (artigo 23, LGPD). Em todos os casos, deve-se lembrar, observam-se os fundamentos e princípios da LGPD e resguardam-se os direitos do titular dos dados tratos, que deve ser informado sobre os usos que se fazem dos dados tratados por entidades administrativas, bem como deve ter acesso a essas informações em veículos de fácil acesso, sobretudo em portais governamentais em sites da internet (artigo 23, I, LGPD). Ainda, o exercício dos direitos do titular de dados deve ocorrer com amparo no remédio constitucional do Habeas Data, nas disposições da Lei Geral do Processo Administrativo e, ainda, na Lei de Acesso à Informação, todos integrantes do sistema normativo de proteção de dados pessoais ordenado pela LGPD (artigo 23, § 3º, LGPD).

Esse mesmo regime jurídico de direito público disciplina a prestação de serviços notariais e de registros, do mesmo modo que disciplina a execução, por empresas públicas e por sociedades de economia mista, de serviços e políticas públicos (artigo 23, §§ 4º e 5º e artigo 24, parágrafo único, LGPD). Nesses casos, os dados tratados devem ser armazenados em formato interoperável, de modo que seja possível o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pública, para a execução de políticas públicas. O compartilhamento de dados entre entidades administrativas e empresas privadas é estritamente vedado pela LGPD, salvo em casos excepcionais, sendo sempre devida comunicação acerca do compartilhamento à autoridade nacional e ao titular dos dados (artigos 24 e 25, LGPD).

Sem embargos, empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime privado de concorrência devem observar a disciplina normativa própria de entidades privadas (artigo 24, caput, LGPD).

Não se aplicam as normas da LGPD quando o tratamento de dados pessoais ocorrer para fins de segurança nacional, de defesa nacional e de segurança do Estado, bem como para fins investigação e de repressão de infrações penais. Dessa forma, em caso de a administração pública tratar dados pessoais para uma das finalidades elencadas, não é devida a aplicação das normas da LGPD.

Similarmente, a LGPD concebe a possibilidade de a administração pública tratar dados pessoais sem o consentimento do titular dos dados tratados para a execução de políticas públicas previstas em lei, em regulamentos ou em contratos, convênios e outros, bem como a para fins de proteção da saúde pela autoridade sanitária, mesmo que sem consentimento do titular de dados (artigo 7º, III e IX, LGPD). De todo modo, é necessário assegurar ao titular dos dados tratados acesso facilitado às informações sobre essas operações de tratamento de dados, tais como informações sobre as formas de tratamento, sobre a identidade dos agentes de tratamento, sobre a finalidade do tratamento e sobre os direitos do titular (artigo 9º, LGPD).

A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para fiscalizar o cumprimento das normas positivadas pela LGPD, previu-se a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada sem aumento de despesas e vinculada à Presidência da República (artigo 55-A, LGPD). A despeito dessa vinculação, em torno da qual pairam inesgotáveis debates, garante-se à ANPD autonomia técnico-decisória. Do mesmo modo, a autoridade nacional instituída por lei possui natureza jurídica transitória, sendo possível, em momento posterior, que a ANPD seja transformada em entidade da administração pública federal indireta, disciplinada por regime autárquico e especial (artigos 55-A, § 1º, e 55-B, LGPD).

Figuram dentre as competências da ANPD aquelas de zelar pela proteção de dados pessoais e pelo respeito aos segredos comerciais e industriais – sobretudo em caso de haver necessidade de auditar operações de tratamento de dados, como provê o artigo 20 da LGPD – de elaborar diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e de aplicar sanções em caso de descumprimento das ordens legais (artigo 55-J, LGPD). Ademais, editou-se recentemente o Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020, que regulamenta com maior especificidade a estrutura e as atribuições da ANPD[vii].

Nada obstante, as sanções de multa previstas pela LGPD, e passíveis de serem aplicadas pela ANPD, apenas vigoram a partir de 1º de agosto de 2021, período reservado à estruturação da ANPD, o que apenas recentemente se iniciou.

UM PANORAMA GERAL

Em suma, a LGPD, agora em parcial vigor, institui regime jurídico devotado à disciplina das operações de tratamento de dados realizadas por entes que compõem o poder público. Consequentemente, espera-se que a administração pública, imergida no contexto de eletronização de seus atos, envide esforços, como o tem feito desde 2018, no sentido de convergir a sua estrutura interna para as disposições inauguradas pela LGPD, de modo que seja possível garantir efetivas prestações estatais em consonância com a ordem constitucional, concretizada pelas normas de proteção de dados pessoais.

QUADRO COMPARATIVO

Notas de fim de página

[i] Estagiário de Direito em Schiefler Advocacia. Bacharelando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Membro do Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN). Membro do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial (DR.IA/UnB). Membro do Grupo de Estudos em Direito e Economia (GEDE/UnB/IDP). Membro do Grupo de Pesquisa em Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas (HDAPP/UniCeub). Membro do Grupo Bioethik: Grupo de Pesquisas em Bioética.

[ii] Por força do inciso I do artigo 65 da LGPD, os artigos 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B vigoram desde 28 de dezembro de 2018, e os artigos 52, 53 e 54, que versam acerca das sanções administrativas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a infratores da Lei, por força do inciso I-A do artigo 65 da LGPD, vigoram apenas a partir de 1º de agosto de 2021. A redação da MP 959/2020, portanto, apenas modificou a redação do inciso II do artigo 65 da LGPD, que cuida da vigência dos demais artigos da lei.

[iii] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 21 ago. 2020.

[iv] BRASIL. Medida Provisória nº 959, de 29 de abril de 2020. Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2250977. Acesso em: 21 ago. 2020.

[v] SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos público-privados. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

[vi] SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Processo administrativo eletrônico. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

[vii] BRASIL. Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.474-de-26-de-agosto-de-2020-274389226. Acesso em: 21 ago. 2020.

Read More