Os relacionamentos homoafetivos possuem os mesmos direitos previstos para relacionamentos heteroafetivos, de sorte que que inexiste motivo legal para impedir a adoção.

Maria Luisa Machado Porath[1]

No dia 25 de março, comemora-se o Dia Nacional do Orgulho Gay, data criada com o objetivo de dar voz à luta contra a homofobia. Em comemoração a essa data, a proposta de hoje é responder os seguintes questionamentos: “Posso adotar sendo homossexual? E qual é o procedimento de adoção no Brasil? Apenas casais podem adotar ou pessoas solteiras também?”.

Durante muito tempo, tanto o casal homoafetivo quanto pessoas não heterossexuais ficaram à margem da sociedade. Essa exclusão refletiu no Direito das Famílias, no sentido de que a Constituição Federal apenas considerava como entidade familiar aquelas advindas de um relacionamento entre homem e mulher. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF)[2] reconheceu, por unanimidade, a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Com isso, as relações homoafetivas passaram a ter reconhecidos todos os direitos previstos na lei da união estável, que considera como entidade familiar uma convivência duradoura, pública e contínua.

A partir desta decisão, que atribuiu aos relacionamentos homoafetivos os mesmos direitos previstos para relacionamentos heteroafetivos, foi sedimentado o entendimento que inexiste motivo legal para impedir a adoção por casais homoafetivos. Desde então, para fins de adoção, são aplicados os mesmos requisitos aos casais heteroafetivos e homoafetivos, os quais serão explicitados nos tópicos a seguir.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quais são os requisitos para quem deseja adotar?

-

-

- Maiores de 18 (dezoito) anos de idade, independentemente do estado civil;

- Em regra, não pode ser ascendente (pai, mãe, avó, avô…) nem irmão ou irmã do adotando (criança ou adolescente a ser adotada);

- Ser, ao menos, 16 (dezesseis) anos mais velho que o adotando;

- Se um casal desejar adotar, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, devidamente comprovada;

- No caso de divorciados, judicialmente separados ou de ex-companheiros que desejam adotar em conjunto, assim podem fazê-lo, desde que se tenha iniciado o estágio de convivência com o adotando ainda na constância da sociedade conjugal (matrimônio ou união estável). Além disso, é necessário que haja acordo sobre guarda e regime de convivência (antigamente chamado de regime de visitas).

-

Dos requisitos acima, é perceptível que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite a adoção uniparental. Pelo fato de que não há vedação de que pessoas não heterossexuais possam adotar, portanto, uma pessoa homossexual solteira, por exemplo, pode solicitar a adoção.

Qual é o procedimento de adoção no Brasil?

De início, cabe informar que este artigo não tem o propósito de explicar a fundo o procedimento de adoção no Brasil, pois ele é composto por diversas características próprias e densas. Para um entendimento profundo do tema, recomenda-se uma consulta com uma advogada ou um advogado especialista em Direito das Famílias. Abaixo, segue um passo a passo sintético, com base no ECA, de como funciona a adoção no Brasil:

1) Comparecimento à Vara de Família, Infância e Juventude:

Quem deseja adotar, deve se dirigir à Vara de Família, Infância e Juventude da comarca em que reside e questionar os documentos necessários para o pedido de habilitação; geralmente, são os seguintes:

i) documentos pessoais do(s) adotante ou da(s) adotante(s);

ii) comprovante de residência;

iii) comprovante de vínculo afetivo (se adoção conjunta);

iv) comprovante de renda;

v) certidão de antecedentes criminais;

vi) atestado de sanidade física e mental; etc.

2) Requerimento de Habilitação:

Com a documentação em mãos, inicia-se a etapa de petição inicial de habilitação (ou pedido de adoção). Nesse estágio, serão analisados os documentos apresentados pelo Ministério Público. É possível que o promotor requeira documentações complementares.

Com o prosseguimento do processo, os postulantes à adoção serão avaliados por uma equipe interdisciplinar do Poder Judiciário, como psicólogos, assistentes sociais, etc. Ainda, há necessidade de que participem do programa de preparação para adoção.

Após esse período de estudo psicossocial e da participação no programa, a autoridade judiciária analisará o requerimento de habilitação. É válido destacar que o prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Além disso, o deferimento da habilitação é válido por 3 (três anos), mas pode ser renovado pelo mesmo período. Portanto, é importante ficar atento ao prazo!

3) Ingresso no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento:

Uma vez habilitados, são cadastrados no sistema e inseridos numa espécie de lista de espera. Quando houver compatibilidade, o Poder Judiciário entra em contato. Se houver interesse, os(as) adotantes se apresentam ao adotando (ou à adotanda) e iniciam uma convivência monitorada, com passeios breves.

4) Período de Convivência:

Se positiva a etapa de conhecimento, é permitido que a criança ou o(a) adolescente passe a morar com a família. Importa mencionar que esse período tem prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. O Poder Judiciário e a sua equipe de profissionais acompanharão todo esse “período de teste”.

5) Constituição de uma nova família:

Depois do período de convivência, os pretendentes têm 15 (quinze) dias para propor a ação de adoção. A autoridade judiciária terá 120 (cento e vinte) dias para analisar o caso e proferir decisão. Na impossibilidade de que seja proferida dentro desse prazo, é permitido que se prorrogue, uma única vez, por igual período. Sendo a sentença positiva, será determinado que se confeccione uma nova certidão de nascimento, momento em que terá os mesmos direitos de um filho biológico.

Conclusão

Diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, o STF julgou constitucional a união estável de casais homoafetivos. Essa decisão repercutiu em diversas esferas do mundo jurídico, inclusive na adoção.

Antes da decisão do STF, era comum que pessoas não heterossexuais, ainda que estivessem num relacionamento homoafetivo, adotarem sozinhas. Isso porque, como o relacionamento não era reconhecido como uma entidade familiar, a adoção conjunta era legalmente inviabilizada, enquanto que a adoção uniparental se manteve permitida. Isso não trazia solidez para a família e o casal não podia, livremente, assumir a existência de duas mães ou dois pais.

Desse modo, a criança ou o(a) adolescente adotado (ou adotada) permanecia sem referência jurídica exata de quem eram seus pais ou suas mães e isso causava insegurança extrema no núcleo familiar. Hoje, pela proteção constitucional à família, o casal homoafetivo pode adotar sem que precise omitir a sua relação amorosa.

Quanto ao procedimento de adoção no Brasil, não há distinção entre casal homoafetivo ou não. Isso se deve ao fato de que, após incansáveis lutas, a relação homoafetiva foi reconhecida como uma entidade familiar.

[1] Bacharelanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciada e Bacharela em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) — 2015. Estagiária na Schiefler Advocacia. E-mail: malu.mporath@gmail.com

[2] União homoafetiva como entidade familiar. Disponível em: <https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalJurisprudencia&idConteudo=193683>. Acesso em 17 de março de 2021.

Read MoreSogro e sogra são chamados de parentes por afinidade pois, quando quando você contrai matrimônio ou constitui união estável, você e seus sogros - assim como seus cunhados - formam um vínculo familiar.

Maria Luisa Machado Porath[1]

No dia 10 de março, comemora-se o Dia do Sogro. A data foi criada no intuito de homenagear a figura do sogro e desmistificar a sua tradicional ideia de rigidez. Aproveitamo-nos dessa data comemorativa para respondermos ao seguinte questionamento: se eu me divorciar, o vínculo com os meus sogros permanece? É válido esclarecermos esse assunto, porque você já deve ter escutado a famosa frase “sogros são para a vida inteira”.

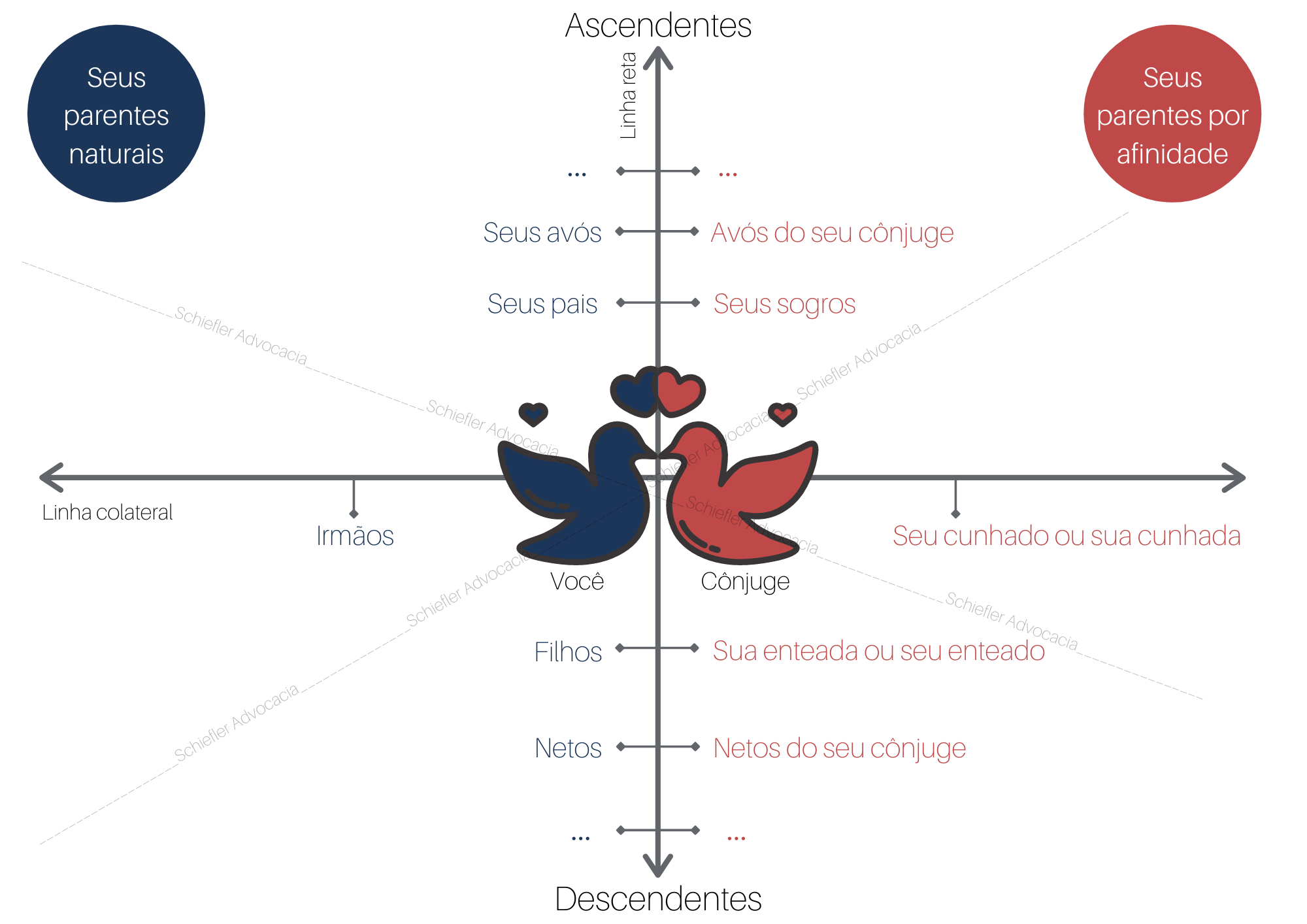

Para melhor elucidação sobre o tema, faz-se necessária a análise do quadro esquemático da relação parental:

Quadro Esquemático da Relação de Parentesco

Parentesco de Sogro e Sogra

Sogro e sogra são chamados de parentes por afinidade[2]. Isso se deve ao fato de que, quando você contrai matrimônio ou constitui união estável, você e seus sogros – assim como seus cunhados – formam um vínculo familiar e se tornam, legalmente, parentes afins. Ou seja, esta relação deriva exclusivamente de disposição legal, sem relação de sangue. De forma resumida, “[…] somos parentes dos parentes da nossa esposa (do nosso marido) ou da nossa companheira (do nosso companheiro)”[3].

Para fins de curiosidade, no idioma inglês, sogro e sogra são chamados respectivamente de father-in-law e mother-in-law; o que faz muito sentido, porque traduzidos literalmente, significam “pai de acordo a lei” e “mãe de acordo com a lei”[4]. Dessa maneira, fica mais simples entender como funciona o parentesco referente ao sogro e à sogra.

O Código Civil[5] afirma que os ascendentes e os descendentes são parentes em linha reta. São chamados assim, porque a parentalidade é direta; isto é, uma linha reta que existe diretamente entre pai e filho, por exemplo. A norma[6] também declara que o parentesco por afinidade em linha reta não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Agora, com todas as informações expostas, é possível enquadrar o sogro e a sogra, foco deste artigo, na seguinte relação de parentesco:

- O(a) cônjuge ou companheiro (ou companheira) possui vínculo de afinidade com o parente do outro (ou da outra);

- O parentesco por afinidade se refere apenas aos ascendentes (por exemplo, seu sogro e sua sogra), aos descendentes (seu enteado ou sua enteada) e aos irmãos do cônjuge (seu cunhado ou sua cunhada);

- O parentesco por afinidade em linha reta não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável;

- Pelo quadro esquemático do item anterior, nota-se que o sogro e a sogra são parentes por afinidade em linha reta (linha vertical);

- Logo, havendo dissolução do casamento ou da união estável, o sogro e a sogra permanecem como seus parentes.

- O mesmo ocorre em situações de falecimento do seu (ou da sua) cônjuge.

Implicação Jurídica sobre a inexistência do termo “ex-sogro” e “ex-sogra”

Primeiro, é válido destacar que, apesar de haver parentalidade entre os afins, não existe obrigação legal dos parentes por afinidade prestarem alimentos tampouco pleitearem direitos hereditários. Ressalta-se, ainda, que os parentes por afinidades não podem servir como testemunhas, apenas como informantes (que não têm a obrigação legal de dizerem a verdade)[7]. Além disso, há vedação explícita de matrimônio ou de reconhecimento de união estável entre[8]:

- sogro (ou sogra) e nora (ou genro);

- enteado (ou enteada) e madrasta (ou padrasto); e

- todas as outras formas que englobam a parentalidade consanguínea ou civil em linha reta.

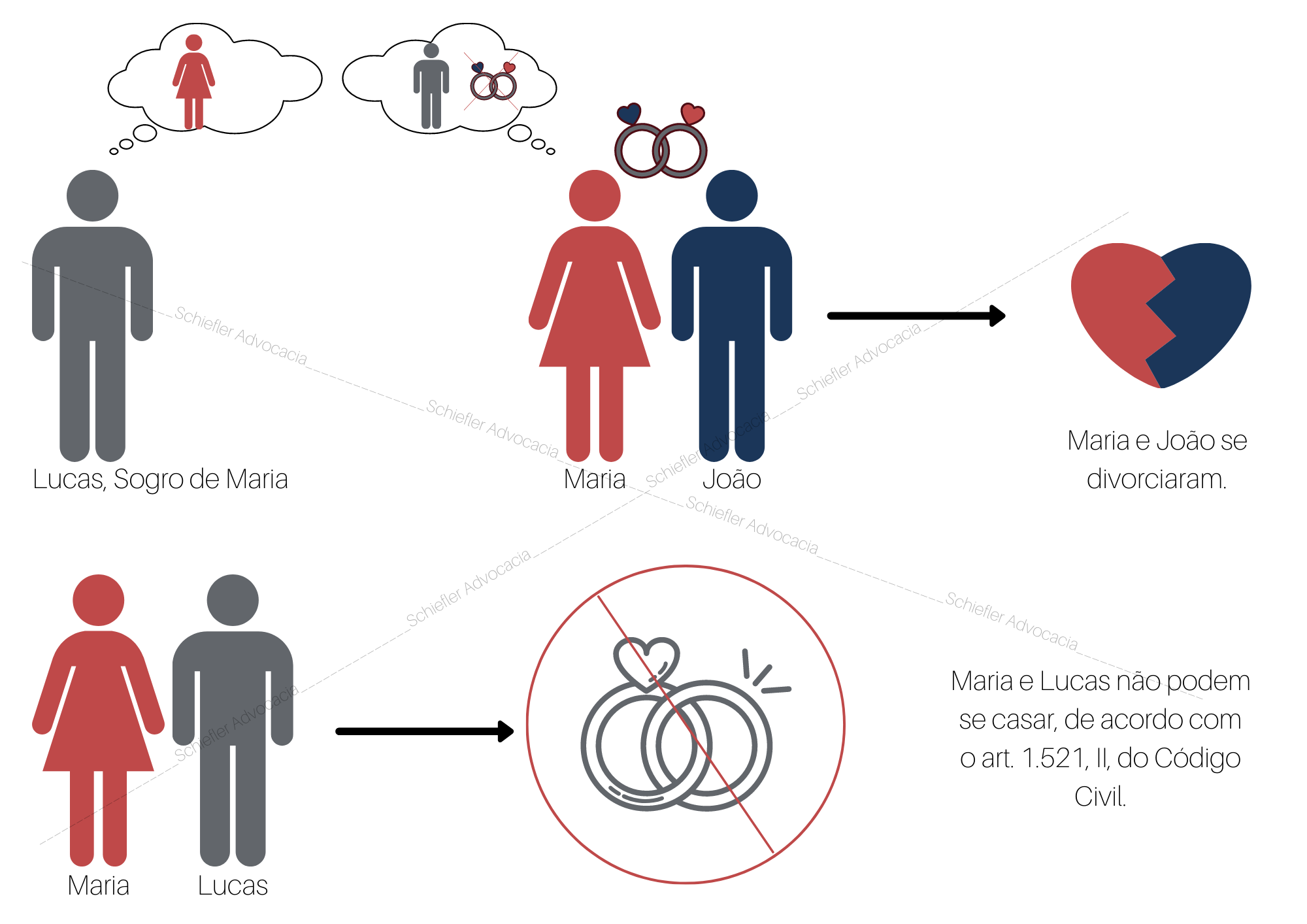

Isso se justifica pelo fato de que, ainda que você se divorcie ou dissolva a união estável, o seu vínculo de parentesco com o seu sogro e a sua sogra permanece.

Para melhor assimilação, vamos a um caso prático:

Maria era casada com João. O pai de João e sogro de Maria, Lucas, com o passar do tempo, apaixonou-se por Maria (e vice-versa). Assim, Maria se divorciou de João para ficar com o seu sogro. Passado algum tempo, Maria e Lucas quiseram contrair matrimônio. No entanto, descobriram que, juridicamente, não podem se casar ou estabelecer união estável. Portanto, apesar de se relacionarem e morarem juntos, esse relacionamento é nulo aos olhos do mundo jurídico[9].

Esse impedimento possui fundamento moral: eventual repúdio da sociedade à constituição de uma relação amorosa entre: i) sogro (ou sogra) e nora (ou genro); ii) padrasto (ou madrasta) e enteada (ou enteado). Para compreender isso, vamos resgatar a ideia de father-in-law e mother-in-law. Por definição, seriam seus pais pela lei, ou “segundos pais”! Portanto, como não se pode casar com seus pais, igualmente é impossível com seus sogros. Além disso, esse impedimento tem o objetivo de evitar alguma situação de vantagem ou a conquista de algum direito, decorrente de uma aproximação afetiva.

Mas como fica a partilha de bens quando a relação entre sogro e nora, como no exemplo acima, existe de fato?

Sendo impossível o reconhecimento de matrimônio ou de união estável entre os parentes afins em linha reta, a partilha de bens, em caso de falecimento ou de rompimento da relação, não ocorrerá. Portanto, em caso de falecimento, um dos meios possíveis do outro convivente herdar os bens seria através de disposição de última vontade: testamento.

No entanto, para evitar enriquecimento ilícito de alguma parte, entende-se que seja possível a avaliação dos bens para fins de indenizar a parte lesada. Note-se que nada tem a ver com o regime de bens; trata-se puramente de uma reparação civil.

Importa mencionar que, em casos de boa-fé dos nubentes (por exemplo, quando desconhecem o fato de serem sogro e nora), embora seja um casamento nulo, os seus efeitos são produzidos até o dia da sentença anulatória[10]. Isso significa que, enquanto não houver uma sentença anulando o casamento, os efeitos decorrentes desse vínculo conjugal serão mantidos (é o que se chama de casamento putativo). Rolf Madaleno, de maneira prática, explica que o casamento putativo é aquele que a lei reconhece os efeitos jurídicos a aquele que o contraiu de boa-fé, mesmo sendo nulo ou anulável[11]. Depois de anulado, a relação de parentesco entre os afins é mantida.

Conclusão

Em síntese, os sogros serão considerados parentes para a vida inteira, ainda que o(a) cônjuge faleça ou que haja o divórcio. Portanto, “uma vez sogra, para sempre sogra! E uma vez sogro, para sempre sogro!”.

É válido resgatar que a implicação jurídica da inexistência do termo “ex sogros” tem mais a ver com impedimentos legais[12] e, principalmente, com a impossibilidade de matrimônio entre o sogro (ou a sogra) e a nora (ou o genro). Entretanto, caso essa relação amorosa exista de fato, não sucede a partilha dos bens; entende-se viável a indenização dos bens à outra parte, com o fundamento de evitar o enriquecimento sem causa. Frisa-se que, hipótese de matrimônio de boa-fé, os efeitos dessa relação perdurarão até o momento da sentença anulatória.

Caso você (ou alguém que conheça) esteja passando por uma situação semelhante, é importante que consulte uma advogada (ou um advogado) especialista na área de direito de família e sucessões. Dessa forma, o seu caso poderá ser analisado minuciosamente, a fim de que seja solucionado da melhor forma possível.

[1] Bacharelanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciada e Bacharela em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) — 2015. Estagiária na Schiefler Advocacia. E-mail: malu.mporath@gmail.com

[2] Art. 1.595, CC. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.

- 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.

[3] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo Curso de Direito Civil, volume 6: direito de família – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 696.

[4] MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito civil: direito de família. 37. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 299.

[5] Art. 1.591, CC. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.

[6] §2, art. 1.595, CC. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.

[7] § 2º São impedidos: I – o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

[8] Art. 1.521. Não podem casar: […] II – os afins em linha reta;

[9] Apelação – Pedido de autorização judicial para o casamento – Sentença de improcedência – Insurgência dos requerentes – Não cabimento – Existência de parentesco por afinidade entre os autores, na qualidade de enteada e ex-padrasto – Vínculo que configura o impedimento legal previsto no artigo 1.521, inc. II do CC, de caráter intransponível – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP – AC: 10086288320198260037 SP 1008628-83.2019.8.26.0037, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

[10] Art. 1.561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. § 1 o Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. § 2 o Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão.

[11] MADALENO, Rolf. Direito de Família – 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 149.

[12] Os parentes afins não são iguais ou equiparados aos parentes consanguíneos; são equivalentes, mas diferentes. Assim, o enteado não é igual ao filho, jamais nascendo para o primeiro, em virtude de tal situação, direitos e deveres que são próprios do estado de filiação. O parentesco afim tem por fito muito mais o estabelecimento de uma situação jurídica de impedimentos e deveres, por razões morais. O parentesco afim é normalmente considerado, pelo legislador e pela administração da justiça, para impedir a aquisição de algum direito ou situação de vantagem, em virtude da aproximação afetiva que termina por ocorrer entre os parentes afins e suas respectivas famílias. Assim ocorre, além do direito civil, no direito eleitoral, no direito administrativo, no direito processual, principalmente em hipóteses que presumivelmente ocorreria conflito de interesses. Não há entre parentes afins obrigação de alimentos, no direito brasileiro (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 192).

Read More

Apesar da leitura fria da Lei do Planejamento Familiar, todo e qualquer caso referente a problemas conjugais relacionados à esterilização voluntária deve ser analisado individualmente por um profissional especializado.

Laísa Santos[1]

Laísa Santos[1]

Maria Luisa Machado Porath[2]

VOCÊ SABE O QUE É PLANEJAMENTO FAMILIAR?

O Planejamento Familiar está previsto na Constituição Federal, assim como no Código Civil e na Lei nº 9.263/96. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as relações familiares e o próprio Direito de Família passaram a ser balizados pela ótica dos valores maiores da dignidade e da realização da pessoa humana.

Em breve explicação, o planejamento familiar é uma das políticas públicas brasileira, cuja implementação deve respeitar os direitos individuais e o desejo de cada cidadão de querer ou não constituir família, seja ela conjugal ou parental, com filhos ou não. É decisão exclusiva do casal se deseja ter filhos e a sua quantidade – diferentemente da China, por exemplo, que possui uma política rígida de controle de natalidade, permitindo apenas até dois filhos por casal.

Em que pese toda a regulamentação e a liberdade do casal para planejar, a Lei do Planejamento Familiar tem sido objeto de diversas críticas e questionamentos judiciais quanto à sua constitucionalidade. Um dos pontos centrais é acerca de um artigo que trata sobre a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges quando um deles optar pela esterilização[3].

O QUE DIZ A LEI

Conforme exposto, a Constituição de 1988, comumente chamada de Cidadã, estabeleceu que o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Ao Estado compete apenas garantir recursos educacionais e científicos para a efetivação desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas[4].

Para a regulamentação dessa política, criou-se a Lei do Planejamento Familiar (Lei nº 9.263/96) que elenca as possibilidades e os requisitos para a esterilização,[5] dos quais destaca-se:

- A possibilidade de esterilização em homens e mulheres;

- A necessidade de capacidade civil plena[6];

- Maiores de 25 anos; ou

- Pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.

Ainda, a Lei do Planejamento Familiar complementa que, dentro desse prazo, a pessoa terá acesso ao “serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce”.

Contudo, como também mencionado, dentro do artigo de lei que elenca as possibilidades e os requisitos para esterilização, encontra-se a informação de que, na “vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges”[7].

Ou seja, independentemente de ser homem ou mulher, na vigência da sociedade conjugal, é requisito indispensável que o marido ou a esposa concorde com a laqueadura ou a vasectomia.

NÃO HÁ COMO IGNORAR O CONTEXTO SOCIAL

O desafio fundamental para o Estado no âmbito das famílias e das normas que a disciplinam é conseguir conciliar o direito à autonomia privada e à liberdade de escolha com os interesses de ordem pública, que se consubstancia na atuação do Estado apenas como protetor[8].

Sabe-se que, historicamente, o papel da mulher dentro do seio familiar era a reprodução. Apesar de várias lutas, o desvencilhamento dessa imagem ocorre a passos vagarosos pela legislação brasileira.

Além desse fato, a Era Contemporânea vem mostrando a existência de diversos arranjos familiares diferentes do que a legislação previu. Para fins de contextualização, seguem alguns exemplos:

- Pluriparental: com mais de um pai ou mãe;

- Simultânea/Paralela: quando uma pessoa mantém mais de uma família ao mesmo tempo;

- Mosaico/Reconstituída: um dos cônjuges possui filhos do relacionamento anterior;

- Poliafetiva: formada por mais de duas pessoas, num relacionamento não monogâmico.

Cabe ressaltar que a Lei do Planejamento Familiar foi promulgada em 1996, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Nesse sentido, possui uma conotação antiquada, com traços do Código Civil anterior, de 1916. Tendo isso em mente, é perceptível que essa lei também não levou em conta os novos arranjos familiares, os quais divergem do modelo tradicional de mãe, pai e filhos.

E SE O CÔNJUGE SE RECUSAR A ASSINAR O TERMO DE CONSENTIMENTO?

Primeiramente, destaca-se que está em tramitação o Projeto de Lei n° 107, de 2018, que, dentre algumas alterações, visa revogar a necessidade de consentimento do cônjuge para a realização da vasectomia ou da laqueadura na Lei de Planejamento Familiar.

Além disso, existem duas Ações de Direta de Inconstitucionalidade (ADINs), em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) que, conforme o nome informa, têm a pretensão de demonstrar que a lei ou parte dela é inconstitucional. No presente caso, as ADINs 5097/2014 e 5911/2018 tratam justamente da desnecessidade de autorização do cônjuge para o procedimento de esterilização voluntária, abordando o contexto social como plano de fundo.

Apesar de existirem discussões jurídicas acerca da revogação dessa necessidade de consentimento do cônjuge, o Judiciário ainda pauta a sua decisão no §5º, artigo 10 da Lei do Planejamento Familiar. Portanto, a princípio, sem o termo de consentimento do cônjuge, o procedimento de vasectomia ou de laqueadura não poderá ser realizado.

Inclusive, há diversas decisões judiciais pelo país que condenam hospitais – que realizam esse procedimento sem autorização escrita de ambos os cônjuges – a repararem moralmente a esposa ou o marido que não consentiu para tal ato.

Em que pese a leitura fria da lei e o posicionamento majoritário adotado pelos tribunais do País, todo e qualquer caso referente a problemas conjugais relacionados à esterilização voluntária deve ser analisado individualmente por um profissional especializado na área familiar aliado a outros profissionais, como psicólogos e mediadores.

[1] Advogada. Especialista em Planejamento Sucessório pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e da Comissão de Direito de Família da OAB/SC. Co-autora do livro “Desafios Contemporâneos do Direito de Família e Sucessões” (2018) e de artigos.

[2] Estagiária do escritório Schiefler Advocacia. Graduanda da sétima fase em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Integrante do Grupo de Estudos em Meios Consensuais da UFSC (GEMC). Graduada em Licenciatura e Bacharelado em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – 2015.

[3] Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

[4] § 7º, art. 226 CF. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

[5] Art. 10, Lei do Planejamento Familiar. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: I – em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; II – risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

[6] Todas as pessoas que não sejam absolutamente (menores de 16 anos) ou relativamente incapazes. De acordo com o artigo 4º do Código Civil, são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV – os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

[7] § 5º, art. 10, Lei do Planejamento Familiar. Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

[8] PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 373

Confira mais textos sobre Direito de Família:

As consequências sucessórias de acordo com cada regime de bens.

A supressão do sobrenome paterno pelo abandono afetivo.

Read More

As relações afetivas possuem, cada qual, as suas particularidades. Assim, deverá ser feita uma análise individual de cada uma delas para se dar a solução jurídica mais adequada aos objetivos e vontades de cada casal.

Laísa Santos[1]

Não são somente as relações profissionais ou comerciais que se tornam cada dia mais complexas e dinâmicas. As relações sociais e afetivas estão em constante metamorfose, sendo imprescindível que o direito acompanhe os novos contornos familiares.

Com a finalidade de se adequar à nova realidade e as necessidades da população brasileira, a união estável foi reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal de 1988, recebendo regulamentação e proteção que antes era conferida apenas ao casamento[2]. Desde então, a equiparação da união estável ao casamento tem sido cada vez mais crescente, principalmente após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.694 que pôs fim a diferenciação de tratamento sucessórios entre os companheiros e cônjuges[3].

Diferentemente do casamento, em que existe um procedimento rígido e formal, a união estável é norteada, quase sempre, pela informalidade. Nascida a partir da convivência, é considerada como uma união de fato em que o casal convive em posse do estado de casado ou com a aparência de casamento. Pela sua natureza informal, por vezes, pode ser confundida com o namoro.

1. Assim, quais são os requisitos da união estável?

Por ser caracterizada como uma união de fato, possui requisitos objetivos e subjetivos. Os elementos objetivos são aqueles visíveis, que se demonstram de forma inequívoca aos olhos de todos. Pode-se aqui constatar a convivência pública, notória do relacionamento afetivo dos companheiros, a convivência contínua e duradoura – independentemente de tempo mínimo – tampouco exige que os companheiros residam no mesmo lugar.

Ao lado destes elementos, estão os subjetivos, internos, inerentes a vontade das partes. Para a configuração da união estável é necessário que haja a intenção de constituir família, ou seja, que se tenha a convicção de que se está criando uma entidade familiar e assumindo um verdadeiro compromisso, com direitos e deveres pessoais e patrimoniais semelhantes aos que decorrem do casamento.

2. Quando o namoro pode se tornar união estável?

Em tempos de relacionamentos dinâmicos, as formas do seu início também se multiplicam e se diferenciam. As redes sociais tornaram-se, inegavelmente, um instrumento de formação (e, em muitos casos, deformação) das relações afetivas[4].

Na realidade das varas de família, o desafio recorrente nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável é a prova da sua existência e do marco inicial da sua existência. Embora a codificação civil possibilite a realização de escritura de união estável regulamentando os efeitos da convivência, fato é que parcela ínfima da população documenta a relação.

Diante das pequenas nuances existentes, nem sempre é fácil distinguir a união estável do namoro, que também se apresenta de maneira informal perante a sociedade, trazendo, em não raros casos, insegurança e temor nas relações afetivas[5]. Numa feição moderna, o namoro implica, em muitos casos, em uma mesma convivência íntima. Os namorados coabitam, frequentam as respectivas casas, estão juntos em eventos sociais e familiares, demonstrando a existência de um relacionamento amoroso. Os elementos objetivos podem se assemelhar – e muito – a uma união estável.

Todavia, para a transformação do namoro em união estável é necessário um elemento imprescindível: a intenção de ambos em constituir uma entidade familiar.

Na hipótese de existir discussão judicial acerca da sua existência e, na ausência de contrato ou declaração escrita, o juízo utilizará das provas produzidas no processo para verificar se, de fato, existia a união estável e quando houve o seu termo inicial ou se se tratava apenas de um namoro.

3. O contrato de namoro pode prevenir este tipo de discussão?

A figura do contrato de namoro surgiu com o intuito de afastar a caracterização da união estável, evitando, assim, uma possível disputa patrimonial, já que o namoro se trata unicamente de uma relação afetiva, e não jurídica.

O contrato de namoro nada mais é do que uma declaração de vontade das partes envolvidas emocionalmente e que, por ora, não desejam constituir uma família. Orienta-se que tal documento seja registrado em cartórios públicos ou particulares, mediante o reconhecimento de firma.

Embora sua validade jurídica ainda esteja à mercê de interpretações em virtude da ausência de legislação, uma parcela do judiciário já confere validade ao documento.

De toda sorte, ainda que inexista regulamentação e haja decisões contraditórias, o contrato de namoro não é de todo inútil em sua missão, uma vez que exterioriza o pensamento do casal sobre a sua relação afetiva, servindo, ao menos, de indício da ausência do denominado intuitu familiae, ou seja, da vontade de constituir familiar – pressuposto este, como visto, basilar para o reconhecimento da união estável.

Nada impede, inclusive, que os integrantes do relacionamento estabeleçam, quando da realização do contrato, que no momento em que desejarem assumir uma relação com o status de entidade familiar, farão um novo instrumento.

A bem da verdade, a análise da realidade fática e da dinâmica da relação é que vai definir, na maioria dos casos, se está diante de uma união estável ou de um namoro. Ressalta-se que não se pode depositar todas as expectativas neste instrumento acreditando que será suficiente para afastar o reconhecimento da união estável vivida, tampouco que trará com certeza a segurança jurídica pretendida.

Como se sabe, as relações afetivas possuem, cada qual, as suas particularidades. Assim, deverá ser feita uma análise individual de cada uma delas para se dar a solução jurídica mais adequada aos objetivos e vontades de cada casal.

[1] Advogada. Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Especialista em Planejamento Sucessório pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e da Comissão de Direito de Família da OAB/SC. Co-autora do livro “Desafios Contemporâneos do Direito de Família e Sucessões” (2018) e de artigos.

[2] É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família

[3]http://www.juscatarina.com.br/2017/10/19/laisa-santos-uniao-estavel-e-inconstitucionalidade-do artigo-1790-do-codigo-civil/

[4] ROSA, Conrado Paulino da. Curso de Direito de Família Contemporâneo. 6. ed. rev., amp. e. atual. Salvador: JUSPODIVM, 2020, p. 132.

[5] Maria Berenice Dias aduz que: “Não é fácil distinguir união estável e namoro, que se estabelece pelo nível de comprometimento do casal, sendo enorme o desafio dos operadores do direito para estabelecer sua caracterização” (in Manual de Direito das Famílias, 10ª ed. RT/SP, 2015, pág. 261)

Confira mais textos sobre Direito de Família:

Provimento nº 100 do CNJ possibilita o divórcio virtual.

Os impactos da Lei da Pandemia (Lei nº 14.010) no âmbito do Direito das Famílias e Sucessões.

Read More

Atualmente, o desejo unilateral de permanecer vinculado a um relacionamento conjugal não serve mais como norte para a manutenção da relação.

Laísa Santos[1]

Laísa Santos[1]

Na última semana, ganhou destaque nas redes sociais uma decisão proferida pelo juízo da 4ª vara de família e sucessões de São Paulo que deferiu a tutela provisória de evidência para decretar o divórcio de um casal antes mesmo da citação da ex-esposa.

Na decisão, o juiz responsável considerou que o divórcio é um direito potestativo incondicionado, citando a Emenda Constitucional 66/2010 que autoriza o divórcio independentemente de qualquer condição, bastando tão somente a manifestação de vontade de um dos cônjuges.

No Código Civil de 1916 e nas constituições passadas, o casamento sempre foi caracterizado como indissolúvel, devendo ser preservado a qualquer custo – ainda que a felicidade dos integrantes da família fosse prejudicada. Visando modificar essa situação, em junho de 1977 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 9 (CF de 1967), permitindo o divórcio após cinco anos de separação prévia.

Com a evolução da sociedade e das relações familiares e conjugais, a Constituição Federal de 1988, no § 6º do seu artigo 226, reduziu os prazos e formalidades, permitindo o divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei ou na hipótese de comprovação da separação de fato por mais de dois anos[2].

Somente em 2010, com a Emenda Constitucional 66/2010, houve a alteração do § 6º do artigo 226, suprimindo a necessidade de prévia separação judicial ou de fato para fins de divórcio e acabando com a discussão acerca da culpa sobre o fim do relacionamento. A Emenda foi uma proposição do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) apresentada em 2007 pelo então deputado federal Sérgio Barradas Carneiro (BA).

Seguindo essa linha, em 2015, na vanguarda, o IBDFAM aprovou o Enunciado 18 no X Congresso Brasileiro de Direito Família, que previa que nas ações de divórcio e de dissolução de união estável a regra será o julgamento parcial de mérito para que seja decretado o fim da conjugalidade, seguindo a demanda com a discussão de outros temas.

Já em maio do ano passado, o Estado de Pernambuco regulamentou o divórcio unilateral pelo Provimento nº 06/2019. No provimento, a Corregedoria-Geral de Justiça de Pernambuco possibilitou o “divórcio impositivo” que se caracterizava como um ato de autonomia de vontade de um dos cônjuges, não exigindo a prévia concordância do ex-cônjuge.

O Estado foi o primeiro a adotar a medida, não demorando muito para que o Estado do Maranhão também fizesse a regulamentação através do Provimento nº 25/19. Contudo, a Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) ingressou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com pedido de providências contra a regulamentação do divórcio unilateral.

Logo após, o Conselho Nacional de Justiça, através do Corregedor Nacional, Ministro Humberto Martins, expediu a Recomendação nº 36/2019, que orientava os tribunais a se absterem de editar atos que permitissem o divórcio unilateral, sob o argumento de que o ordenamento jurídico brasileiro não permite que o divórcio seja realizado extrajudicialmente quando não há consenso entre o casal. Na oportunidade, também solicitou que aqueles tribunais que já tinham editado atos normativos providenciassem a sua imediata revogação.

Ainda que inexista, até o momento, regulamentação sobre o assunto, aos poucos o Poder Judiciário vem se manifestando no sentido de facilitar o divórcio, destravando barreiras antes impostas ao cônjuge que não tenha mais interesse em continuar o matrimônio.

Em janeiro deste ano, a juíza Karen Francis Schubert, titular da 3ª vara da família da comarca de Joinville (SC) decretou, liminarmente, o divórcio de um casal antes da citação do marido. Em entrevista concedida ao IBDFAM, a magistrada reiterou que o divórcio passou a ser caracterizado como um direito potestativo incondicionado, fundamentado na Constituição. Ainda, fundamentou que para a sua decretação não se exige a apresentação de qualquer prova ou condição, sendo desnecessária a formação do contraditório.

Em maio, o Juiz Substituto da 1ª Vara da Família de Águas Claras/DF também proferiu decisão semelhante. Na ocasião, uma mulher conseguiu o divórcio antes mesmo da citação do ex-cônjuge no processo. O juiz não somente atendeu o pedido de urgência por meio de uma decisão liminar, como também ordenou a expedição de mandado para a devida averbação em cartório.

Evidentemente que, nos dias atuais, o desejo unilateral de permanecer vinculado a um relacionamento conjugal não serve mais como norte para a manutenção da relação. Para tanto, tramita no Senado o Projeto de Lei nº 3457/2019, que acrescenta o artigo 733-A ao Código de Processo Civil, permitindo que um dos cônjuges requeira a averbação do divórcio no cartório de registro civil, ainda que o outro cônjuge não concorde com o fim do relacionamento.

Tendo em vista que ainda há divergência entre a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a interpretação da legislação vigente adotada por alguns magistrados, o Projeto de Lei será bem-vindo, trazendo maior segurança jurídica e eliminando os entraves burocráticos. Indubitavelmente se trata, também, de uma significativa evolução para o Direito de Família e, principalmente, para as relações afetivas e familiares como um todo.

[1] Advogada. Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Especialista em Planejamento Sucessório pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e da Comissão de Direito de Família da OAB/SC. Co-autora do livro “Desafios Contemporâneos do Direito de Família e Sucessões” (2018) e de artigos.

[2] ROSA, Conrado Paulo da. Curso de Direito de família contemporâneo. 6. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 288.

Read MoreTrata-se de uma importante e significativa evolução para a sociedade, trazendo maior celeridade e descomplicações para casais que não desejam mais continuar em matrimônio.

Provimento nº 100 do CNJ possibilita o divórcio virtual

Provimento nº 100 do CNJ possibilita o divórcio virtual

Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou o Provimento nº 100/2020 que trata sobre a prática de atos notariais eletrônicos e instituiu o Sistema de Atos Notariais Eletrônicos (e-Notariado) em todo o território nacional.

Dentre as diversas mudanças e inovações previstas pelo provimento, passou a vigorar a possibilidade do divórcio virtual. Os requisitos permanecem os mesmos do divórcio extrajudicial: a consensualidade entre os cônjuges, a presença de um advogado e a inexistência de filhos menores e/ou incapazes ou nascituro – exigência que poderá ser afastada caso haja prévia resolução judicial de todas as questões envolvendo os menores.

Em síntese, o que acontecia presencialmente poderá ser feito também por meio eletrônico, sem a necessidade do deslocamento das partes até o tabelionato de notas. No entanto, para que haja segurança e regularidade em todo o ato, o CNJ estabeleceu requisitos, como a realização de chamadas por videoconferência para que as pessoas sejam devidamente identificadas e possam expressamente consentir sobre os termos do divórcio e do ato notarial eletrônico. A transmissão deverá ser gravada e arquivada junto ao ato notarial.

Ainda, o ato deverá ser assinado digitalmente pelas partes e pelo tabelião – que poderá emitir gratuitamente certificado digital notarizado para os cônjuges que não o possuam. A segurança do processo será garantida por meio da criptografia de todos dos documentos.

Embora o provimento tenha sido editado em virtude da pandemia do coronavírus, trata-se, a bem da verdade, de uma importante e significativa evolução para a sociedade, trazendo maior celeridade e descomplicações para casais que não desejam mais continuar em matrimônio.

Read More